Polémiques à l'école. Perspectives internationales sur le lien social

Rédacteurs

Dossiers

Rétablir le lien profond entre la Nature et l'Humanité

Dès les premiers jours de son existence, l'Humain a toujours été intrinsèquement lié à l'univers qui l'entoure. Cette relation, profonde et complexe, s'est tissée au fil des millénaires, façonnant la manière dont nous vivons, mangeons et percevons le monde autour de nous. Pas de planète B. Voici une excellente raison pour respecter celle qui nous est donnée.

Samurai Légendes : le préquel, bien avant les Soeurs de l'Ombre

Sortie en novembre 2012, la série Samurai Légendes apporte un autre regard sur le cycle de Di Giorgio et Genêt, cette histoire se déroule 16 ans avant que Takeo ne soit confronté aux Sœurs de l’Ombre. Un ajout essentiel aux événements survenus au cœur du Japon médiéval.

“Bien trop Petit”, le livre qu'a censuré Gérald Darmanin

Un roman, recommandé aux adolescents de 15 ans (et plus), a subi les foudres du ministère de l'Intérieur : dans un arrêté signé ce 17 juillet, l'ouvrage a été frappé d'interdiction de vente aux mineurs. Motif ? Des contenus pornographiques, interdits par la loi.

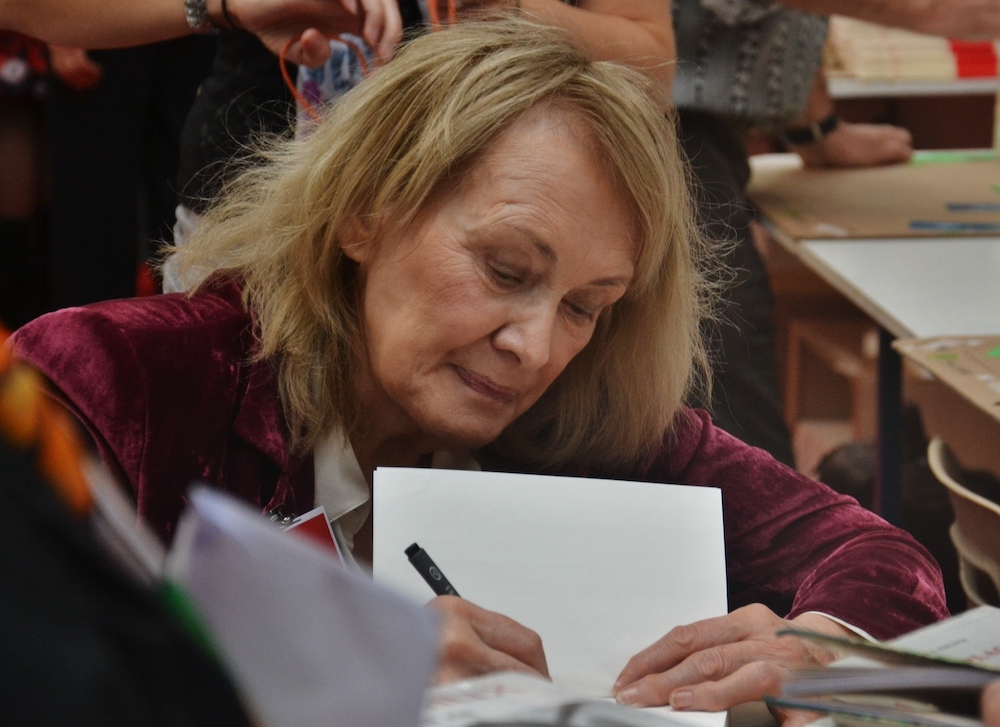

Romans, nouveautés : les livres d'Annie Ernaux

Annie Ernaux, née Duchesne, a grandi en Normandie – à Lillebonne où elle est née en 1940, puis à Yvetot, où ses parents ont déménagé quelques années plus tard pour tenir un café-épicerie. Élève à l’école privée catholique, elle côtoie des filles de milieux plus aisés que le sien, et fait l’expérience de la honte sociale. En 1958, âgée de 18 ans, elle part pour la première fois seule, sans ses parents, travailler dans une colonie de vacances.

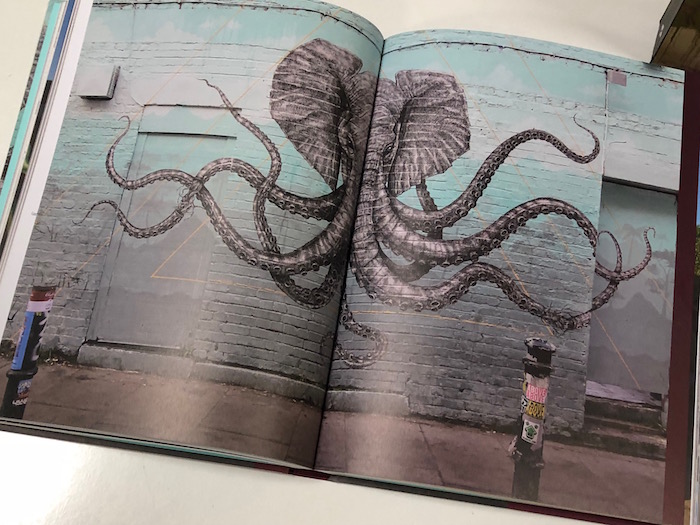

Street art, fresques, tags : des livres au détour des rues

Porté par des figures désormais internationales, comme Banksy, et bien d’autres, le Street Art, ou Art Urbain ne date pas d’hier.

Demain, le livre : regards d'étudiants sur l'industrie et l'édition

Dans le cadre du master Métiers du livre et de l’édition, que propose l’université Sorbonne Paris Nord, les étudiants de première année en apprentissage ont été sollicités. Charge à eux de parler, sous la forme d’un billet d’humeur, ce qu’évoquait l’industrie du livre à leurs yeux. Visions d’avenir, visions passées, rencontre entre la formation et le réel… des témoignages étonnants.

Extraits

Pédagogie

Polémiques à l'école. Perspectives internationales sur le lien social

08/2012

Sociologie

La mixité sociale à l'école. Tensions, enjeux, perspectives

04/2015

Sciences politiques

Politiques éducatives, diversité et justice sociale. Perspectives comparatives internationales

01/2021

Que-sais-je ?

Le lien social

02/2022

Musique, danse

Danser en 68. Perspectives internationales

01/2019

Pédagogie

Les jeunes et le savoir. Perspectives internationales

02/2001

-965601d2-63ba-499e-b10c-41bd58c8b303.png)

-9c083973-17ff-4bc3-b03a-61e0eca9599c.png)

-34e5b38f-2871-4082-aba8-213f94907c8c.png)