La vie ailleurs. Des "Arabes" en Corse à la fin du XIXe siècle

Rédacteurs

Dossiers

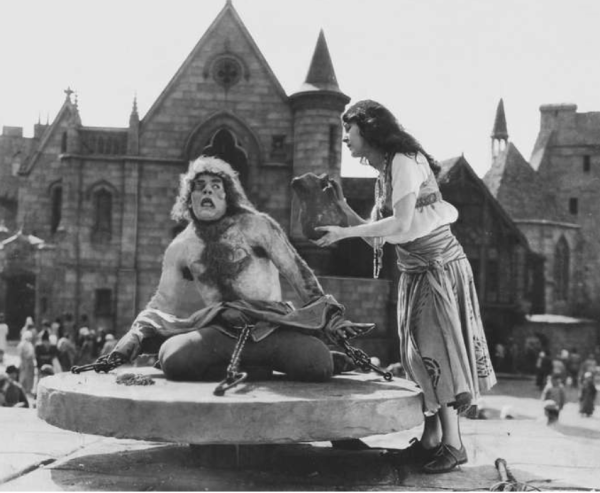

Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle - Programme de français 1ère

Pour la classe de Première en voie générale, le curriculum de français présente quatre domaines d'exploration. Pour l'année académique 2023-2024, le sujet "Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle" a été renouvelé.

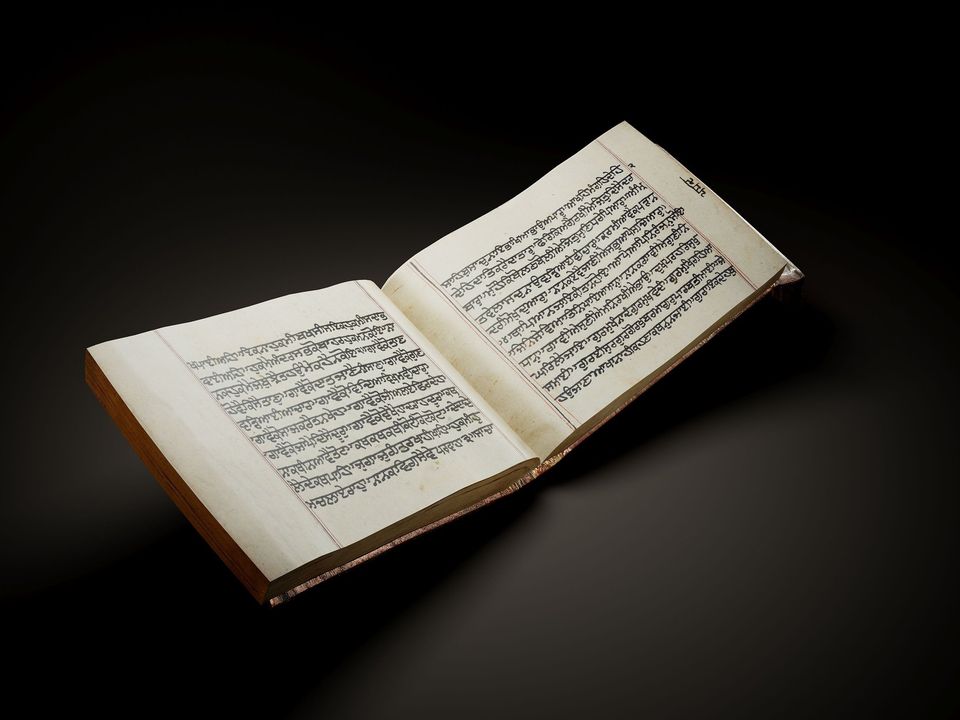

Le Prix de la littérature arabe

Créé en 2013, le Prix de la littérature arabe est la seule récompense française distinguant la création littéraire arabe : il salue le roman ou le recueil de nouvelles d'un écrivain ressortissant de la Ligue arabe et auteur d'un ouvrage écrit en arabe et traduit en français ou directement écrit en français.

Memento mori : pour 2024, les Imaginales invoquent la vie et la mort

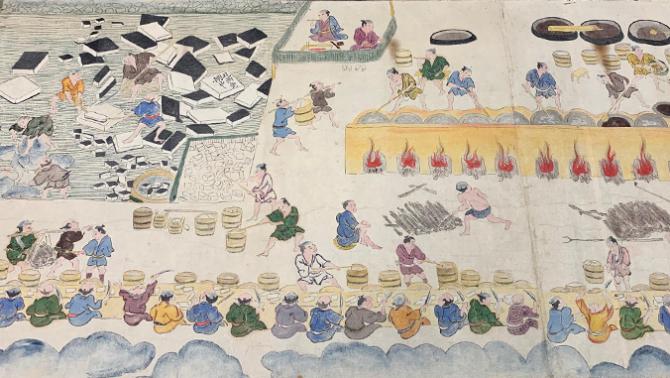

Nichée dans le massif des Vosges, la Cité des Images d'Épinal mène des projets de plus en plus ambitieux pour promouvoir l'image populaire et ses manifestations contemporaines sur son territoire. Parmi les événements phares, le festival des Imaginales, associé depuis l'année dernière à la Fête des Images, occupe une place centrale.

Salon du livre 2024 de Turin : plongée dans la “Vie imaginaire”

Le Salon International du Livre de Turin revient au Lingotto Fiere du jeudi 9 au lundi 13 mai, sous la nouvelle direction d'Annalena Benini, pour accueillir la communauté de lectrices et lecteurs de tous âges qui rencontreront des autrices et auteurs italiens et internationaux, et découvriront les œuvres des maisons d'édition présentes, en tracent ensemble de nouvelles vies imaginaires.

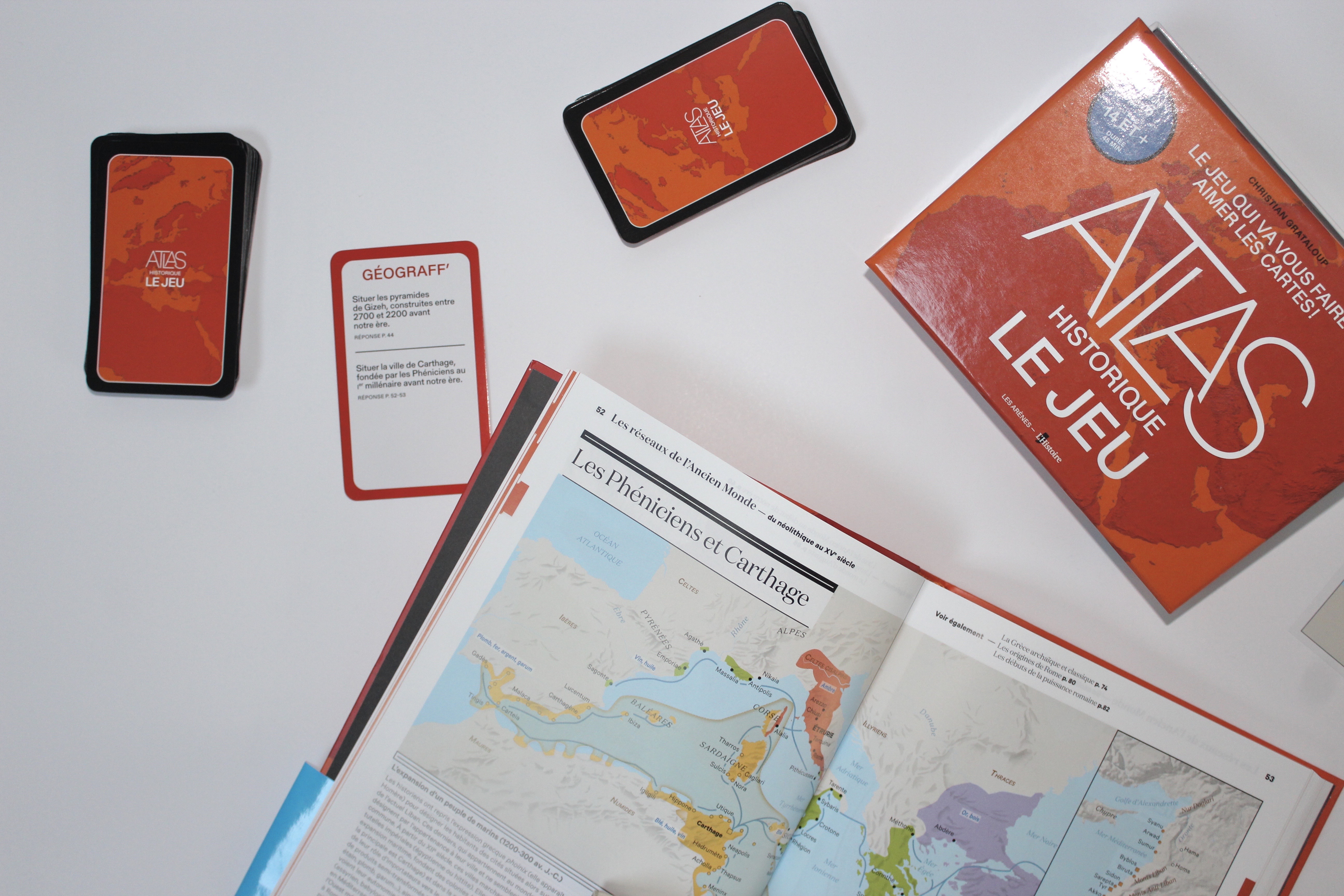

Atlas historique mondial : l'histoire de l'humanité vue du 21e sièce

Depuis 40 ans, aucun projet d'atlas historique généraliste n'avait été réalisé. Les Arènes et la revue L'Histoire relèvent ce défi en donnant naissance au premier grand atlas historique mondial, sous la direction de Grantaloup et Patrick Boucheron. A partir de ses 500 cartes inédites, l'l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) et l'éditeur réaliseront conjointement une série de vidéos autour de thématiques spécifiques.

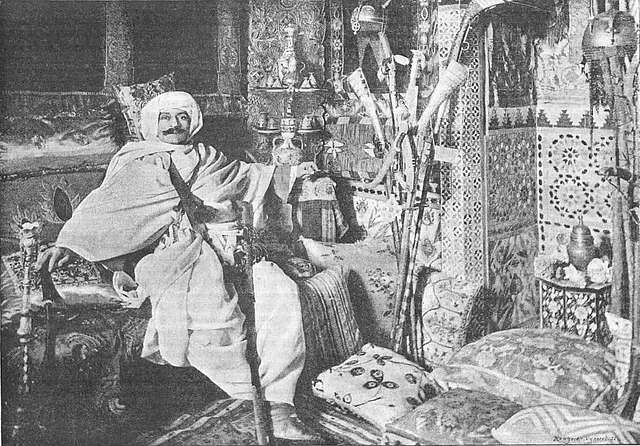

Les livres de Pierre Loti

Pierre Loti, de son vrai nom Louis Marie Julien Viaud, est un écrivain français né le 14 janvier 1850 à Rochefort-sur-Mer, en Charente-Maritime. Il est considéré comme l'un des grands écrivains de la fin du XIXe siècle.

Extraits

Ethnologie

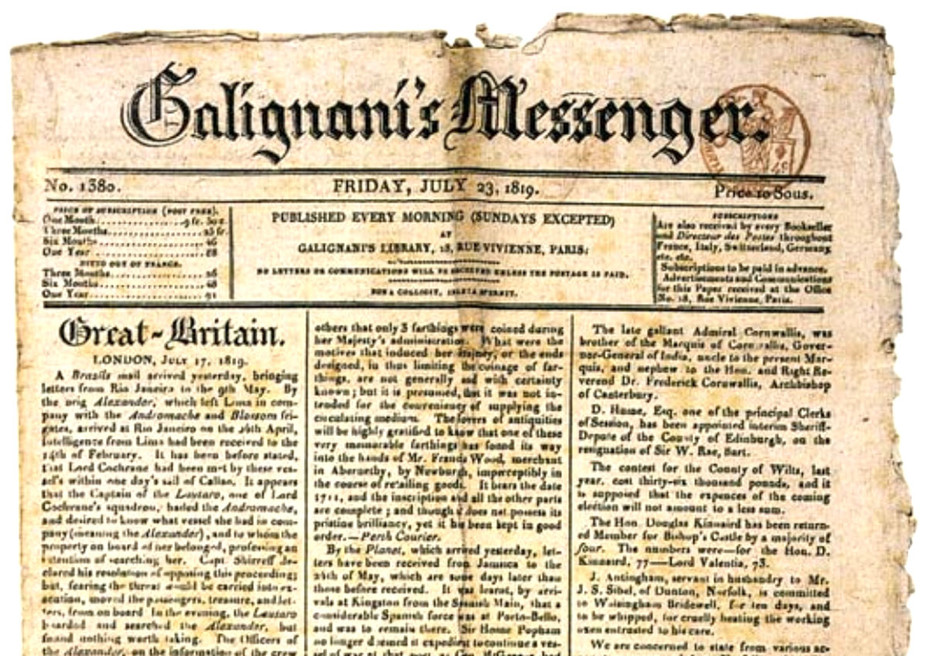

La vie ailleurs. Des "Arabes" en Corse à la fin du XIXe siècle

04/2015

Sciences historiques

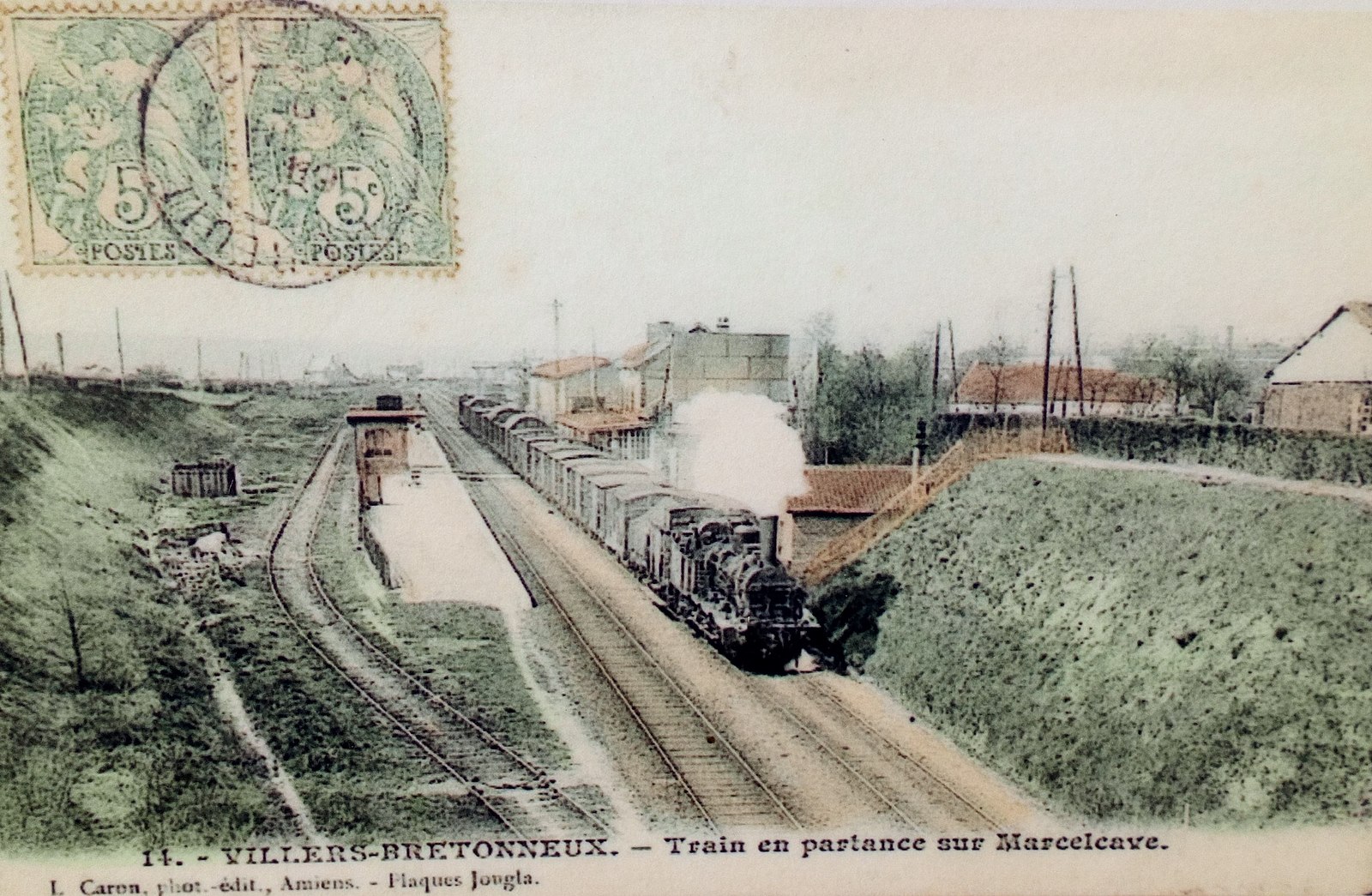

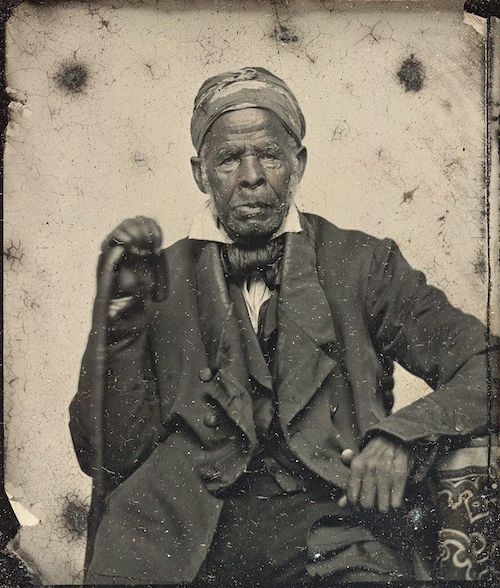

Le vagabond à la fin du XIXe siècle

03/1999

Histoire internationale

La vie quotidienne au centre de l'Afrique à la fin du XIXe siècle

12/2017

Ethnologie

Des fillettes esclaves à Libreville à la fin du XXe siècle

09/2010

Sciences historiques

Histoire des émotions. Tome 2, Des Lumières à la fin du XIXe siècle

10/2016

Sociologie

Les Occidents des mondes arabes et musulmans. Afrique du Nord, XIXe-XXIe siècles

05/2018