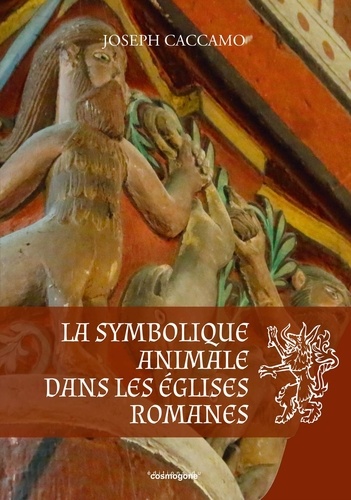

La symbolique animale dans les églises romanes

Rédacteurs

Dossiers

Législatives 2022 : le livre et la culture dans les programmes

Quelques semaines après l'élection présidentielle qui a reconduit Emmanuel Macron à l'Élysée pour un nouveau mandat de cinq ans, les élections législatives recomposeront l'Assemblée nationale. Les députés, à la fois législateurs et contrôleurs de l'action de l'État, s'intéressent assez logiquement à la culture et au livre.

La musique dans tous ses états

Le chant, le rythme, les sons, la mélodie, l’harmonie... La musique est le plus magique des arts. Là nulle rationalisation, aucun mensonge du discours. Certes la poésie doit atteindre à la musique, mais n’est-ce pas là bien la preuve d’une supériorité ? Une autre occasion où le texte rejoint l'art musical, c’est quand de grands musicologues ou mélomanes nous en décryptent les subtilités ou nous en racontent les histoires.

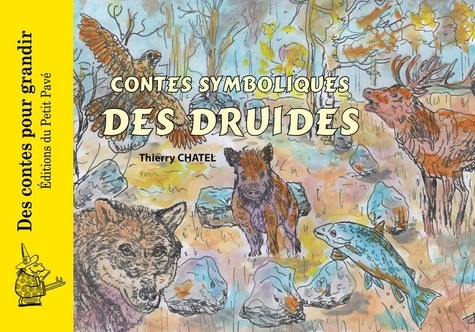

Nos amies les bêtes : les animaux dans la littérature

Depuis l’intérêt des Mésopotamiens dans des récits mythologiques aux premières fables d’Ésope, nos amies les bêtes occupent une place particulière. Tout à la fois créatures choyées et craintes, compagnons ou ennemis, elles bénéficient d’une affection particulière chez les écrivains. Et loin de ce que l'on imaginerait, pas uniquement en littérature jeunesse.

Les sociétés matriarcales : les cultures autochtones dans le monde

Dans cet ouvrage pionnier, fondateur des recherches matriarcales modernes, Heide Goettner-Abendroth définit pour la première fois clairement et scientifiquement le concept de matriarcat, jusque-là décrié et opaque, qui lui permet de revisiter l’histoire culturelle de l’humanité.

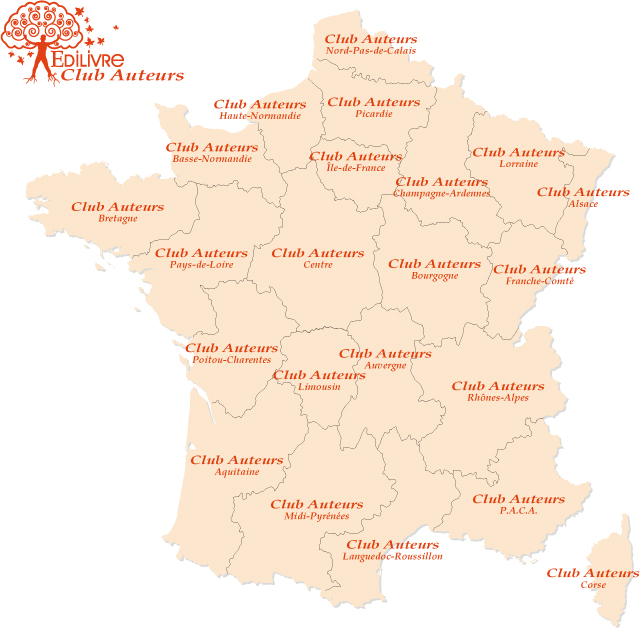

Le Tripode : dix ans d'édition indépendante sur trois pieds, sans trembler

Le Tripode incarne l'esprit de la créativité et de l'originalité littéraire. Fondées en 2013 par Frédéric Martin, elles se sont rapidement imposées comme un acteur majeur de l'édition indépendante. À l'occasion de ses 10 ans, la maison d'édition propose de redécouvrir les livres qui ont forgé son identité.

7 lieues, la collection d'aventures dans la poche

Les éditions Milan ont choisi de faire chausser des bottes aux jeunes lecteurs, à partir de 7 ans, pour vivre des aventures incroyables. Et pas n’importe quelles bottes : celles de 7 lieues, du nom de leur nouvelle collection. Deux séries ouvrent le bal de cette aventure éditoriale : La Famille Rollmops et ses voyages invraisemblables et La Cabane, une histoire d’enfants, interdite aux grands.

Extraits

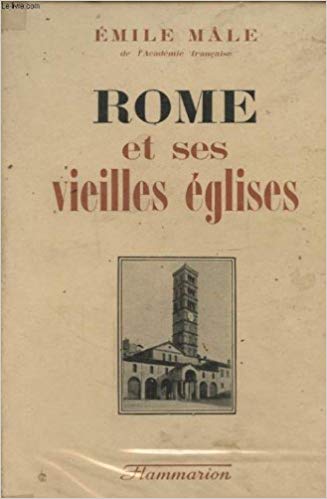

Beaux arts

La symbolique animale dans les églises romanes

10/2020

Histoire de France

Initiation à la symbolique romane

01/2009

Art roman

Le masculin et le féminin sacrés dans les églises romanes

07/2021

Religion

Les églises particulières dans l'Eglise universelle. Suivi de La maternité de l'Eglise

07/2019

Esotérisme

PUISSANCE DU SYMBOLIQUE. Le symbolique dans la philosophie maçonnique

11/1998

Religion

L'Eglise, les Eglises et les oeuvres

06/2019

-46760c62-a3a4-47af-884b-66dd98cbfb53.png)