« Un printemps, aux alentours de Pâques, je suis parti en Transylvanie, un endroit dont j’ai rêvé depuis mon enfance. Je n’y suis pas allé en touriste, mais en qualité de reporter, c’est ce que je me suis répété en tout cas. J’y étais pour écrire une publication du Dracula de Bram Stoker en Roumanie, où se trouve la Transylvanie. En réalité, j’étais un pèlerin. Comme des dizaines de milliers d’autres. J’ai été amené dans une région par une œuvre de fiction. »

John Marks nous raconte que la Transylvanie de Stoker tient ses promesses : un pays montagneux habité par des fermiers qui voyagent en carriole tractée par des chevaux et parsemé de vieux châteaux. Durant ses entretiens, les gens lui rapportaient qu’ils croyaient toujours aux démons, y compris une version du vampire. Au milieu de ce glorieux printemps, il pouvait voir des œufs de Pâques couleur sang dépasser de paniers faits mains. Le roman de Stoker avait pris vie.

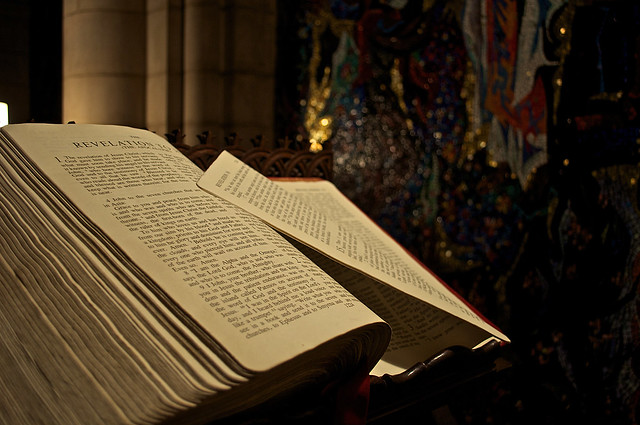

Pour Marks, cela a toujours été le cas. Il adore Dracula. Écrit sous forme de lettres, de récits de journal, d’enregistrements de phonographes et de coupures de journaux, Dracula a toujours semblé plus réel que les autres livres.

Et pourtant, l’histoire contée par ces documents est impossible, irréelle, fantastique. Est-il possible qu’un Comte mort-vivant suçant le sang de ses victimes, qui mourraient et se relevaient puisse avoir existé ? C’est justement la tension rendue par le livre, une lutte entre des faits rationnels et une réalité surnaturelle.

Entre foi et mythe, la rédemption du mort-vivant

« À l’âge de 16 ans, je suis devenu chrétien ressuscité, et j’ai commencé à croire à ma rédemption par le salut de Jésus Christ, encore un homme dont la vie fut narrée par des documents, un homme qui a fait couler son sang pour mes péchés, et a ressuscité. D’une drôle de manière, Dracula a posé les bases de ma conversion. »

Dans ce roman, les gens meurent et reviennent à la vie, mais ils reviennent dans un univers de noirceur et de cruauté, à un état de mort-vivant qui est l’exact opposé du royaume céleste. C’est l’envers de l’histoire de Pâques, la résurrection comme damnation.

« Ma foi s’est étiolée au fur et à mesure des années, mais je sais que je n’en ai pas encore terminé avec cette lutte entre le rationnel et le supernaturel, car je retourne vers Dracula et je me retrouve captivé de nouveau par cet équilibre exquis entre les mondes visibles et invisibles.

La folie au bout du fil ?

Vous pourriez dire que je vis dans le monde du métaphysicien et scientifique du roman, Abraham Van Helsing qui explique à un des protagonistes du livre l’existence des vampires de la façon suivante: ’Tu as trop de préjugés. Tu ne laisses pas tes yeux voir et tes oreilles entendre et tu occultes ce qui ne fait pas parti de ton quotidien. Ne penses-tu pas qu’il existe des choses que tu ne peux comprendre et qui néanmoins existent ? Que certaines personnes voient des choses que d’autres ne peuvent pas voir ? Il y a toujours des mystères dans la vie.’ »

Le printemps et son spectacle de la renaissance de la nature rappelle ce mystère. Ainsi que l’histoire de la Résurrection.

L'alternative au rationnalisme

En tant que journaliste, que romancier et qu'individu, Marks se demande : Comment peut-on supporter de vivre dans un monde de faits, dans lequel chaque réponse est traduite en équation mathématique? Et d’un autre côté, comment peut-on risquer de se laisser aller à l’indéfini, l’invisible ? Pris pour toujours entre ses questions, il trouve toujours le vampire, qui l’attend avec ses énigmes.

John Marks est l'auteur du récent Fangland, une réécriture moderne du mythe de Dracula, ainsi que de Reasons to Believe, receuil sur sa foi évangélique. Pour la petite anecdote, en juillet 2007, le château de Dracula avait été mis en vente.

__372x540-42a1382b-f893-4a55-90bd-fcf5092a9603.jpg)