Yves Gagneux, Guillaume Daban

Extraits

Sociologie

L’énigme sociologique. Tome 1, Mésententes, disputes, malentendus

09/2022

Histoire du cinéma

Le cinéma argentique au XXIe siècle. Obsolescence et réinvention

01/2023

Histoire des idées politiques

Mérite

09/2021

Ouvrages généraux

Moines, saints et hérétiques dans l’Éthiopie médiévale. Les disciples d’Ēwosṭātēwos et l’invention d’un mouvement monastique hétérodoxe (XIVe-mi-XVe siècle)

05/2023

Ecrits sur l'art

L'art à bras-le-corps. Parcours dans l'art du XXe siècle

06/2021

Rock

Frog Prog. Musiques progressives en français

08/2023

Géopolitique

Contre l'antisémitisme et pour les droits du peuple palestinien

10/2021

Archéologie

Hispana negotia. Essai sur le commerce au long cours de l'Hispanie romaine IIe s. av. J.-C.–IIe s. apr. J.-C.

11/2022

Littérature

Cahiers d'études romanes N° 45/2022 : Le crime organisé, réalités et représentations. Italie et Amérique latine

12/2022

Sociologie politique

Etats et politiques publiques. Analyse comparée des réformes universitaires en Afrique de l'Est

03/2023

Sciences de la vie

Aventure en microscopie

02/2023

Ecrits sur l'art

Les Cahiers d'Artes N° 19/2023 : Impostures et vérités en arts

06/2023

Urbanisme

Terrains d’entente. Palmarès des jeunes urbanistes 2020

03/2021

Industrie et techniques

Chaînes et maillons du commerce, XVIe - XIXe siècle

02/2023

Environnement

Les grottes sous-marines de Méditerranée. Biodiversité, écologie et conservation

02/2023

Critique

Emmanuel Carrère, écrivain en eaux troubles

11/2022

Ouvrages généraux

Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée N° 151, 2022 automne : L’alcool dans les mondes musulmans. Histoire, lieux, pratiques et politiques, XVe-XXIe siècles

10/2022

Analyse littéraire

De te fabula narratur. Essai sur le récit à la deuxième personne

02/2024

Matières enseignées

Pour enseigner le français en cinquième et sixième. Variations autour des UAA et des savoirs dans l'enseignement secondaire de transition

11/2023

Critique Poésie

La poétique de Liu XIe. Une histoire littéraire de la Chine ancienne

02/2024

Art contemporain

Marges N° 38 : Sociologie de l'art contemporain

04/2024

Design

Tendance, vous avez dit tendance ?

09/2023

Classiques

Le Tour du Monde en 80 jours

DSCG1 Gestion juridique, fisca

Tout le DSCG 1. Gestion juridique fiscale et sociale, Edition 2024-2025

02/2024

Science-fiction

Le tour du monde en 80 jours

En 1872, un riche gentleman londonien, Phileas Fogg, parie vingt mille livres qu'il fera le tour du monde en quatre-vingts jours. Accompagné de son valet de chambre, le dévoué Passepartout, il quitte Londres pour une formidable course contre la montre. Et au prix de mille aventures, il va s'employer à gagner ce pari.

Pédagogie

LE TRAVAIL DES PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION : DE L’ANALYSE AUX PERSPECTIVES (TRANS)FORMATIVES. Quelles méthodes de recherche ?

01/2023

Immigration

Regards croisés sur les mobilités et l’altérité. Recherche et action

08/2022

Critique

Le droit du poète. La justice dans l'oeuvre de Victor Hugo

03/2023

Essais

Les coulisses du divan. Confidences d'un psy

12/2022

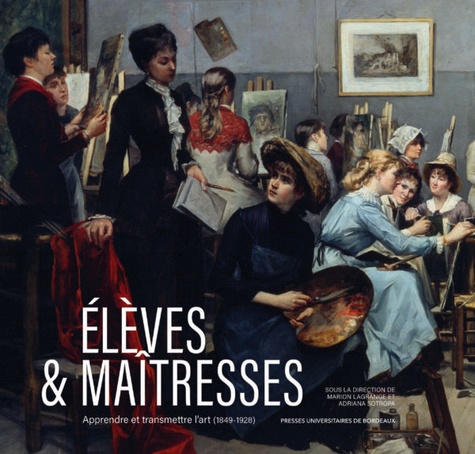

XIXe siècle

Elèves & maîtresses. Apprendre et transmettre l’art (1849-1928)

09/2023