L’astérisque, bonne étoile de l'édition et de l’orthographe

En plus d’être un quasi-homonyme du héros d’Uderzo et de Goscinny, l’astérisque a de nombreuses utilités. Idéal pour renvoyer à une note de bas de page, il sert également quotidiennement lorsque l’on souhaite corriger un mot dans un SMS. Présent dans les livres imprimés modernes, cet élégant symbole à branches décore également les pages de manuscrits millénaires. Petit retour sur son histoire.

On retrouve les premières traces de ce signe dans la graphie sumérienne. L’écriture pictographique comprenait un signe en forme d’étoile étrangement similaire à nos astérisques modernes. Cependant, comme l’indique le magazine littéraire Lapham’s Quarterly, il y a peu de chance les 6 branches gravées de l’époque aient la même signification aujourd’hui.

Pour retrouver un symbole avec les mêmes fonctions que notre astérisque, il faut remonter au troisième siècle de notre ère. Le théologien et « père de l’exégèse biblique » Origène d’Alexandrie utilisait l’étoile – façon rois mages en Galilée – pour ces traductions grecques de la Bible hébraïque. L’astérisque servait alors à délimiter certains textes rajoutés par le traducteur. La petite étoile était donc déjà un outil d’édition, pointant au lecteur les passages différents du reste de l’ouvrage.

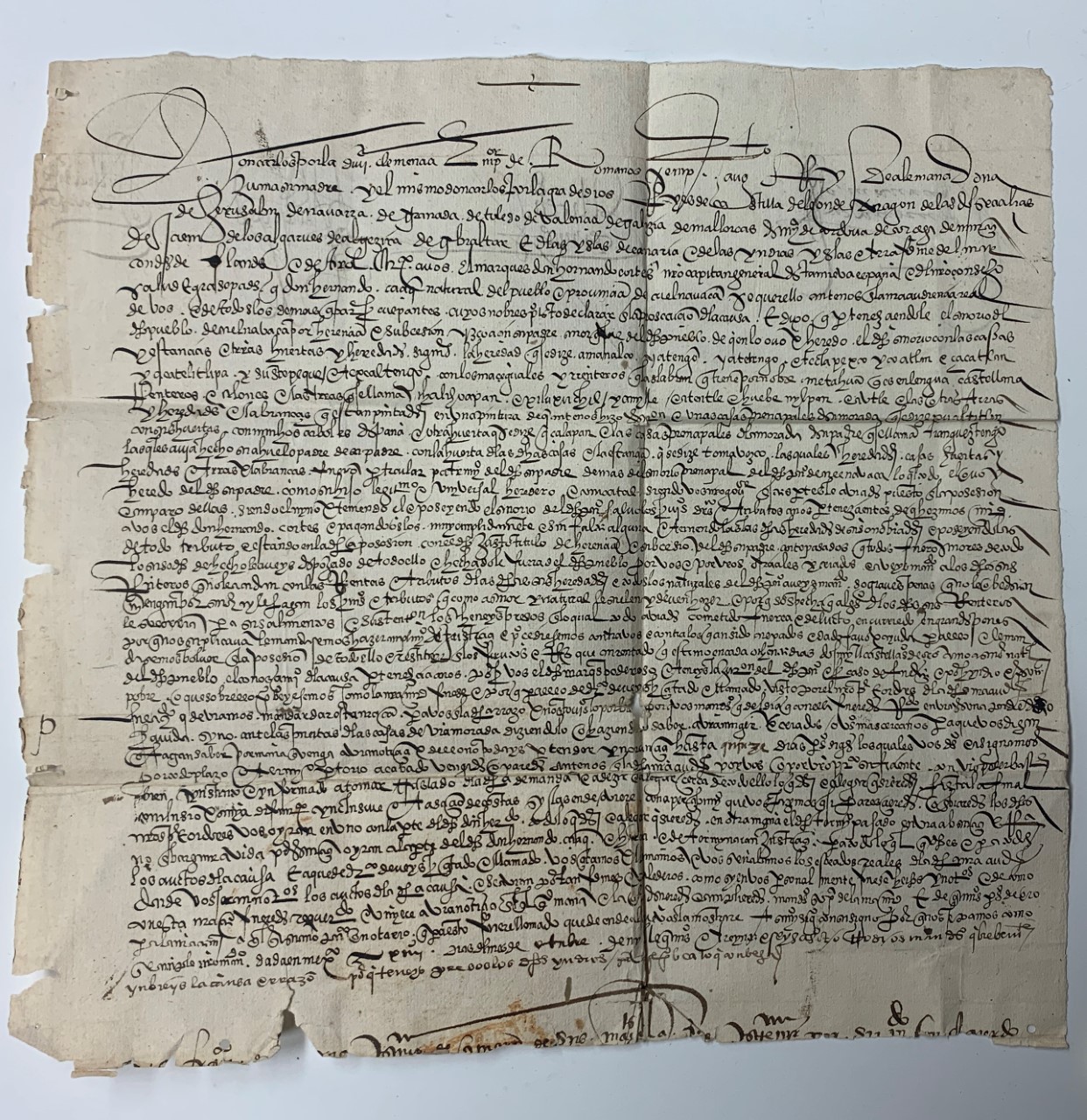

Au Moyen Âge, on continue à retrouver l’étoile à 6 branches pour signaler des textes en provenance d’autre source. L’astérisque commence également à cette période à fonctionner comme signe de renvoi vers une note ou un passage précédent. Les moines copistes n’utilisaient pas toujours exactement la même forme d’astérisque : certains se servaient d’un symbole assez similaire appelée Obèle, en forme de croix latine. Un mot assez proche du nom d’un autre Gaulois célèbre…

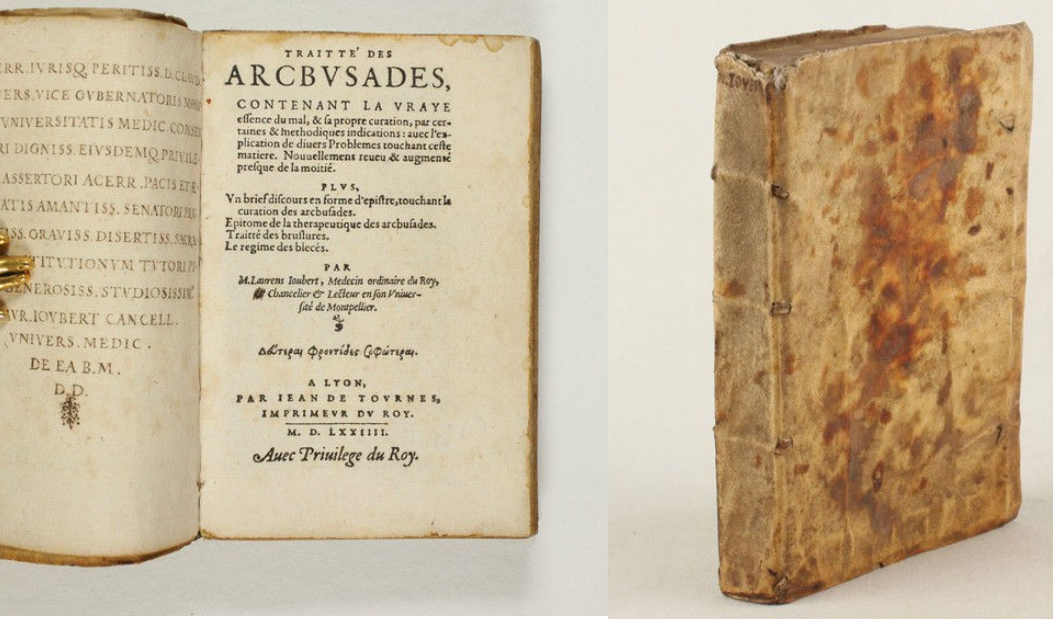

Avec l’avènement de l’imprimerie, l’astérisque n’a pas disparu au contraire, et on retrouve le symbole dans la Bible latine de Robert Estienne datant du XVIe siècle. Avec l’invention de Gutenberg, le signe prend sa forme définitive : une étoile à 5 ou 6 branches.

C'est en revanche au XVIIIe siècle qu'il devient outil de politesse, de diplomatie (ou de censure), remplaçant les lettres de certains mots considérés comme trop vulgaires. Une approche ludique, à l’efficacité toute relative, puisque le terme incriminé reste parfaitement lisible tandis que les étoiles attirent l’attention. Une méthode similaire est utilisée en Bande dessinée.

Parmi les idéogrammes qui remplacent les insultes, la discrète petite étoile continue de briller.

Commenter cet article