Nouvelles

Dossiers

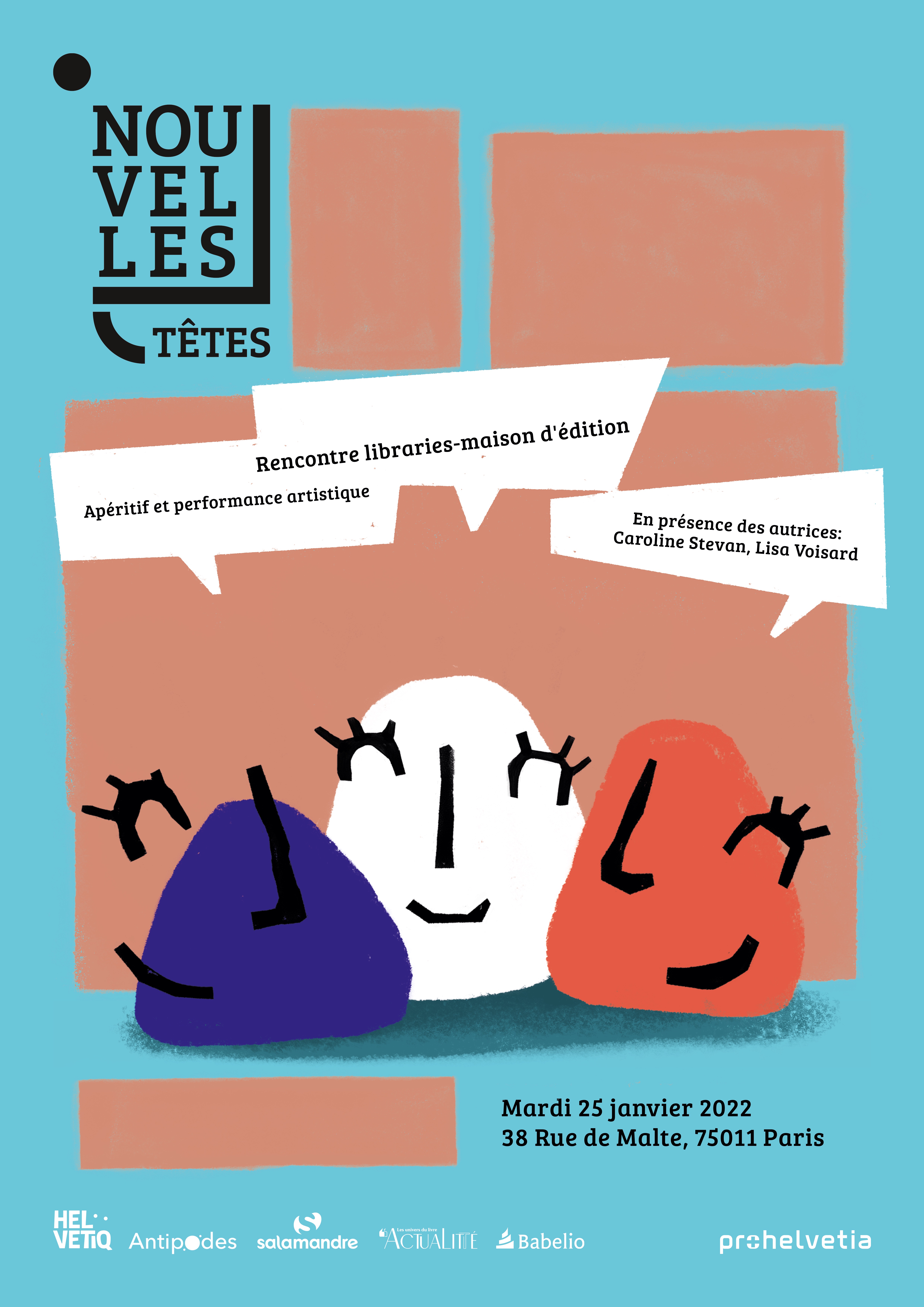

Nouvelles têtes : les éditeurs suisses jeunesse et BD la jouent collectif

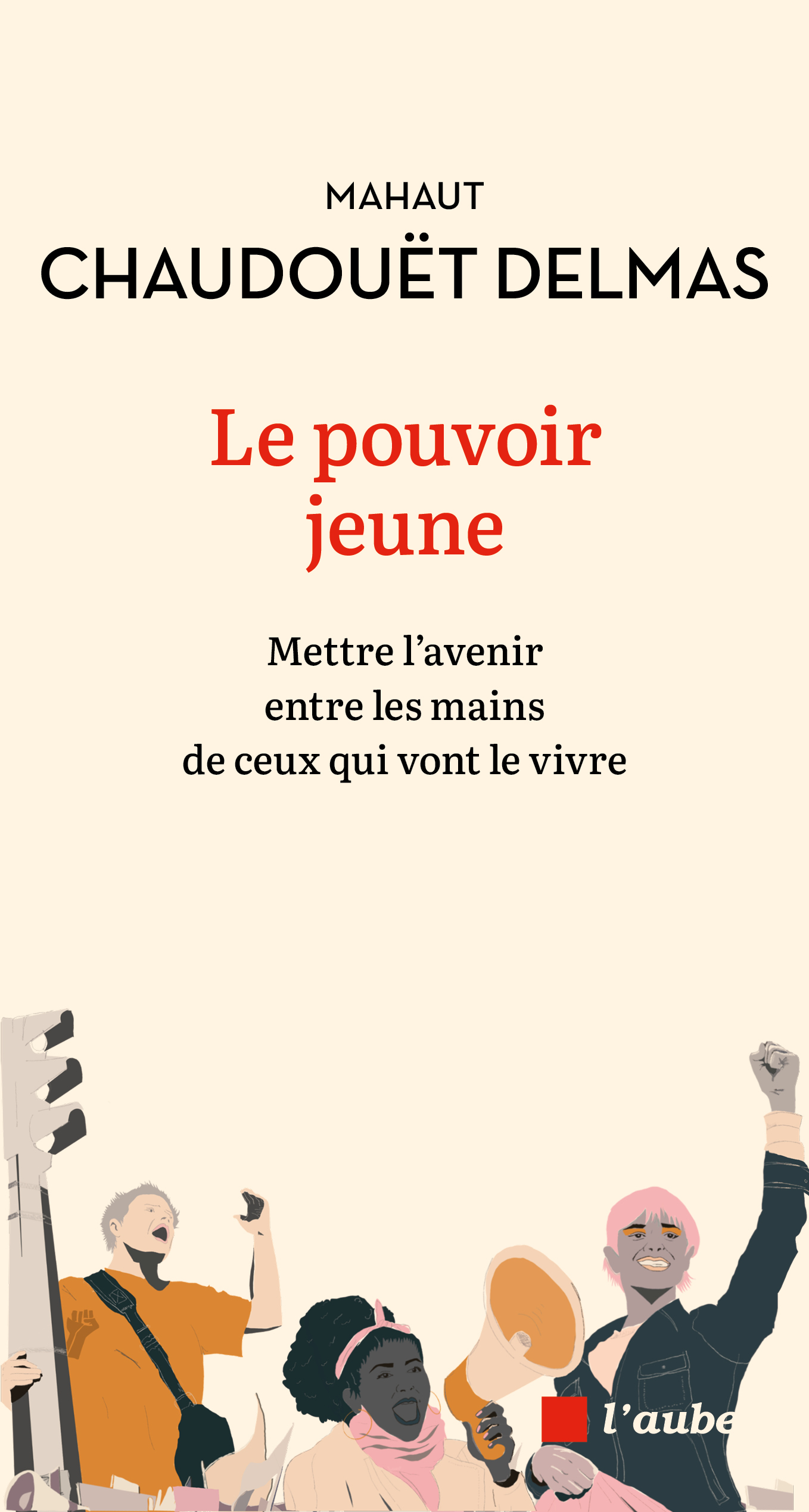

Nouvelles têtes est un projet porté par trois maisons d’édition suisse, axé sur la bande dessinée et la jeunesse. Considérant que l’union fait la force, Antipodes, Helvetiq et La Salamandre ont sorti de leur catalogue le meilleur de leurs ouvrages. Une mise en lumière inédite, où les textes se répondent, exposant des lignes éditoriales variées où se retrouvent les problématiques contemporaines.

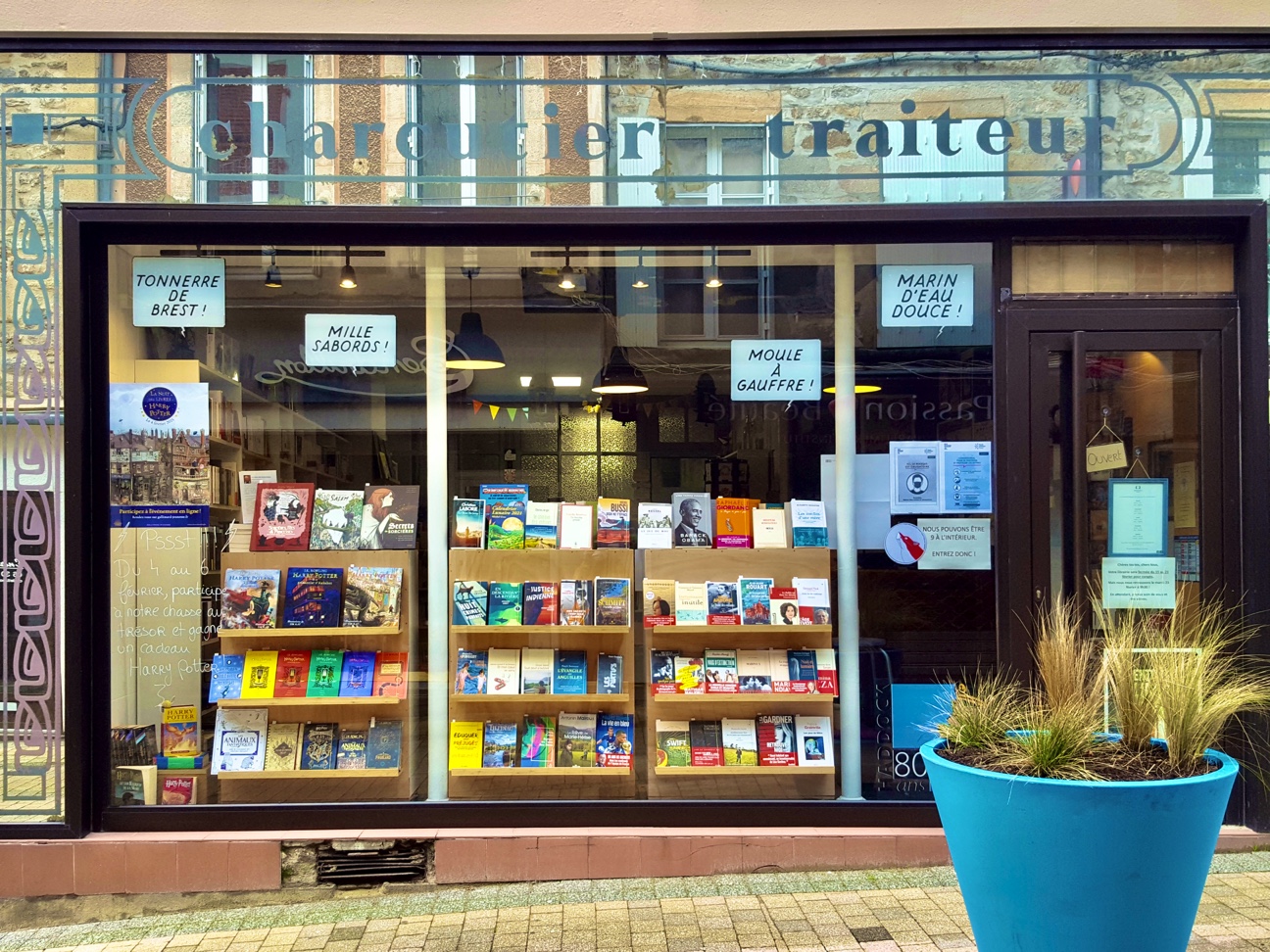

Rentrée d'hiver 2019 : une nouvelle année littéraire lancée

La rentrée littéraire d’hiver va s’avancer avec la nouvelle année. Dès ce 3 janvier, les premières parutions prendront place dans les librairies avec, d’ores et déjà, quelques grosses pointures attendues. Une armée de 493 romans sortira – avec 336 d’auteurs français.

La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

Le 14 septembre sera une journée dédiée à l’inventivité des bibliothèques en Région Nouvelle Aquitaine. Après le succès des deux premières éditions, l’agence régionale Écla organise le jeudi 14 septembre 2017, la troisième Journée régionale de l’inventivité en bibliothèque.

Rentrée littéraire 2019 : une nouvelle cuvée de 524 romans à découvrir

Dès la fin du mois d’août débutera le grand rendez-vous français de la Rentrée littéraire. Cette année, une production en légère diminution, puisque “seuls” 524 romans sortiront contre 567 l’année passée. On passe donc de 9,78 livres à engloutir durant les deux mois et demi, à simplement, et plus digestement, 9,03.

De l'auteur à la création : le rapport Racine, une nouvelle politique publique

141 pages de constats, d’observations, de commentaires, découlant des différentes auditions menées ces derniers mois : le rapport de Bruno Racine fait office de pavé dans la mare, lancé depuis les hauteurs de la tour Montparnasse. Et le ministre de la Culture, Franck Riester, se laisse encore quelques semaines avant de présenter les mesures qui en découleront.

Rentrée d'hiver 2024 : les sorties de livres à ne pas manquer

Les fêtes sont désormais derrière nous, mais dès les premiers jours de janvier, de nouvelles histoires nous attendent. Bibliophiles avertis et lecteurs amateurs le savent : une nouvelle rentrée littéraire, remplie de lectures, approche. Bienvenue à la rentrée d'hiver 2024.

Extraits

Littérature française

Nouvelles de Nouvelle-Calédonie

03/2015

Littérature française

Les cent nouvelles nouvelle. Tome 2

04/2020

Littérature française

Pourquoi la Nouvelle-Orléans ? Et autres nouvelles

02/2019

Littérature française

Nouvelles Nouvelles

02/2012

Littérature étrangère

Six nouvelles nouvelles

03/2021

Littérature française

Monsieur thorpe et autre nouvelles. Une nouvelle d emmanuel bove

01/2023