La régulation du secteur des communications électroniques. Etude comparée des droits français et égyptien - Tome 1 L'institutionnalisation

Rédacteurs

Dossiers

La Foire du Livre de Londres 2023, au croisement des secteurs culturels

Rendez-vous annuel du secteur du livre, la Foire de Londres renoue définitivement, en 2023, avec les réunions, rencontres et autres conférences « en présentiel ». L'événement entend aussi renforcer la place des autres industries culturelles, pour favoriser les échanges et les transactions.

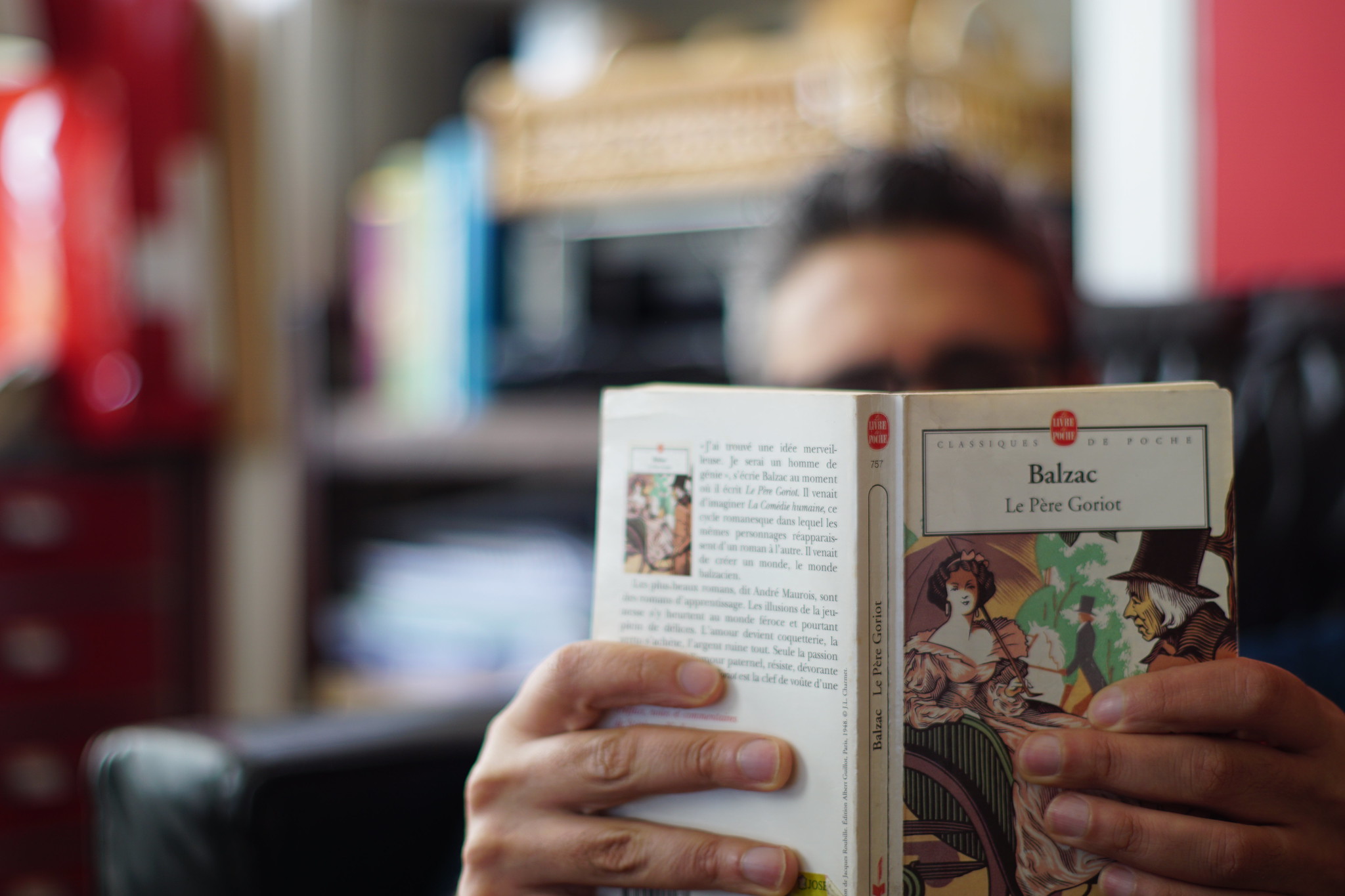

Le Grand Prix de l'Académie française

Prix annuel, créé en 1914, le Grand Prix de l'Académie française vient récompenser l’auteur du roman que l’Académie a jugé le meilleur de l’année. Doté de 10.000 € depuis 2016, il est habituellement décerné à la fin du mois d'octobre, au cœur de la rentrée littéraire.

Le Bureau International de l'Édition Française (BIEF)

Le Bureau International de l'Édition Française (BIEF) est une association créée en 1873 par le Cercle de la librairie pour être au service des éditeurs en facilitant leur développement à l'international, l'exportation des titres, mais aussi les achats de droits de traduction. Aujourd'hui, cette mission est sensiblement la même.

Albums, romans : une sélection de 20 livres jeunesse pour Noël 2020

La crise sanitaire a contraint les librairies à fermer leurs portes depuis fin octobre dernier. Mais l’envie de lire est toujours là, car les livres sont le meilleur moyen de s’évader, d’apprendre, de se cultiver, de réfléchir, de rire aussi, à tous les âges et en famille.

Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle - Programme de français 1ère

Pour la classe de Première en voie générale, le curriculum de français présente quatre domaines d'exploration. Pour l'année académique 2023-2024, le sujet "Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle" a été renouvelé.

Programme, invités : La Grande Librairie, l'invitation à lire de François Busnel

Émission phare de la littérature sur le service public, La Grande Librairie, présentée par François Busnel, fait preuve d'une longévité que beaucoup lui envient. Créée en 2008 par son présentateur lui-même pour la chaîne France 5, l'émission hebdomadaire convie un ou plusieurs invités pour aborder différents thèmes, en lien avec des ouvrages récemment parus.

Extraits

Droit comparé

La régulation du secteur des communications électroniques. Etude comparée des droits français et égyptien - Tome 1 L'institutionnalisation

02/2022

Droit comparé

La régulation du secteur des communications électroniques. Etude comparée des droits français et égyptien - Tome II L'encadrement

02/2022

Droit comparé

Risques sanitaires sériels et responsabilité civile. Etude comparée des droits français et anglais

10/2021

Droit

Communications numériques. Régulation et résolution des litiges

05/2019

Droit comparé

Le renouveau de la cession de créance. Etude de droit comparé, droits français et grec

07/2021

Droit comparé

L'intérêt à agir dans le contentieux de l'annulation des actes administratifs. Étude comparée des droits français et allemand

03/2022