L'arbre et le fruit. La naissance dans l'Occident moderne (XVIe-XIXe siècle)

Rédacteurs

Dossiers

Le théâtre du XVIIe au XXIe siècle - Programme de français 1ère

Pour la classe de Première en voie générale, le curriculum de français présente quatre domaines d'exploration. Pour l'année académique 2023-2024, le sujet "Le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle" a été renouvelé.

Uchronie biographique : les figures littéraires du passé plongées dans un monde moderne

Et si Samuel Beckett n’avait jamais connu Godot, né dans une Irlande changée « en tigre celtique » ? Qu’est-ce que Diderot aurait pu imaginer à l’époque d’internet et des réseaux sociaux ? Et Alphonse de Lamartine, aurait-il opté pour une carrière d’influenceur politico-poético-dépensier ? Excellentes questions…

Législatives 2022 : le livre et la culture dans les programmes

Quelques semaines après l'élection présidentielle qui a reconduit Emmanuel Macron à l'Élysée pour un nouveau mandat de cinq ans, les élections législatives recomposeront l'Assemblée nationale. Les députés, à la fois législateurs et contrôleurs de l'action de l'État, s'intéressent assez logiquement à la culture et au livre.

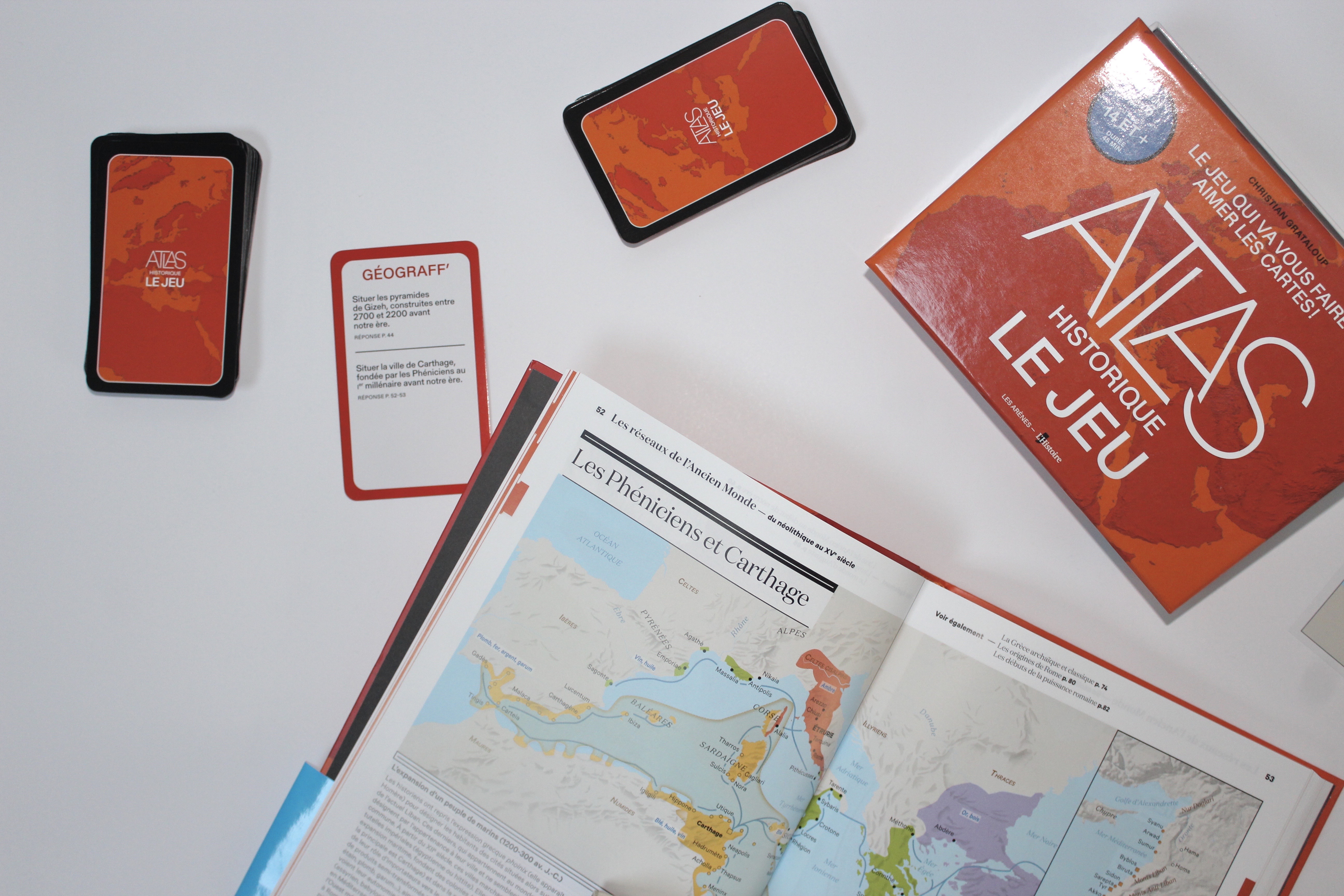

Atlas historique mondial : l'histoire de l'humanité vue du 21e sièce

Depuis 40 ans, aucun projet d'atlas historique généraliste n'avait été réalisé. Les Arènes et la revue L'Histoire relèvent ce défi en donnant naissance au premier grand atlas historique mondial, sous la direction de Grantaloup et Patrick Boucheron. A partir de ses 500 cartes inédites, l'l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG) et l'éditeur réaliseront conjointement une série de vidéos autour de thématiques spécifiques.

Salon du livre 2024 de Turin : plongée dans la “Vie imaginaire”

Le Salon International du Livre de Turin revient au Lingotto Fiere du jeudi 9 au lundi 13 mai, sous la nouvelle direction d'Annalena Benini, pour accueillir la communauté de lectrices et lecteurs de tous âges qui rencontreront des autrices et auteurs italiens et internationaux, et découvriront les œuvres des maisons d'édition présentes, en tracent ensemble de nouvelles vies imaginaires.

Rétablir le lien profond entre la Nature et l'Humanité

Dès les premiers jours de son existence, l'Humain a toujours été intrinsèquement lié à l'univers qui l'entoure. Cette relation, profonde et complexe, s'est tissée au fil des millénaires, façonnant la manière dont nous vivons, mangeons et percevons le monde autour de nous. Pas de planète B. Voici une excellente raison pour respecter celle qui nous est donnée.

Extraits

Sciences historiques

L'arbre et le fruit. La naissance dans l'Occident moderne (XVIe-XIXe siècle)

12/1984

Histoire urbaine

L'Arbre dans la cité. Histoire d'une conquête (XVIIe-XXIe siècle)

10/2023

Sciences historiques

Histoire des universités. XIIe-XXIe siècle

08/2012

Cirque

Contorsion. Histoire de la souplesse extrême en Occident, XIXe-XXIe siècles

12/2021

Critique littéraire

L'Humiliation. Droit, récits et représentations (XIIe-XXIe siècles)

08/2019

Théâtre - Essais

La transcendance dans le théâtre français. Tome 2, Période moderne (XIXe-XXIe siècle)

05/2023