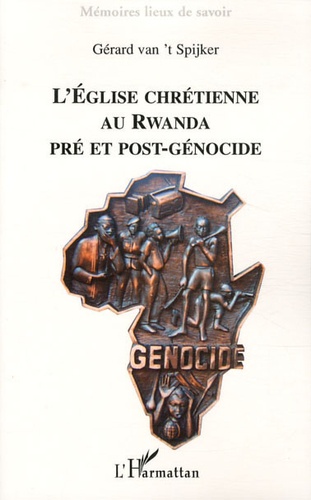

L'Eglise chrétienne au Rwanda pré et post-génocide

Rédacteurs

Dossiers

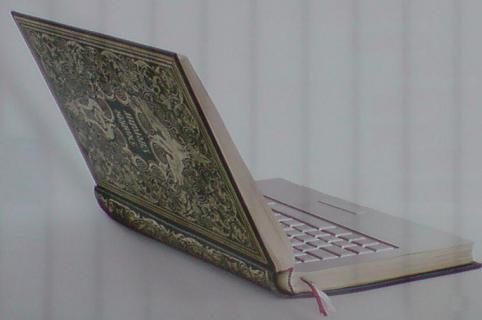

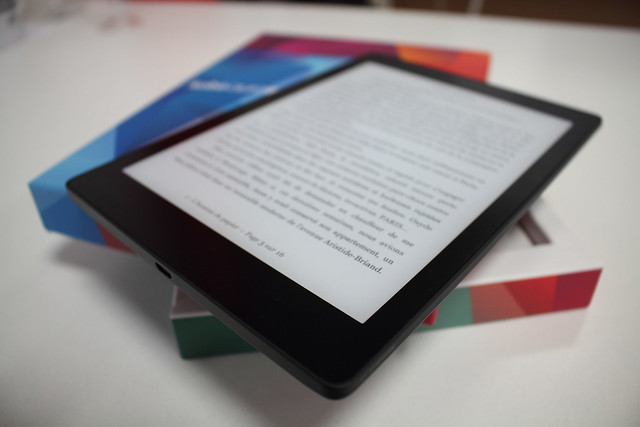

Prêt de livre en bibliothèque : l'avenir de l'ebook au sein de l'Europe

La question du prêt numérique de livres en France cache une autre interrogation : celle de l'exception au droit d'auteur, qui fut mise en place pour le livre papier. A cette époque, certains auteurs s'étaient opposés, considérant que le risque était trop grand. Aujourd'hui, plus personne ne remettrait en cause ce grand principe, d'autant plus qu'il est rémunérateur pour les auteurs.

Foire du Livre de Francfort 2020 : une édition post-Covid chamboulée

Alors que le monde subit encore les conséquences de la crise sanitaire liée au coronavirus, loin d'être terminée, la Foire du Livre de Francfort maintient sa 72e édition, organisée du 14 au 18 octobre 2020. Dans des conditions particulières, évidemment : l'organisation de l'événement a été complètement revue, pour assurer des conditions de sécurité optimales, et l'occupation des différents halls repensée.

L'intelligence artificielle au service du livre et de la lecture

On ignore si l’intelligence artificielle décidera d’écrire Guerre et Paix ou Les Misérables, mais les scientifiques y travaillent d’arrache-pied. L’évolution du livre et de l’édition passera par les travaux de chercheurs, qui demandent) des robots d’engloutir des livres... pour écrire de nouvelles histoires.

9e édition du prix "Envoyé par La Poste"

Imaginé et créé par la Fondation La Poste en 2015, le prix Envoyé par La Poste récompense un manuscrit (roman ou récit) adressé par courrier, à un éditeur qui décèle un talent d’écriture et qui décide de le publier.

Procès Internet Archive : l'édition contre le prêt numérique contrôlé

En juin 2020, quatre groupes d'édition, Hachette, HarperCollins, Wiley et Penguin Random House, portent plainte contre la plateforme patrimoniale Internet Archive, l'accusant de « violation massive du copyright ». En cause, la bibliothèque d'urgence mise en place par le site à l'occasion de la pandémie du coronavirus.

Le Prix “Envoyé par La Poste”

Créé par la Fondation d’entreprise La Poste, le prix « Envoyé par La Poste » récompense un manuscrit (roman ou récit) adressé par courrier, sans recommandation particulière, à un éditeur qui décèle, avec son comité de lecture, un talent d’écriture et qui décide de le publier.

Extraits

Histoire internationale

L'Eglise chrétienne au Rwanda pré et post-génocide

06/2011

Histoire internationale

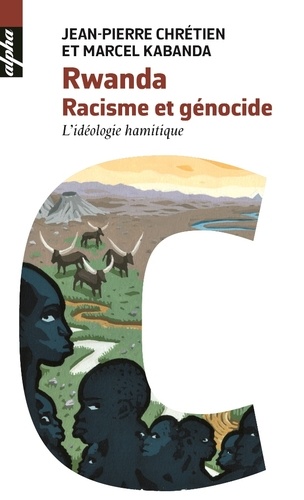

Rwanda. Racisme et génocide

09/2016

Histoire internationale

Rwanda 1994-2014. L'Eglise et la société dans la tourmente face au génocide

07/2014

Droit international public

Justice française et génocide des Tutsi au Rwanda

04/2021

Cinéma

Images d'après. Cinéma et génocide au Rwanda

11/2010

Histoire internationale

Rwanda, racisme et génocide. L'idéologie hamitique

09/2013