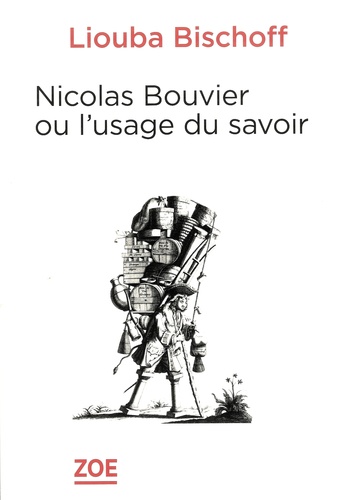

Liouba Bischoff

Extraits

Critique littéraire

Nicolas Bouvier ou l’usage du savoirs

11/2020

Ouvrages généraux

Voyager en philosophe de Friedrich Nietzsche à Bruce Bégout

06/2021

Critique

A plume et à pédales. Voyages cyclistes

04/2022

Critique

La revue des lettres modernes 2022 - 10 - le voyage entre science, art et littér. LE VOYAGE ENTRE SCIENCE, ART ET LITTÉRATURE

10/2022

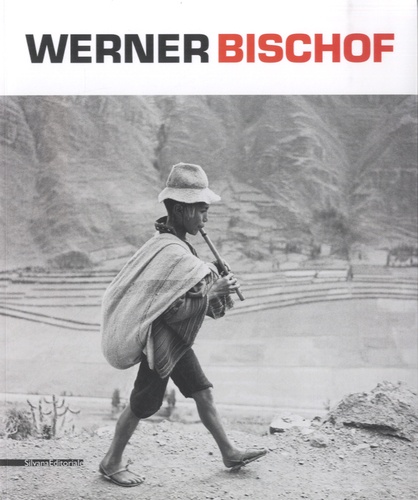

Photographie

Werner Bischof. Edition français-anglais-italien

10/2013

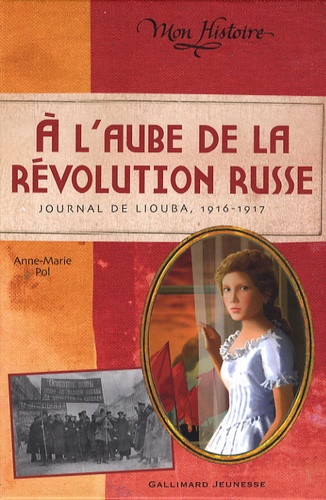

Lecture 9-12 ans

A l'aube de la révolution russe. Journal de Liouba 1916-1917

08/2007