Créaphis éditions

Dossiers

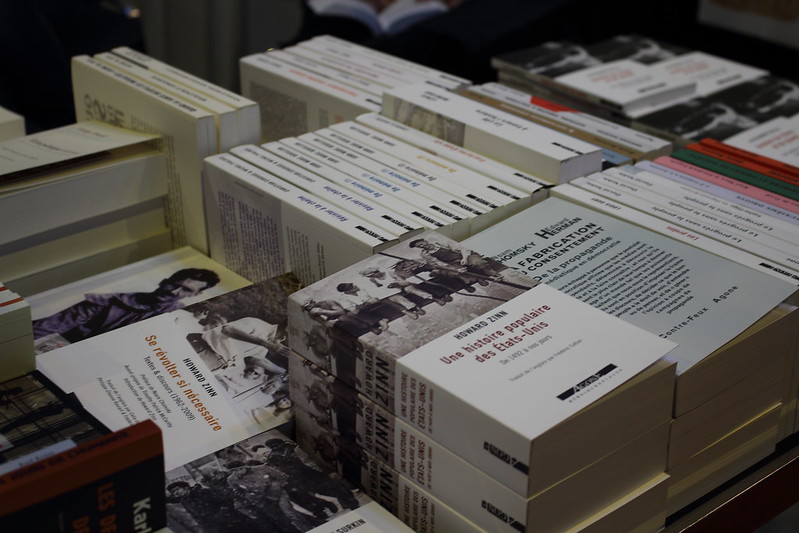

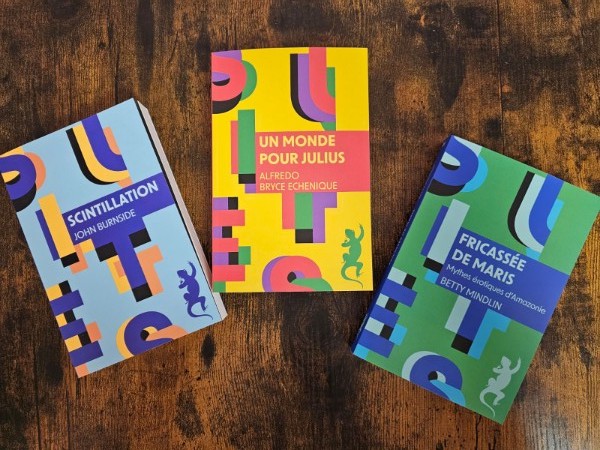

Suites : la collection poche des éditions Métailié

Presque 45 ans d’existence, d’exigence littéraire, plus de 1200 titres au catalogue et un fonds dont la maison d'édition est particulièrement fière, pour vivre et lire passionnément.

Editions du Portrait : 10 années à renverser la table

Livre après livre, la maison publie le récit incarné d’un combat contre le sexisme, le racisme. Ces livres, traversés par une pulsion de vie, transmettent l’histoire d’un individu et de son cheminement vers l’émancipation pour sortir des cases qui lui ont été assignées. La maison publie de la fiction et non fiction, mêlant écriture poétique et documentaire.

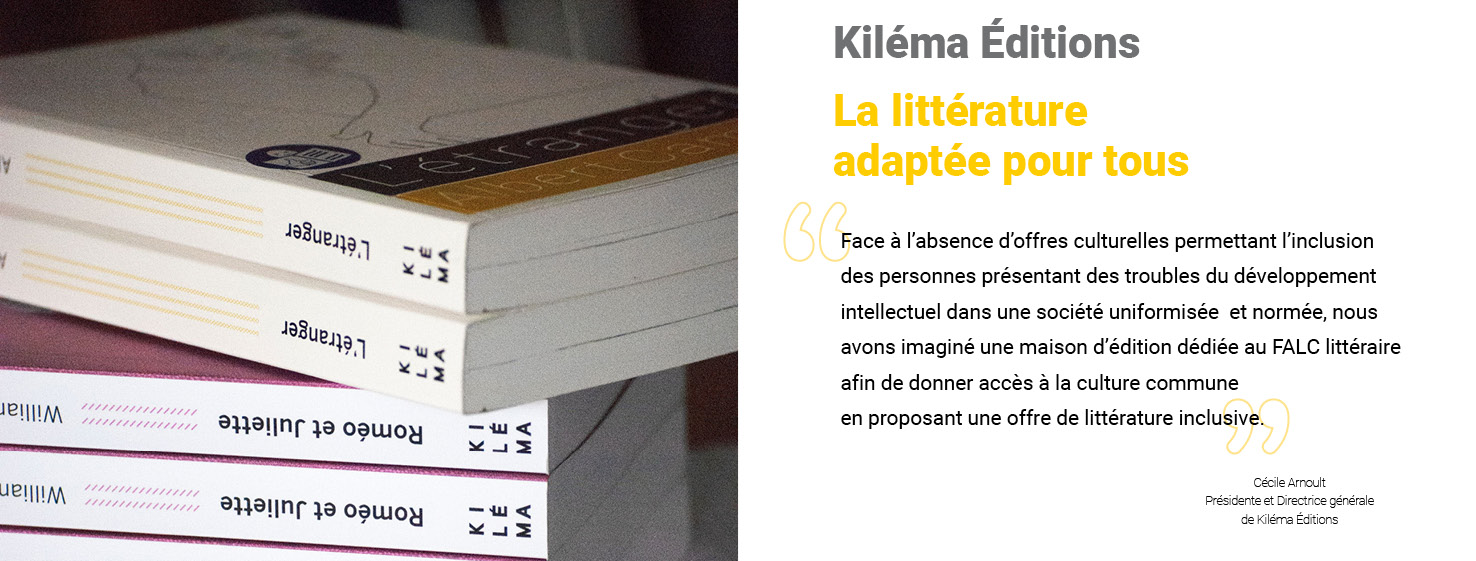

KILÉMA Éditions : Pionnier du Facile à Lire et à Comprendre

Fondée en 2021, KILÉMA Éditions est la première maison d'édition francophone axée sur le Facile à Lire et à Comprendre (FALC). Elle vise principalement les personnes atteintes de maladies de l’intelligence, leur offrant l'opportunité d'accéder à la littérature de manière adaptée.

Le Syndicat national de l'édition (SNE)

Créé en 1874, le syndicat rassemblant les éditeurs de livres français devient le Syndicat national de l'édition à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en 1947, et réunit rapidement plusieurs centaines de maisons d'édition. La structure permet d'organiser l'action collective, notamment auprès des pouvoirs publics, mais aussi de mettre en œuvre des campagnes de promotion du livre et de la lecture au niveau national.

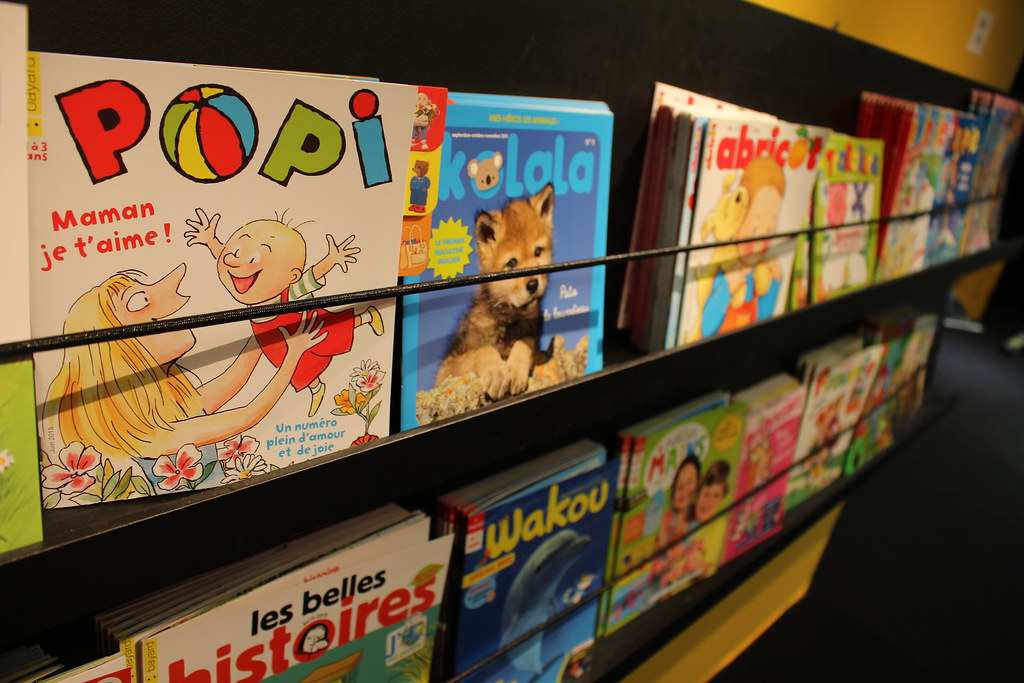

Editions Milan : 10 ouvrages jeunesse pour des fêtes pleines de lecture

À l'approche des fêtes de fin d'année, rien n'évoque mieux la magie de cette période que le partage d'histoires captivantes avec nos enfants. Le site ActuaLitté nous présente une sélection d'ouvrages de l'éditeur Milan, qui promettent de transporter les jeunes lecteurs dans des mondes de rêves et d'aventures.

9e édition du prix "Envoyé par La Poste"

Imaginé et créé par la Fondation La Poste en 2015, le prix Envoyé par La Poste récompense un manuscrit (roman ou récit) adressé par courrier, à un éditeur qui décèle un talent d’écriture et qui décide de le publier.

Extraits

Contes et nouvelles

Dis-moi plus que des mots damour

12/2021

Réussite personnelle

ça m'stresse... et vous ?

05/2023

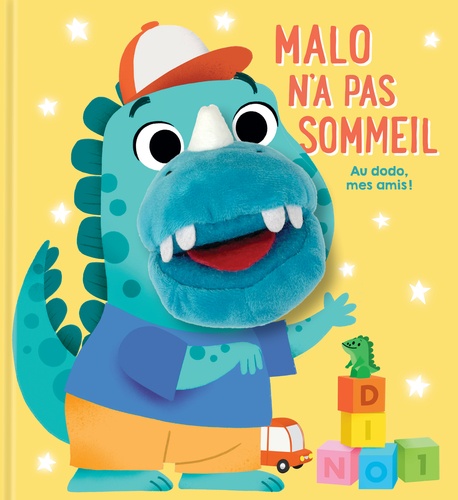

Tout-carton

Malo n'a pas sommeil au dodo. Au dodo, mes amis !

09/2023

Livres sonores

Les animaux de la campagne écoute la réponse

09/2023

Livres pour le bain

La baleine

06/2023

Livres sonores

Les animaux de la nuit

09/2023