À l’occasion du 24e congrès annuel SHARP, Sophie Noël, sociologue et maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 13, a évoqué « la mise en scène de l’indépendance en librairie : produire et orienter la réception pour affirmer sa singularité ». Son étude sociologique porte sur l’image que se donnent les petits libraires indépendants pour s’imposer face aux grandes plateformes de revente du type Amazon.

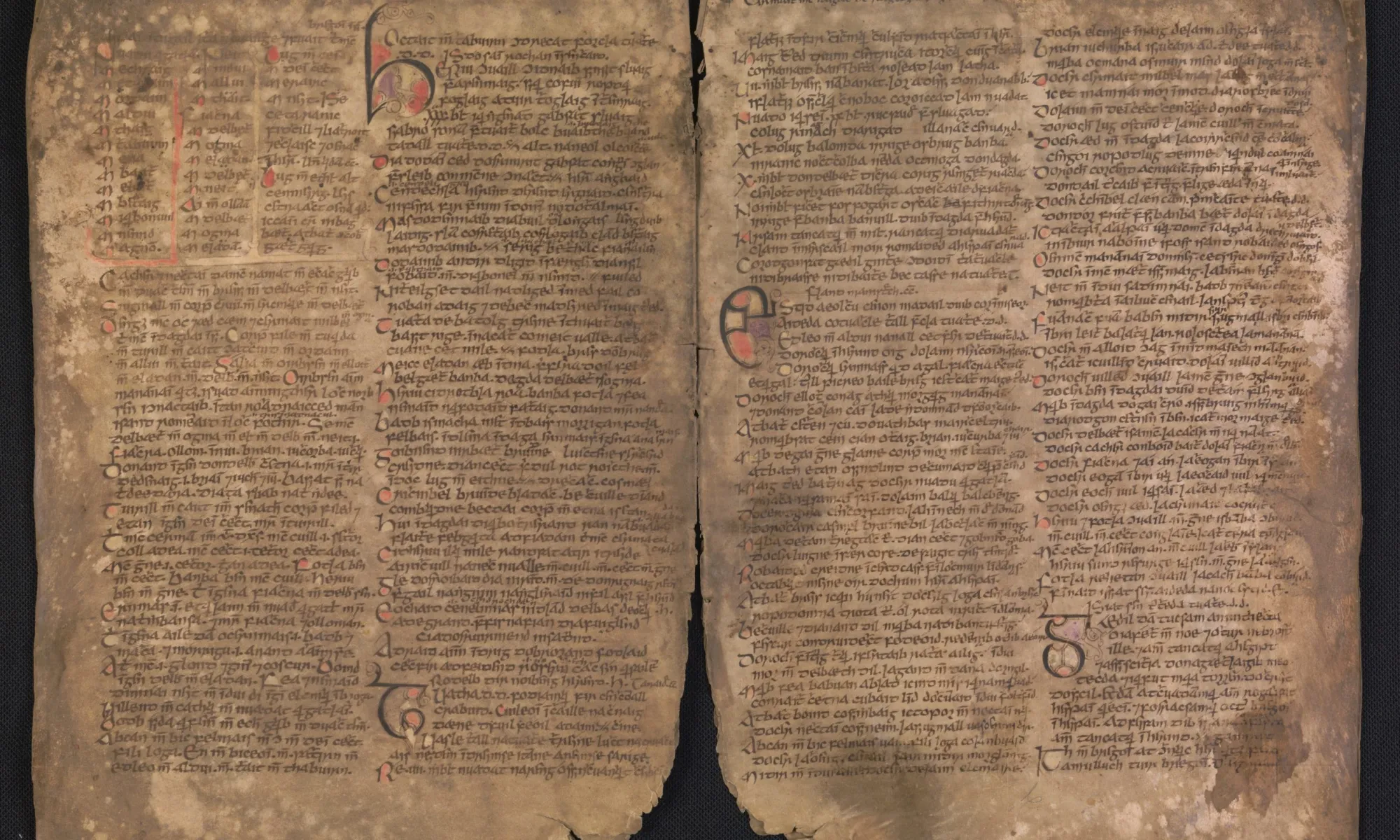

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

« Au-delà d’être une caractéristique juridique signifiante – posséder plus de 50 % de son capital et ne pas faire partie d’une chaîne de librairies –, l’indépendance est une ressource morale et sociale dans la lutte opposant les différents acteurs du marché et en premier lieu, Amazon », explique Sophie Noël. La chercheuse s’appuie sur une enquête sociologique menée auprès de 18 libraires indépendants de petite taille, dont l’établissement a été fondé au tournant des années 2000, dans de grandes villes en France, et principalement à Paris.

Une figure idéalisée

Le libraire indépendant bénéficie en revanche d’une « forte valorisation de leur rôle culturel». Le métier de libraire attire toujours : « La librairie représente encore pour certaines catégories de population un idéal, quelque chose d’extraordinaire, de réalisation à la fois professionnelle et personnelle, avec des motivations très fortes. » La figure du libraire indépendant fait l’objet d’un engouement important, en France, mais aussi dans les pays anglo-saxons, qui fait de lui « une sorte de héros culturel ».

Une situation précaire malgré les politiques du livre

Elle dépeint un contexte défavorable aux libraires indépendants : forte percée du commerce en ligne, hausse des charges locatives des libraires en centre-ville, tensions récurrentes avec les éditeurs et les diffuseurs autour des remises. Les librairies indépendantes sont prises en tenailles entre une production inflationniste d’ouvrages (le nombre de nouveautés a pratiquement triplé en 35 ans), et des pratiques de lectures à la baisse. « De tous les commerces de détail, la librairie a les plus faibles marges commerciales. »

Pour autant, la librairie indépendante bénéficie en France d’un cadre réglementaire protecteur : taux de TVA à 5,5 %, la loi sur le prix unique du livre qui interdit l’ajustement par le prix entre les différents circuits de vente, contrairement à ce qui se passe notamment en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Les librairies indépendantes continuent à former l’un des premiers réseaux de vente de détail de livres : elles représentent 18,5 % de ce marché, au même niveau que les ventes en ligne, et derrière les grandes surfaces, qui détiennent 22 % des ventes de détail.

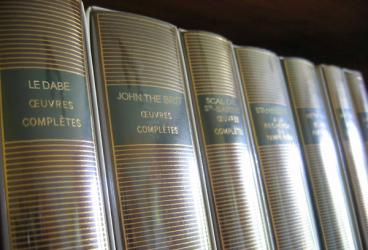

Pour se démarquer de leurs concurrents, les libraires indépendants « mettent à disposition un assortiment diversifié d’ouvrages. Cette qualité est valorisée par tous les acteurs de la chaîne du livre, en premier lieu les éditeurs qui ont tout intérêt à maintenir un bon réseau de libraires en France, et aussi les pouvoirs publics, qui ont fait de la défense de la librairie indépendante une des priorités des politiques du livre. » On peut citer la dotation de 18 millions d’euros pour le « plan librairie», mis en place par le Ministère de la Culture et de la Communication en 2015, et la création du label « LiR » (Librairie indépendante de Référence) en 2009.

Portrait-robot du libraire indépendant

Le libraire indépendant est âgé entre 40 et 50 ans, et peut être aussi bien une femme qu’un homme. Cependant, comme les femmes représentent environ deux tiers des effectifs salariés de la librairie, elles occupent moins de postes à responsabilité.

Il peut être arrivé dans le milieu de la librairie dès son entrée dans la vie active, ou au contraire, après avoir un chemin plus détourné, après une rupture professionnelle pour entrer dans une « deuxième vie ». Dans le premier cas, il fonde son commerce grâce un prêt bancaire, généralement avec un ou deux associés.

Le libraire indépendant possède un capital culturel important, qu’il soit certifié ou non. C’est le plus diplômé des commerçants, bien que le milieu compte de nombreux autodidactes. Sur les 18 libraires interrogés, 4 d’entre eux ont un doctorat en sciences humaines. « La librairie sert de refuge aux franges cultivées des classes moyennes, pour des gens qui ont des diplômes très élevés mais assez peu rentables sur le marché professionnel », souligne Sophie Noël. L’indistinction entre le loisir et le travail, et l’engagement vocationnel, font partie intégrante de ce métier.

Mise en scène de l’indépendance

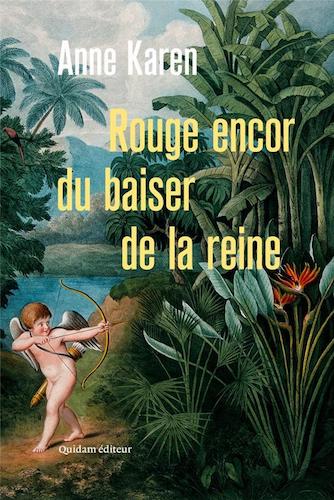

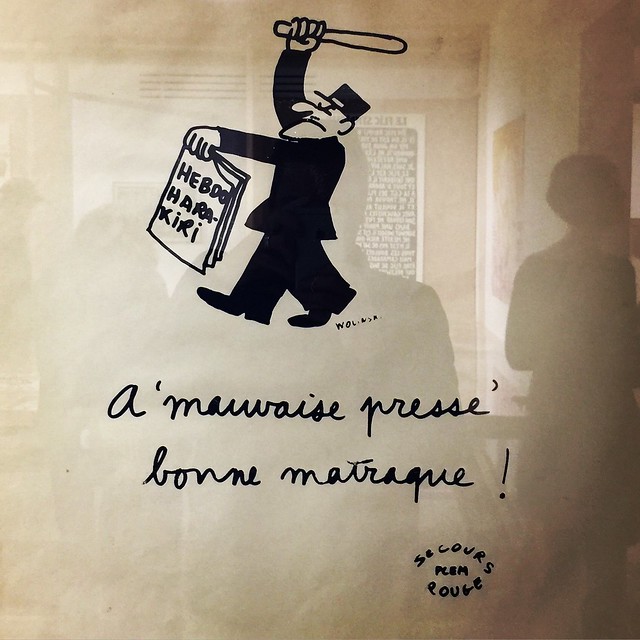

Afin d’affirmer leur indépendance, les libraires misent souvent sur « l’exaltation de la subjectivité et de la singularité », parfois au point de l’idéaliser. « Confronté à la concurrence d’intermédiations objectives et techniques telles que peut être Amazon, le libraire a tout intérêt à placer le conseil subjectif et personnalisé au centre de son travail. » Recommandations orales, bandeaux élogieux autour des livres, chroniques sur le site internet, tables thématiques, invitations d’auteurs et d’éditeurs, tous les moyens sont bons pour renforcer leur rôle de médiateur.

Ce libraire bayonnais n'a pas aimé ce livre d'Anaïs Janneret à priori #Bolloré#NosViesInsoupçonnées#AlbinMichelpic.twitter.com/UNYuV3llNX

— BoulaQuick (@BoulaQuick) July 17, 2016

La mise en avant de la personnalité du libraire est cruciale : ils sont nombreux à afficher leur partialité, voire leur mauvais caractère. Les « coups de cœur » et les « coups de gueule du libraire » sont parfaitement assumés, parfois « dramatisés ». Certains libraires sont même « odieux avec leurs clients, parce qu’ils ne correspondent pas au style qu’ils veulent développer dans leur librairie ».

L’objectif reste pourtant de réaliser une synthèse de leurs propres goûts et des attentes de leur clientèle. Comme le prix du livre en France n’est pas un critère de différenciation valide, les libraires vont jouer sur la qualité du conseil, sur l’expérience d’achat dans une « vraie librairie », pour se démarquer d’espaces d’achat plus vastes, mais aussi plus accessibles. « On peut faire un parallèle avec les artisans d’art, qui mettent en scène leurs productions comme des singularités qu’il ne faut surtout pas confondre avec le tout-venant industriel. »

L’idéalisation va souvent de pair avec l’expression d’un ineffable, d’un incommensurable. Chez le libraire indépendant, il y aurait « quelque chose, en plus, qui dépasse la stratégie d’achat. » Ce « quelque chose » développe tout un imaginaire du confessionnal, où l’on peut se livrer.

Le lieu physique de la librairie était à l’origine un handicap, du fait de son espace limité et des frais de location. Mais les libraires ont bien compris qu’il fallait au contraire exploiter cet espace pour en faire un « lien inspiré ». Matériaux nobles, meubles chinés, plantes, oeuvres d’art, affiches d’artistes, musique d’ambiance et fauteuils dépareillés contribuent à soigner l’atmosphère de la librairie pour l’intégrer dans un « univers domestique ».

L’imaginaire de la maison vient s’opposer au capitalisme désincarné des entreprises. Les libraires développent un vocabulaire « faussement anti-commercial », en déclarant que leurs clients sont des amis, et que l’acte d’achat est secondaire...