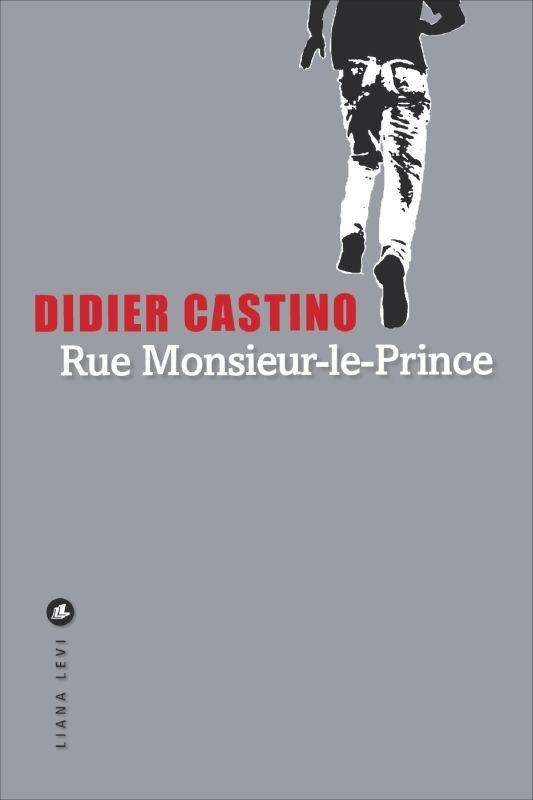

C'est un superbe récit, un subtil mélange d'émotions, entre réalité et fiction, porté par une écriture percutante et précise. Idéale.

A la fois politique, historique et intime, éloquent et touchant, il réveille avec une force inattendue, une proximité troublante, des souvenirs de révolte, d'engagement communs à toute une génération d'étudiants français en 1986, indignée par la loi Devaquet et atterrée par la mort de Malik Oussekine.

A travers la voix et le regard d'Hervé, jeune étudiant en Lettres à Marseille en 1986 et devenu professeur de Français trente ans plus tard, , va bien au-delà du témoignage personnel et offre à son personnage une dimension collective, infiniment juste, dans laquelle le lecteur d'aujourd'hui (notamment le quasi cinquantenaire) se retrouve, un peu ébranlé mais révélé à lui-même comme cela arrive rarement en littérature.

Habilement construite, l'histoire se déploie en plusieurs mouvements, sous plusieurs formes et alterne entre deux époques, oscille entre réflexions existentielles, questionnements politiques et fiction, témoigne avec autant d'exactitude de l'exaltation de la jeunesse que des renoncements, d'une certaine lâcheté attachés à l'âge mûr.

"On attend plus de cent mille personnes et on est là ! […] Notre vie qui nous a poussé à venir jusqu'ici".

Elle définit sans héroïsme mais avec une sensibilité poignante le parcours d'un homme ordinaire, qui s'interroge, à partir d'un mouvement étudiant d'ampleur et d'un fait-divers (la mort de Malik Oussekine) sur le racisme, les violences policières, l'engagement, sa place dans l'Histoire, le combat, la résistance aujourd'hui, les désaccords qu'il entretient avec la vie qu'il mène, ses contradictions.

Avec une écriture sans emphases, un rythme vif calé sur la course à pied, les cortèges de manifestants en marche, les escadrons du peloton de voltigeurs ; avec une tonalité lucide, teintée d'amertume, de tristesse et d'inquiétude parfois, Didier Castino compose une trajectoire expressive que l'on suit sans esquive, entraîné, impliqué et dont certains chapitres, plus romanesques que d'autres (ceux notamment sur les derniers moments de vie de Malik Oussekine ou ceux qui empruntent la voix du CRS meurtrier ), intensément vibrants, laissent chancelants.

Interpellé de toute part, confronté à des souvenirs semblables ravivés notamment par certaines références culturelles présentes dans le récit, le lecteur (s'il appartient à cette génération) est complètement envahi par les événements de sa propre jeunesse, retrouve l'atmosphère singulière de ces moments avec une certaine mélancolie et, par ce roman, devenu au fil de pages, absolument nécessaire, il accompagne naturellement le narrateur dans son questionnement et le constat d'une vie passée à côté de l'Histoire. "Je ne faisais pas partie de l'Histoire, je le pense encore aujourd'hui. L'impression d'être né quand tout a déjà eu lieu […] Né après la guerre, après la Résistance, après la Libération. Même 81, je l'ai raté."

Et pour les autres lecteurs, jeunes ou moins jeunes, le roman, par sa portée universelle, son intérêt historique et politique, son ancrage fort dans l'actualité, sa profonde humanité, sa prose fine et sensible, demeure remarquable et incontournable.