résistance désobéissance solidarité

Extraits

Histoire de France

La résistance dans le Midi toulousain

11/2015

Résistance

Les vérités cachées de la Résistance

Stratégie d'entreprise

La résistance aux changements. Quelles solutions ?

02/2024

Religion

Les Veilleurs. Enquête sur une résistance

03/2014

Pédagogie

Pour une école de la résistance

02/2022

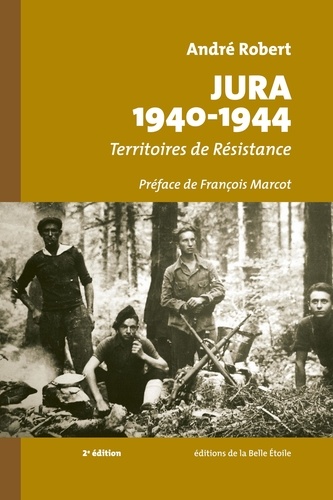

Histoire régionale

Jura 1940-1944. Territoires de Résistance

03/2023

Historique

Larzac. Histoire d'une résistance paysanne

03/2024

Littérature française

Les papys font de la résistance

03/2024

Catharisme

Cathares. Encyclopédie d'une résistance occitane

04/2024

Beaux arts

Abdelkader. L'émir de la résistance

03/2019

résistances, sauvetages

Les vérités cachées de la Résistance

03/2024

Psychologie, psychanalyse

Journal de la psychanalyse de l'enfant Volume 9 N° 2/2019 : Résistances à la psychanalyse, dans la psychanalyse, de la psychanalyse

11/2019

Sciences politiques

Cette Europe malade du néolibéralisme. L'urgence de désobéir

03/2019

Sociologie

Projet N° 391, décembre 2022 : Tous assistés ? La solidarité en débat

12/2022

Liban

La France et le Liban (1920-2020). Cent ans de solidarité

10/2021

Sociologie

Apprendre (de l'échec) du RSA : la solidarité active en question

10/2014

Gestion

DES CONTRATS EMPLOI-SOLIDARITE AUX EMPLOIS JEUNES. Regards sur l'insertion

11/1999

Communication - Médias

De l'exclusion à la solidarité. Regards intersectionnels sur les médias

03/2021

Sociologie

Solidarité forever. Histoire globale du syndicat Industrial Workers of the World

04/2021

Actualité et médias

Réinventons l'avenir. Pour un grand pacte de solidarité post-covid

01/2021

Histoire de France

La France, terre de refuge et de désobéissance civile (1936-1944). Exemple du sauvetage des juifs Tome 1, Histoire de la désobéissance civile, implication des corps de métiers

08/2010

Histoire de France

Chercheurs en Résistance. Pistes et outils à l'usage des historiens

05/2014

Technique et entraînement

Forces spéciales : Endurance mentale et esprit de guerrier. Toutes les techniques pour une résistanc. Toutes les techniques pour une résistance intérieure infaillible

01/2024

Sociologie

Préférence pour l'inégalité. Comprendre la crise des solidarités

09/2014

Sociologie

L'internet au Maroc. Militantismes, sociabilités et solidarités numériques

03/2019

Communication - Médias

Panser les solidarités internationales. (Re)penser la communication solidaire

02/2022

Théologie

Responsabilités chrétiennes dans la crise écologique - Quelles solidarités nouvelles ?

02/2022

Histoire internationale

L'Espagne, passion française 1936-1975. Guerres, exils, solidarités

10/2015

Droit

Le juge face à la désobéissance civile en droits américains et français comparés

05/2007

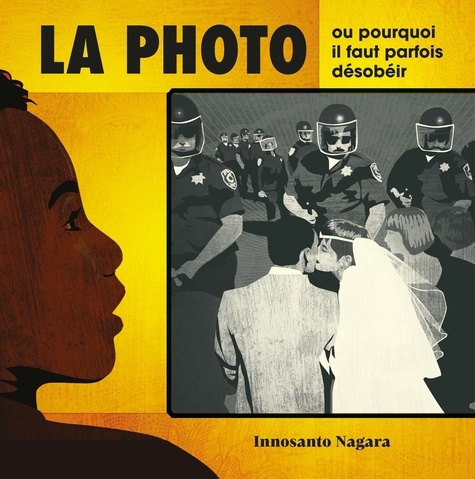

Autres éditeurs (K à O)

La photo, ou pourquoi il faut parfois désobéir

10/2022