Guillaume Cuchet

Dossiers

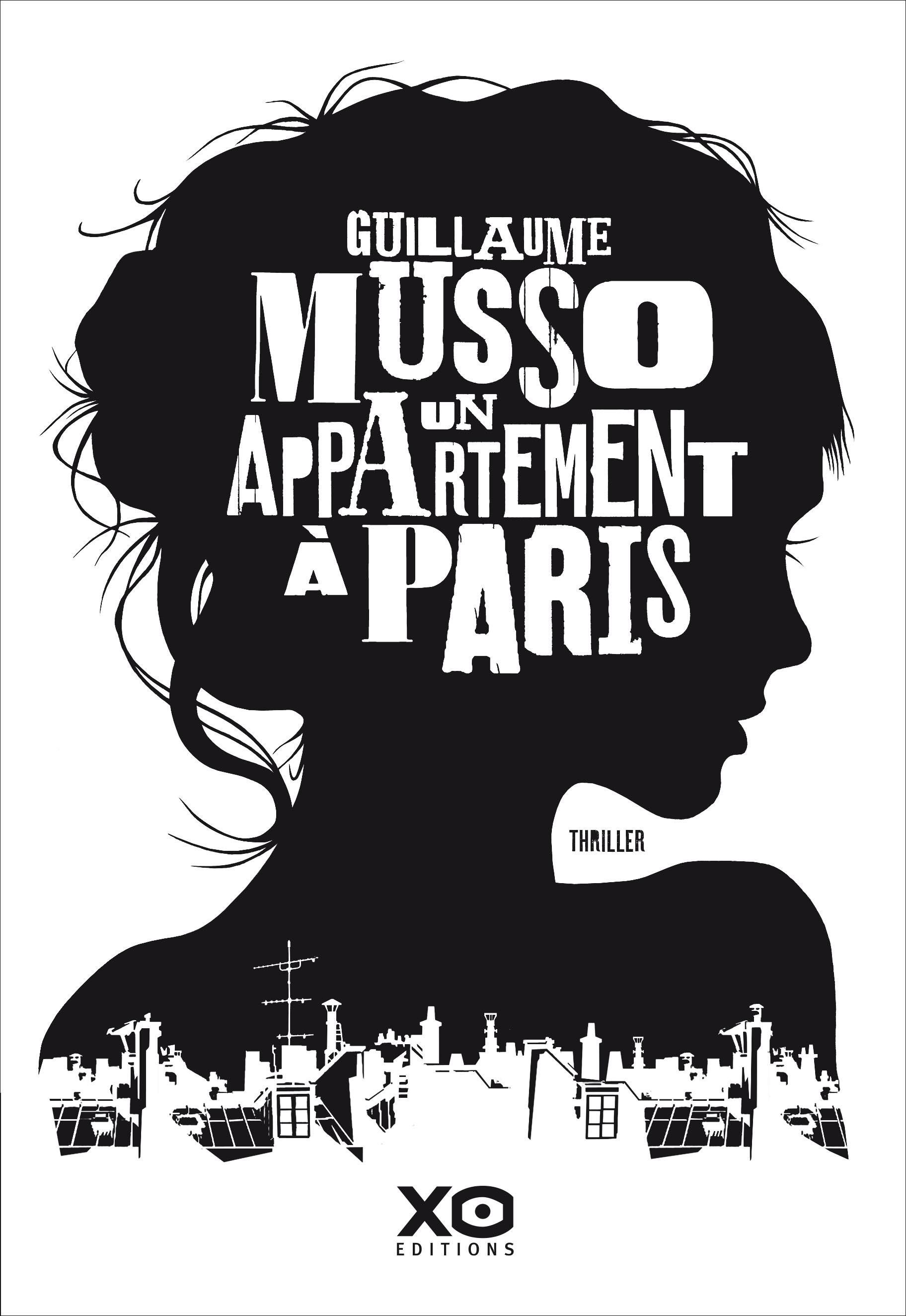

Livres, actualités : tout sur Guillaume Musso

Né le 6 juin 1974 à Antibes, Guillaume Musso est un habitué, depuis plusieurs années, des classements des meilleures ventes. Pourtant, son premier livre, Skidamarink, publié en 2001, reste sous les radars : il lui faudra attendre Et après..., publié en 2004 chez XO Éditions pour accéder à un plus grand nombre de lecteurs. C'est un succès, porté au cinéma en 2009 avec au casting John Malkovich, Romain Duris ou encore Evangeline Lilly...

Romans, nouveautés : les livres de Guillaume Musso

Guillaume Musso est l’auteur français le plus lu en France, et ce depuis 10 ans (source : GFK). Né en 1974 à Antibes, il a commencé à écrire pendant ses études et n’a plus jamais cessé.

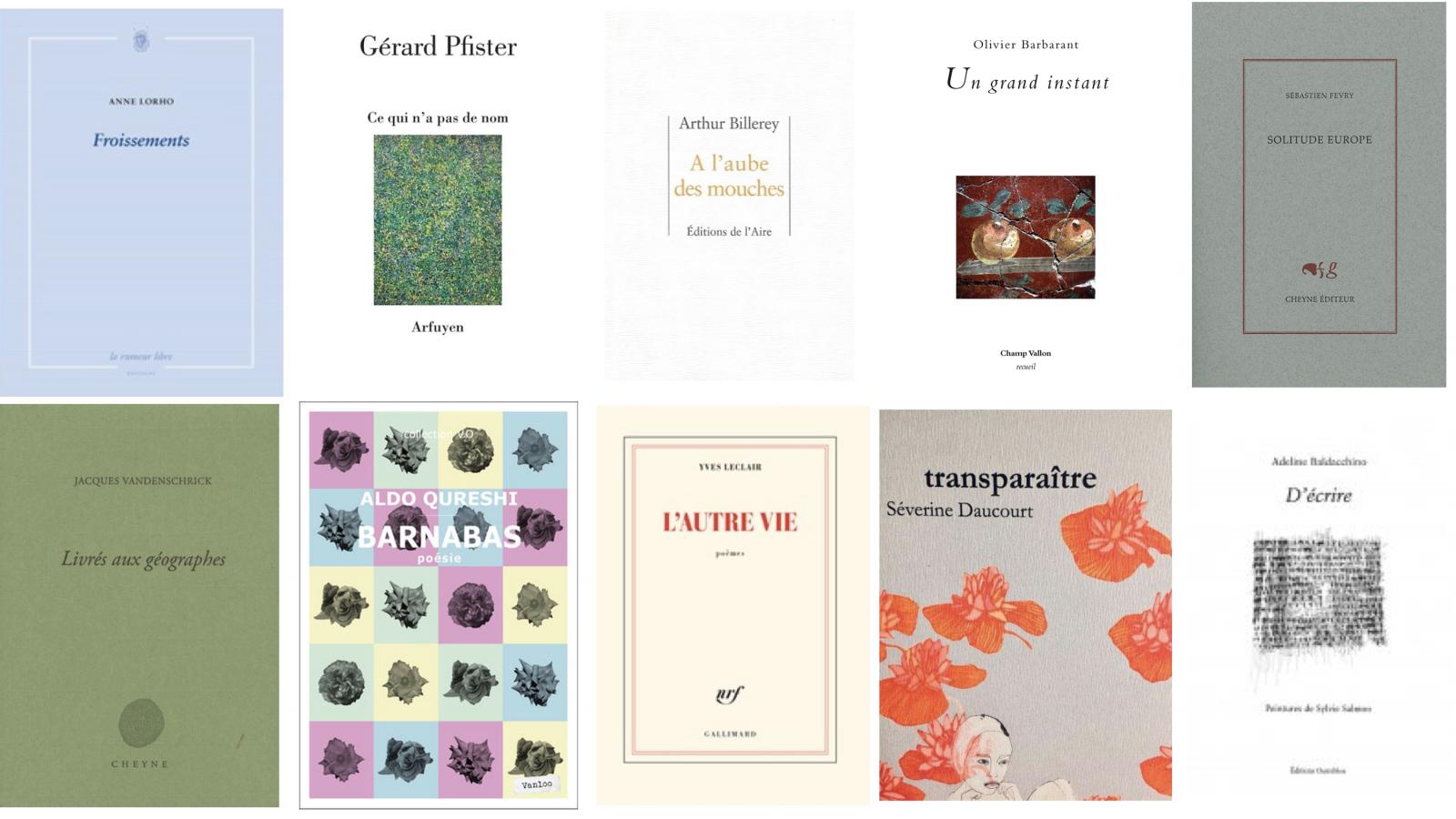

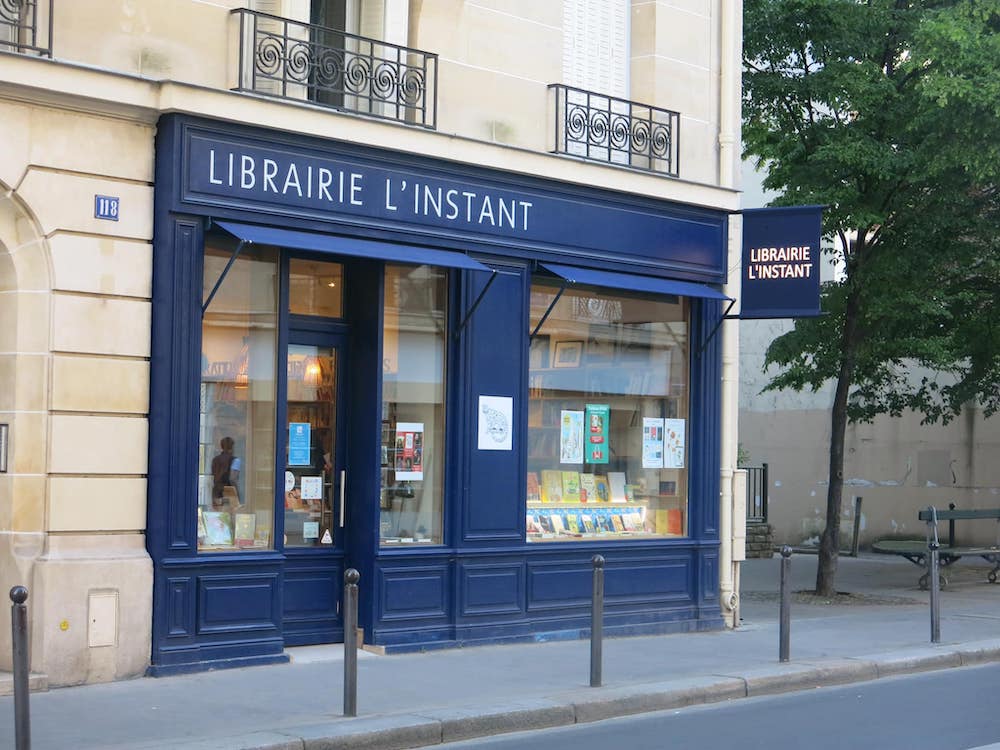

Prix de l'Instant 2023 : rendre justice aux talents passés inaperçus

Le Prix de l'Instant, du nom de la librairie qui le porte, conçu par Sandrine Babu et Guillaume Perilhou, vise à récompenser, au printemps, un roman francophone paru au cours de l'année et ayant injustement échappé aux regards.

Romans, nouveautés : les livres de Marie-Hélène Lafon

Marie-Hélène Lafon est née en 1962 à Aurillac. Professeure de lettres classiques à Paris. Tous ses romans sont publiés chez Buchet/Chastel. Elle a choisi d’enseigner dans un collège situé en Zone d’Education Prioritaire. Elle rédige son premier texte, une nouvelle, à l’âge de 34 ans. Elle est un écrivain en quête d’une écriture absolue, animée par une irrépressible envie d’écrire et libérée des contraintes inhérentes à sa condition sociale originelle.

Terres de Paroles : le festival littéraire et itinérant de Seine-Martime

Du 1er au 9 octobre, la Seine-Maritime fait son festival ! Festival littéraire s’appuyant sur tous les champs du spectacle vivant, Terres de Paroles s’installe, à l’automne, sur l’ensemble du département de la Seine-Maritime. Conçue en écho à cette belle formule de Guillaume Apollinaire : « il est grand temps de rallumer les étoiles », l’édition 2022 sera l’occasion, du 1er au 9 octobre, d’accueillir des paroles qui, chacune à leur façon, tendent à réenchanter le présent.

La littérature à Montmorillon, sous la présidence de Franck Bouysse

Du 2 au 4 juin prochain, la manifestation littéraire dédiée aux territoires et à leurs réalités en mouvement revient. Ouverte à toutes et tous des plus petits aux plus grands, elle offrira lectures, rencontres, débats, projections, ateliers, spectacle jeune public, repas festif, balades patrimoniales...

Extraits

Littérature étrangère

Le Cachet

02/2012

Religion

Le Catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?

Religion

Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Anatomie d'un effrondrement

02/2018

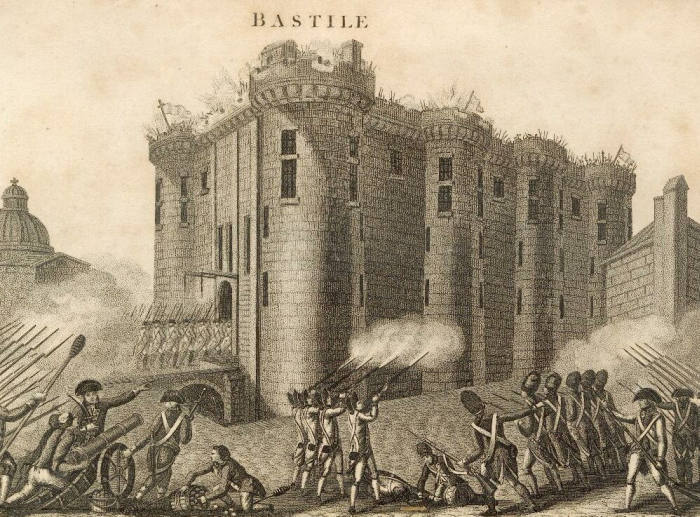

Sciences historiques

Le crépuscule du purgatoire

06/2005

Sciences historiques

Les voix d'outre-tombe. Tables tournantes, spiritisme et société au XIXe siècle

10/2012

Vie chrétienne

Le catholicisme a-t-il encore de l'avenir en France ?

03/2023