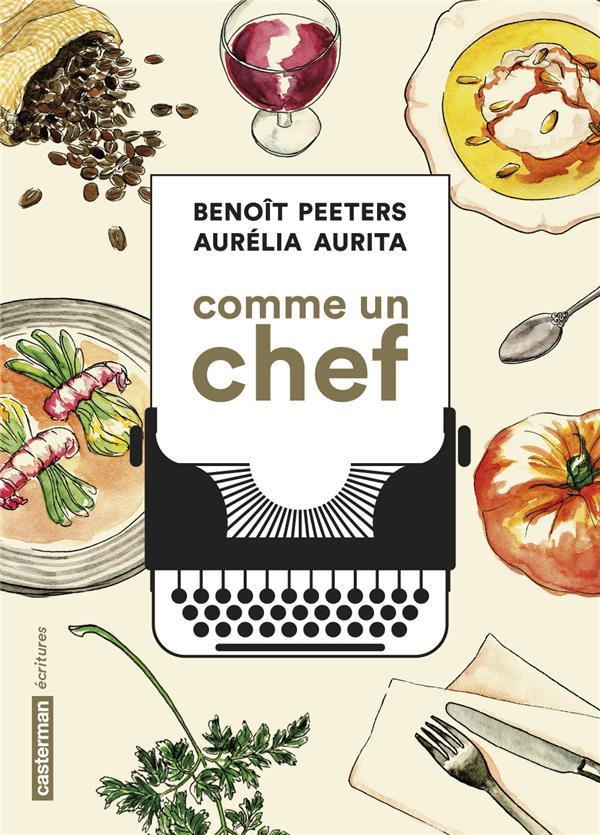

Benoît Peeters

Dossiers

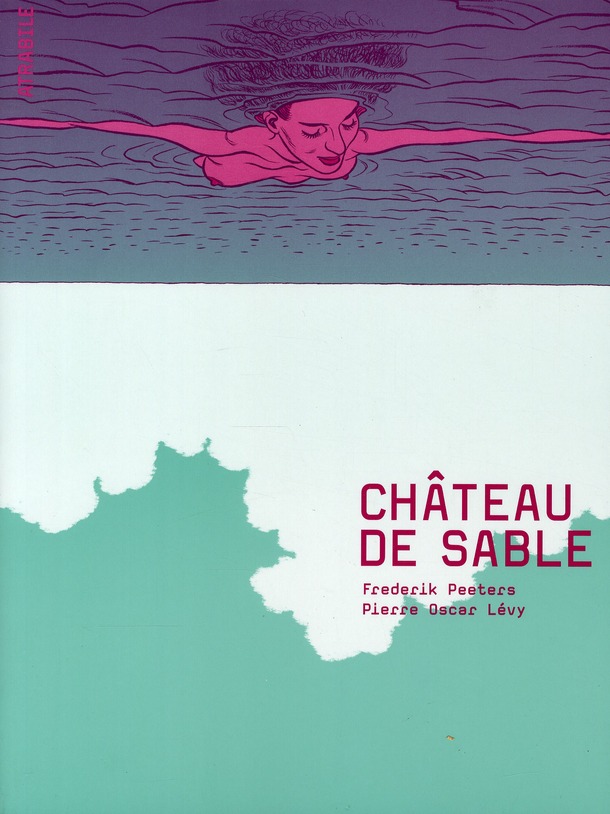

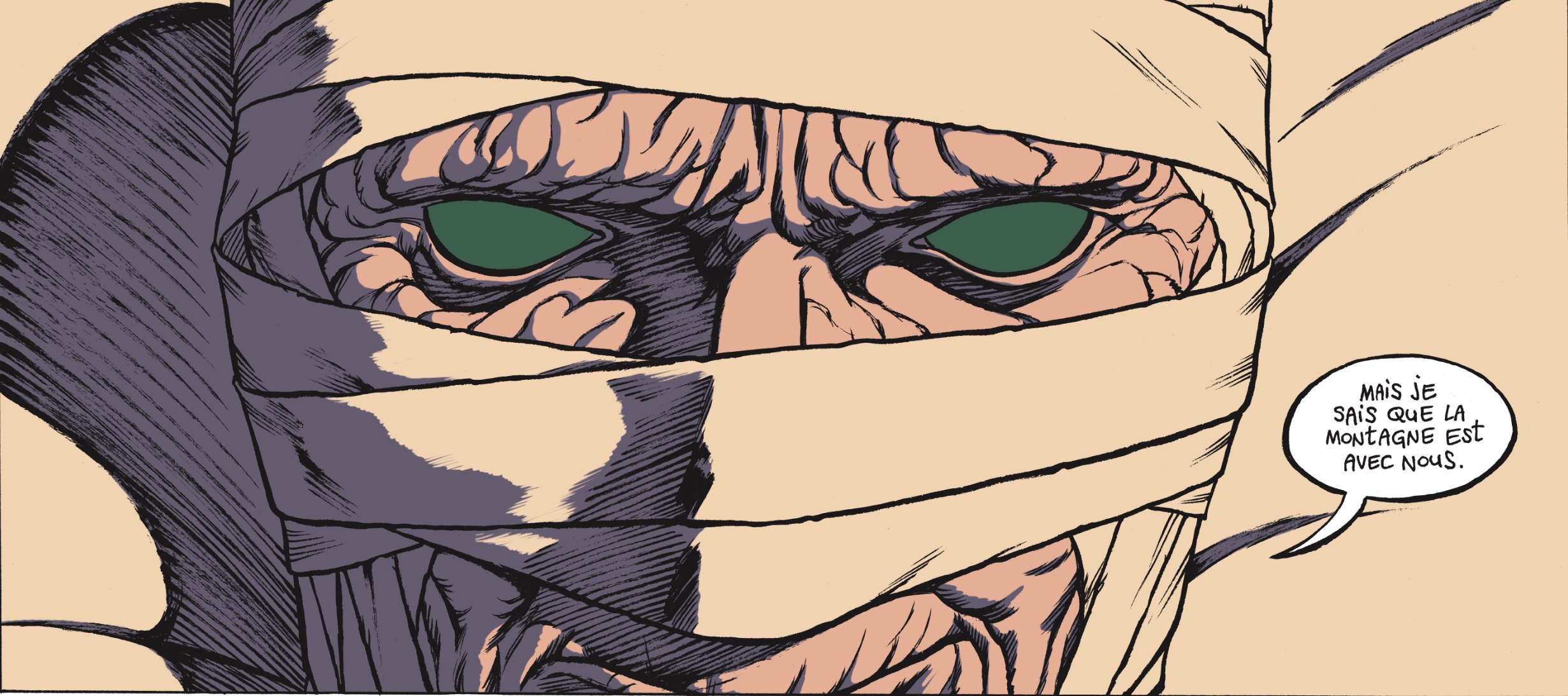

Saint-Elme, la folie d'un Twin Peaks, quelque part en Europe

« Ici, c’est spécial. » Depuis trois ans, Serge Lehman et Frederiks Peeters nous ont plongés dans une série dont les couleurs folles peinent à rester dans tranquillement dans leurs pages. Un polar percutant, aux personnages franchement décalés : avec la sortie du cinquième tome, Les Thermopyles, les comparses mettent le point final à leur saga au milieu des montagnes…

Auteurs sans éditeurs, éditeurs sans auteurs ? Un podcast en 4 épisodes

Auteurs sans éditeurs ? Éditeurs sans auteurs ? Toute ressemblance avec un article ou un livre déjà paru n’est pas fortuite. D’ailleurs, le papier de Jérôme Lindon n’a pas pris une ride depuis 1998. Arrêtons-nous un instant sur sa conclusion dans les colonnes du monde : « [La] transformation du paysage de l’édition tend inévitablement à priver de toutes chances d’être lues, et par conséquent d’être publiées, les nouveautés d’exception qui ne répondent pas aux critères de valeurs en vigueur au moment où elles voient le jour. Mais qui remarque l’absence d’un auteur inconnu ? »

Livres, actualités : tout sur Michel Houellebecq

Révélé avec Extension du domaine de la lutte, publié en 1994 par les Éditions Maurice Nadeau, Michel Houellebecq, né Michel Thomas en 1956 ou 1958 selon ses propres dires, a cultivé le mystère tout au long de sa carrière : après ce premier roman remarqué, il publie Les Particules élémentaires (1998), puis Plateforme (2001), alors qu'il vient de s'exiler en Irlande.

L'oiseau moqueur de Harper Lee, un chef d'oeuvre à la peau dure

L’histoire que raconte Jean Louise Finch, alors âgée de six ans, est devenue l’un des plus grands classiques de la littérature américaine. To Kill a Mockingbird, prix Pulitzer Littérature 1961, un an après sa sortie, est réputé pour son humour et sa chaleur, alors qu’il traite de viol et d’inégalité raciale.

Rentrée littéraire 2022 : huit romans détachés du peloton

Dans le cadre d'une tournée inédite de présentation de leur rentrée littéraire, quatre éditeurs – Philippe Rey, Le Tripode, Le Passage et Bruit du Monde – vont à la rencontre de 250 libraires à travers la France. En avant première, ils nous proposent de découvrir les extraits des différents romans qui seront alors dévoilés.

Romans, nouveautés : les livres de Marie-Hélène Lafon

Marie-Hélène Lafon est née en 1962 à Aurillac. Professeure de lettres classiques à Paris. Tous ses romans sont publiés chez Buchet/Chastel. Elle a choisi d’enseigner dans un collège situé en Zone d’Education Prioritaire. Elle rédige son premier texte, une nouvelle, à l’âge de 34 ans. Elle est un écrivain en quête d’une écriture absolue, animée par une irrépressible envie d’écrire et libérée des contraintes inhérentes à sa condition sociale originelle.

Extraits

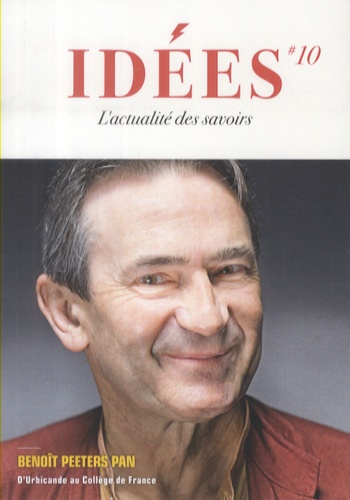

Revues

Idées N° 10 : Benoît Peeters Pan

03/2021

Religion

Saint Benoît

02/2019

Policiers

Cobayes - Benoit

11/2019

Prière et spiritualité

Benoît XVI

02/2024

BD tout public

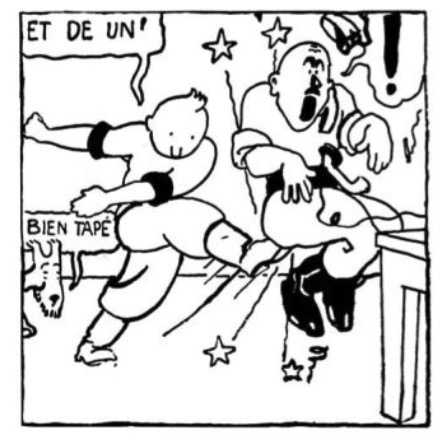

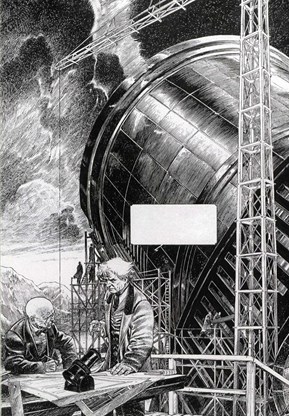

La bande dessinée entre la presse et le livre. Fragments d'une histoire

11/2019

Philosophie

Derrida

10/2010