stratégie clients Amazon

Extraits

Mathématiques CM2

Les maths avec Léonie CM2. Livret de jeux, Edition 2023

03/2023

Histoire internationale

Israël et la question juive

06/2011

Droit

Procédures fiscales. 4e édition

09/2019

Droit

Communications numériques. Régulation et résolution des litiges

05/2019

Critique littéraire

Correspondance (1890-1943)

11/2019

Histoire de France

Répudiation, séparation, divorce dans l'Occident médiéval

10/2007

Sociologie

Une institution juive dans la République, l'Oeuvre de Secours aux Enfants. Pour une histoire du service social et de la protection de l'enfance

01/2013

Littérature française

Diane et les images. Conte initiatique d'ici et là-bas

05/2019

Droit

La famille et le fisc

06/1998

Musique, danse

De Lully à Mozart. Aristocratie, musique et musiciens à Paris (XVIIe-XVIIIe siècles)

02/2009

Ethnologie

Juives et musulmanes. Genre et religion en négociation

01/2015

Sciences politiques

Les relations turco-américaines 1945-1980. Genèse d'une relation spéciale entre ombres et lumières

09/2011

Psychologie, psychanalyse

L'identité culturelle

08/2002

Sciences historiques

Morales en révolutions. France, 1789-1940

04/2015

Enseignement primaire

Mathématiques CE1 Litchi. Fichier élève, Edition 2019

03/2019

Manga guides et revues

Dragon Ball, une histoire française

06/2021

Ethnologie

Magie et enrichissement illicite. La feymania au Cameroun

02/2012

Ethnologie et anthropologie

Les économies occultes de l'or blanc au Gabon

07/2021

Développement durable-Ecologie

L'Afrique face aux défis de la dégradation de l'environnement et du réchauffement climatique de la planète. Tome 1, Comprendre pour agir : problèmes, analyses et diagnostic

06/2019

Psychologie de la santé

Gérer les émotions en rééducation

04/2023

Logements, guides pratiques

Le logement - enjeux, crises et mutations. Un tour d'horizon

04/2023

Sociologie

Construction et reconfigurations de l'action publique contre le sida au Burkina Faso. Acteurs, controverses et dynamiques

10/2018

Voltaire

Revue Voltaire N° 22/2023 : Les scènes de Voltaire. Entre la Cour et la ville

04/2024

Economie (essai)

ESS : une dynamique d’innovations et d’émancipation

09/2023

Littérature comparée

Esclavages et antiesclavagismes : réalités, discours, représentations

10/2021

Mathématiques CE1

Mathématiques CE1 Totem. Mémo

06/2023

Philosophie

Violence et civilité. Wellek Library Lectures et autres essais de philosophie politique

02/2010

Systèmes d'informations

Green IT. Les clés pour des projets informatiques plus responsables

06/2022

Français CE1

Calimots CE1. Manuel de code et étude de la langue

04/2023

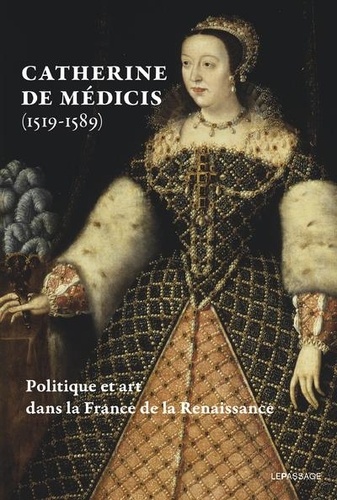

Histoire de l'art

Catherine de Médicis (1519-1589). Politique et art dans la France de la Renaissance

10/2022