Empire Falls Building

Extraits

Romans historiques

Caroline, mère de Baudelaire. Un livre perpétuel

11/2018

Cinéastes, réalisateurs

David Lynch, un marginal à Hollywood

10/2023

Agriculture

La méthanisation agricole, une énergie qui sent le gaz. De l'agriculture à l'énergiculture

11/2021

Ouvrages généraux et thématiqu

Des vaisseaux et des hommes. La marine de Louis XV et Louis XVI

10/2021

Ouvrages généraux et thématiqu

Philippe Le Bas (1794-1860). Un républicain de naissance

10/2021

Islam

Le pèlerinage à La Mecque. Une affaire française - Anthologie de langue française sur le hajj (1798-1963)

08/2021

Histoire internationale

L'Europe dans sa première croissance. De Charlemagne à l'an mil

06/2004

Militaire

La première armée française. De la Provence à l'Allemagne, 1944-1945

05/2021

Rome

La ville défigurée. Gestion et perception des ruines dans le monde romain (Ier siècle a.C. - IVe siècle p.C.)

05/2021

Grands couturiers

Christian Dior, un destin

10/2021

Collection Budé

Oeuvres poétiques. Tome 2, Poèmes épistolaires, II, 2, 1-8, Edition bilingue français-grec ancien

10/2021

Royaume-Uni

La civilisation du charbon. En Angleterre, du règne de Victoria à la Seconde Guerre mondiale

10/2021

Moyen Age classique (XIe au XI

Les Plantagenêts dans les Pays de la Loire

09/2021

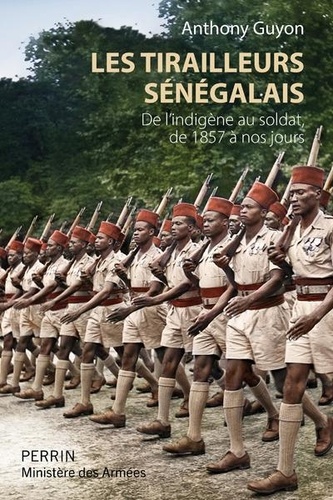

Empire colonial

Les tirailleurs sénégalais. De l'indigène au soldat de 1857 à nos jours

06/2022

Droit constitutionnel

Le nationalisme constitutionnel au Canada

11/2022

Fantasy

Les Dieux silencieux, T2 : Le Maître Artificier

Réchauffement climatique

L'anthropocène contre l'histoire. Le réchauffement climatique à l'ère du capital

04/2017

Histoire militaire

Le grand livre de la marine

11/2023

Ouvrages généraux

Annales Histoire, Sciences Sociales N° 1, janvier-mars 2021 : Histoire et fiction à l'âge des révolutions ; Mondes ottomans et turcs

12/2021

Histoire des idées politiques

L'analogie du développement politique et culturel en Italie, en Allemagne et au Japon

12/2021

Franche-Comté

Sur les pas des grands hommes de Franche-Comté

12/2023

Mer

La marine française sur les mers du monde 1860-1939

10/2012

Actualité politique internatio

Kaboul. L'humiliante défaite

01/2022

Sociologie

Les abandonnés. Histoire des "cités de banlieue"

01/2019

Policiers

Le lecteur de cadavres

03/2014

Littérature étrangère

Scènes de ma vie

02/2014

Romans historiques

Datura

05/2014

Histoire de France

Visite sur les trois fronts. Aperçu des lignes britanniques, italiennes et françaises

01/2014

Littérature érotique et sentim

Swartz - Tome 1. Ne crains pas la brûlure

10/2020

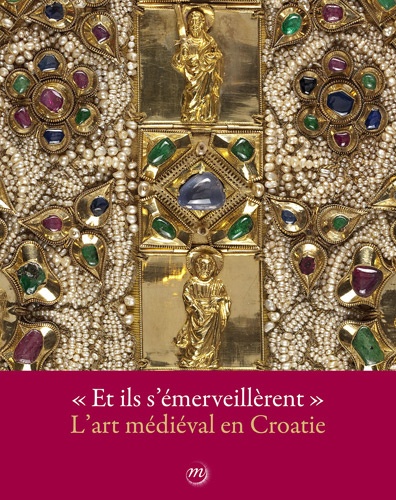

Beaux arts

"Et ils s'émerveillèrent". L'art médiéval en Croatie, Musée de Cluny, musée national du Moyen Age, 10 octobre 2012 - 7 janvier 2013

10/2012