création recherche innovation

Extraits

Franc-maçonnerie

La franc-maçonnerie : une brève introduction

02/2022

Histoire de France

Mais où sont passés les lingots d'or du « Prince de Conti » échoué à Belle-Île en 1746 ?

03/2016

Littérature française

Non-lieux de la mort

11/2019

Déportation

Yzkor. Une famille juive en France entre 1940 et 1944

08/2021

Sociologie

La Sociologie et son domaine scientifique. 89

05/2023

Gaule

Jacques-Gabriel Bulliot "l'inventeur" de la Bibracte gauloise

07/2021

Psychologie, psychanalyse

Psychologie de l'enfant. 2e édition

08/2005

Littérature francophone

Tendres amours à l'ombre d'un génocide

11/2021

XVIIIe siècle

"Fortune à bord ! Chronique de la Jeanne-Elisabeth"

05/2021

Histoire de France

Demeurer, défendre et paraître. Orientations récentes de l'archéologie des fortifications et des résidences aristocratiques médiévales entre Loire et Pyrénées

12/2014

Développement durable-Ecologie

Petit bréviaire écolo

10/2011

Beaux arts

Georges Vantongerloo (1886-1965). Un pionnier de la sculpture moderne

01/2008

Histoire ancienne

Gens de l'eau, gens de la terre. Ethno-archéologie des communautés lacustres

01/1984

Sociologie

Femmes d'Afrique et émancipation. Entre normes sociales contraignantes et nouveaux possibles, Textes en français et anglais

06/2018

Littérature française

Golem

01/2016

Autres médecines

Autobiographie du fondateur de l'ostéopathie. Edition revue et corrigée

01/2017

Histoire des sciences

Pasteur

10/2022

Romans historiques

L'amertume des dieux

01/2013

Linguistique

Linguistique contrastive : énonciation et activité langagière

04/2023

Sociologie politique

Les agendas d'un politiste

03/2023

Généalogie

Archives nationales du monde du travail, mode d'emploi

09/2022

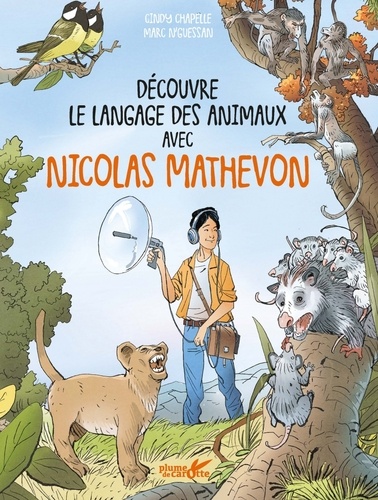

Animaux sauvages

Découvre le langage des animaux avec Nicolas Mathevon

04/2023

Travail social

Quand les murs se font scène en milieux carcéral et hospitalier

06/2024

Archéologie

La céramique antique et médiévale de Termez et Khaytabad. Regards sur l'Asie centrale du IIIe siècle av. J.-C. au XVIIIe siècle

02/2021

Histoire littéraire

Marivaux Journaliste. Hommage à Michel Gilot

12/2009

Théâtre

Jeunes publics. Tome 4, Respire ; Lettre pour Eléna ; Souliers rouges

01/2017

Kinésithérapeute

Troubles Musculo-Squelettiques. Prise en charge et rééducation

07/2023

Cerveau et psychologie

Système immunitaire et dynamique du cerveau

09/2021

Science-fiction

La légende de Mygnopale Tomes 1 et 2

05/2020

Policiers

Juste parmi les hommes

09/2019