Un royaume dans la mer. L'archipel corso-sarde du XIIIe au XVe siècle

Extraits

Moyen Age classique (XIe au XI

Un royaume dans la mer. L'archipel corso-sarde du XIIIe au XVe siècle

04/2024

Bas Moyen Age (XIVe au XVe siè

Un royaume dans la mer. L'archipel corso-sarde du XIIIe au XVe siècle

04/2024

Histoire internationale

Le royaume du Kongo du XVIe au XVIIIe siècle

06/2013

Histoire internationale

Les royaumes wolof dans l'espace sénégambien. XIIIe-XVIIIe siècle

03/2013

Histoire internationale

Le royaume de Tunis au XVIIe siècle

04/2010

Sculpture

La sculpture allemande du XIe au XIIIe siècle

04/2022

Histoire internationale

L'Espagne du XVIe au XVIIIe siècle

02/2019

Histoire régionale

La vie dans les Pyrénées du XVIe au XVIIIe siècle

04/2021

Critique littéraire

Balades littéraires dans Paris du XVIIe au XXe siècle

04/2019

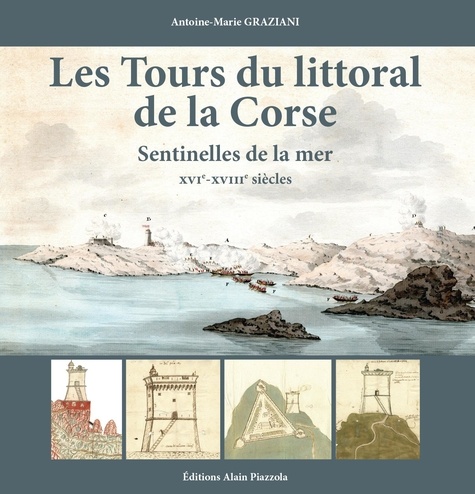

Sciences historiques

Les Tours du littoral de la Corse. Sentinelles de la mer, XVIe-XVIIIe siècle

09/2019

Sciences historiques

Regards croisés sur la Corse et Marseille. Cinq siècles de relations et d'échanges

10/2019

Ouvrages généraux

LA SORCELLERIE AU XVe ET AU XVIe SIÈCLE PARTICULIÈREMENT EN ALSACE

02/2023

Histoire régionale

L’Eglise de Corse en révolutions (XVIIe-XVIIIe siècles)

03/2021

Histoire internationale

Le monde musulman du XIe au XVe siècle

01/2019

Beaux arts

La peinture en Bourbonnais du XVIe au XVIIIe siècle

01/2019

Histoire internationale

Venise et la mer. XIIe-XVIIIe siècle

10/2006

Encyclopédies de poche

Le maniérisme. Une avant-garde au XVIe siècle

09/2004

Mobilier styles

Le Garde-Meuble de la Couronne. et ses intendants du XVIe au XVIIIe siècle

05/2022

Droit

L'adoption dans le droit savant du XIIe au XVIe siècle

07/1998

Histoire internationale

La Prudence au pouvoir. Florence, XIVe-XVe siècles

Italie

La Prudence au pouvoir. Florence, XIVe-XVe siècles

11/2022

Ouvrages généraux et thématiqu

Le pilori au Moyen Age dans l'espace français. XIIe-XVe siècle

01/2024

Histoire de France

La France industrielle aux XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles

07/1993

Droit

Le testament en droit canonique du XIIe au XVe siècle

12/2021

Esotérisme

La pensée maçonnique du XIVe au XXe siècle

11/1998

Histoire internationale

La chevalerie au XVe siècle

02/2020

Italie

Histoire de l'Italie du XVe au XVIIIe siècle. 2e édition

06/2022

Histoire de France

Brève histoire de l'Ancien Régime. Du XVe au XVIIIe siècle

05/2017

Beaux arts

Catalogue de livres anciens à figures, XVe, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles

01/2021

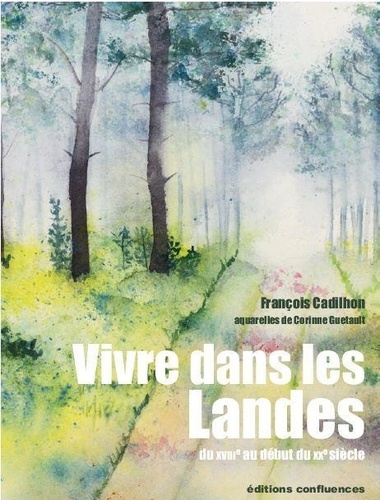

Histoire régionale

Vivre dans les Landes. Du XVIIIe au début du XXe siècle

05/2023