Un missionnaire botaniste martyr au Tibet. Jean-André Soulié (1858-1905)

Extraits

Religion

Un missionnaire botaniste martyr au Tibet. Jean-André Soulié (1858-1905)

08/2020

Religion

Jean le Vacher. Missionnaire, consul d'Alger, martyr

11/2011

Correspondance

Correspondance entre andré gide et jean malaquais - 1935-1950. 1935-1950

08/2023

Généralités

Le bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, prêtre, missionnaire et martyr

02/2021

Du XVIe au XIXe siècle

Missionnaire au Kiang-Si. Jean-Louis Clerc-Renaud (1866-1935)

04/2024

Histoire internationale

Les martyrs oubliés du Tibet. Chronique d'une rencontre manquée (1855-1940)

11/2012

Religion

Auguste Marceau. Le missionnaire des missionnaires

10/2019

Critique littéraire

André Gide, Jean Amrouche. Correspondance 1928-1950

11/2010

Poésie

Les Lazaréennes. Fables et chansons - Poésies sociales

07/2018

Histoire et Philosophiesophie

Maurice Caullery, 1868-1958, un biologiste au quotidien

07/1993

Histoire du protestantisme

François Coillard, missionnaire au Zambèze, 1882-1904

06/2022

Histoire internationale

François Coillard. Missionnaire au Zambèze, 1882-1904

06/2020

Etudes historiques

Un Cuirassier en Turquie 1854-1855. Correspondance

02/2023

Littérature étrangère

Correspondance. Tome 1 (1858-1885)

10/2009

Critique littéraire

Jean Sénac, poète et martyr

10/2013

Récits de voyage

L'exploration du Tibet. Missionnaires, espions et aventuriers au pays des neiges

09/2019

Thrillers

Traque au Tibet

03/2023

Droit

Le droit à la lumière de Bergson : mémoire et évolution

07/2013

Critique littéraire

Correspondance. 1854-1898

03/2019

Santé, diététique, beauté

La réception de l'acupuncture en France. Une biographie revisitée de George Soulié de Morant (1878-1955)

11/2012

Loisirs

Les champions du monde du jeu d'échecs. Tome 1, De Morphy à Alekhine

06/1985

Littérature française

Jean missionnaire des sables. Parallèles africaines

07/2013

Histoire et Philosophiesophie

Botaniste

04/2019

Poésie

POEMES 1858-1888, Dithyrambes pour Dionysos

05/1997

Vie des saints

Saint André Kim. Premier prêtre coréen et martyr

08/2021

Religion

Echec géopolitique et échec missionnaire ?. Les missionnaires catholiques allemands au Togoland (1892-1921)

06/2020

Littérature française

Miao, testament d'un printemps au Tibet

03/2014

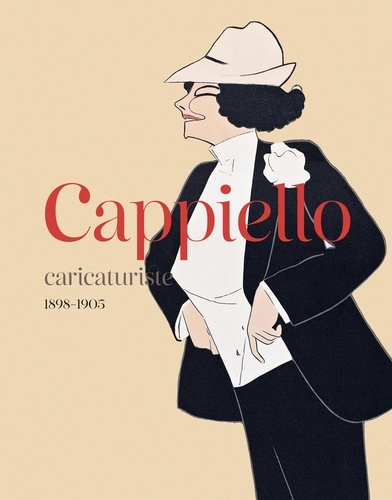

Dessin

Cappiello. Caricaturiste (1898-1905)

05/2024

Récits de voyage

De Zaïssansk au Tibet

03/2012

Critique littéraire

Egérie. Corerspondance 1853-1868

09/2004