Rire. Une anthropologie du rieur

Extraits

Philosophie

Rire. Une anthropologie du rieur

11/2018

Sciences historiques

Les éclats du rire. La culture des rieurs au XVIIIème siècle

10/2000

Ethnologie

Pour une anthropologie des images

10/2004

Ethnologie

Croquemort. Une anthropologie des émotions

10/2009

Essais

La cité. Une anthropologie photographique

04/2023

Beaux arts

Pour une anthropologie de l'espace

10/2006

Linguistique

Ensemble. Pour une anthropologie sémiotique du politique

09/2021

Science-fiction

Le cadavre rieur

09/2004

Lecture 6-9 ans

L'Arbre rieur

11/2019

Littérature française (poches)

L'enfant rieur

04/2014

Revues

Revue du crieur N° 18 : Dire la fragilité des mondes

03/2021

Cinéastes, réalisateurs

Rire est une fête

04/2024

Pensée positive

PTDR. Pour une Thérapie Du Rire

05/2021

Psychologie, psychanalyse

Anthropologie du foetus

05/2006

Sociologie

Anthropologie du travail

01/2021

Ethnologie et anthropologie

Des visages. Une anthropologie. Edition revue et actualisée. Une anthropologie. Edition revue et actualisée

11/2022

Religion

Eduquer, c'est-à-dire ? Anthropologie chrétienne et éducation

08/2019

Religion

L'hindouisme. Anthropologie d'une civilisation

04/2009

Philosophie du droit

Pour une anthropologie des savoirs juridiques

05/2022

Ethnologie et anthropologie

Dieu point zéro. Une anthropologie expérimentale

06/2021

Ethnologie

Sentir. Pour une anthropologie des odeurs

11/2004

Ethnologie

Pour une anthropologie des mondes contemporains

10/2010

Ethnologie

Les doigts coupés. Une anthropologie féministe

07/2018

Philosophie

RABELAIS. Une anthropologie humaniste des passions

10/1998

Ethnologie

Pour une anthropologie historique de la nature

02/2019

Sociologie

Eclats de voix. Une anthropologie des voix

09/2011

Sociologie

En roue libre. Une anthropologie sentimentale du vélo

10/2020

Ethnologie et anthropologie

Les formes du visible. Une anthropologie de la figuration

Ouvrages généraux

L'esprit de societé. Pour une anthropologie du sens

04/2022

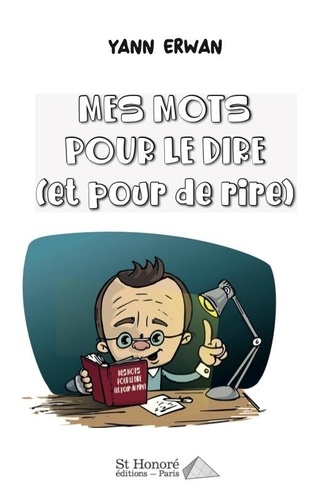

Humour

Mes mots pour le dire (et pour de rire)

12/2019