Les états offshore à l'épreuve du pétro-terrorisme. Enjeux géopolitiques des découvertes pétrolières et gazières et défis sécuritaires dans le golfe de Guinée

Extraits

Généralités

Les états offshore à l'épreuve du pétro-terrorisme. Enjeux géopolitiques des découvertes pétrolières et gazières et défis sécuritaires dans le golfe de Guinée

02/2022

Sciences politiques

Le golfe de Guinée, enjeux et place dans la géopolitique mondiale des Etats-Unis

02/2017

Sciences politiques

Les crises en Côte d'Ivoire. Enjeux économiques, géopolitiques et sécuritaires

11/2019

Sciences politiques

Géopolitique maritime du golfe de Guinée au XXIe siècle

12/2012

Sciences politiques

A l'épreuve du terrorisme. Les pouvoirs de l'Etat

02/2017

Géopolitique

Les enjeux démocratiques et sécuritaires des Pays du Sahel

06/2022

Développement durable-Ecologie

Mobilités et transports durables : des enjeux sécuritaires et de santé

05/2014

Géopolitique

Le Sahel, épicentre géopolitique. Des solutions endogènes face à l'enjeu sécuritaire

12/2023

Sciences politiques

Etats et Terrorismes en Afrique. Un ultime défi de maturité

09/2020

Sciences politiques

Géopolitique du pétrole

01/2006

Contes et nouvelles

Dada. Des pédagogies injustes du Golfe de Guinée

08/2021

Sciences politiques

Introduction à la géopolitique en 50 fiches. Défis, enjeux et conflits contemporains

04/2019

Géopolitique

Le Rubicon : Les défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest

03/2023

Sciences politiques

Etats, ONG et production des normes sécuraitaires dans les pays du Sud

02/2006

Littérature étrangère

Les défis de la démocratie en Guinée

05/2014

Histoire internationale

Tsahal à l'épreuve du terrorisme

02/2009

Droit international public

Les pipelines en droit internation et dans les relations internationales

04/2021

Histoire de France

Résister à la conquête française : pays du golfe de Guinée et océan Indien, XIXe siècle. Les résistances africaines des pays du golfe de Guinée et des territoires de l'océan Indien à la conquête française du XIXe siècle

05/2020

Histoire internationale

Abrégé géopolitique du Golfe

06/1997

Philosophie

Les défis de la recherche en Afrique. Perspectives et enjeux

06/2016

Géopolitique

3 minutes pour comprendre 50 défis et enjeux de la géopolitique de la France

02/2021

Littérature française

Les vicissitudes de l’État de droit à l’épreuve de la lutte contre le terrorisme au Sahel

04/2024

Littérature française

CONTRAT D'ÉTAT ET SÉCURITÉ DES INVESTISSEMENTS PÉTROLIERS

01/2023

Non classé

Mali - les defis du terrorisme en afrique

12/2023

Sciences historiques

La Marine nationale en Afrique depuis les indépendances. 50 ans de diplomatie navale dans le golfe de Guinée

10/2011

Sciences politiques

L'Olympisme. Bilan et enjeux géopolitiques

05/2004

Sciences politiques

L'Eurasie. Perspectives et enjeux géopolitiques

02/2012

Sports

Les enjeux du sport en Afrique. Dopage, hooliganisme... et terrorisme

09/2014

Géographie

Géographie et géopolitique des Etats-Unis

10/2012

Géopolitique

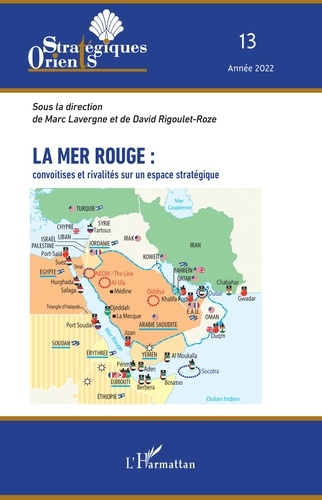

La mer Rouge : convoitises et rivalités sur un espace stratégique. 13

11/2022