Laure Quennouëlle-Corre, Hubert Bonin

Extraits

Archives, paléographie

Explorer les archives et écrire l'Histoire. Autour de Roger Nougaret

11/2022

Economie

La place financière de Paris au XXe siècle. Des ambitions contrariées

02/2015

Sociologie politique

Le déni de la dette. Une histoire française

04/2024

Economie

Les crises de la dette publique XVIIIe-XXIe siècle

12/2019

Economie

Une fiscalité de guerre ? Contraintes, innovations, résistances

08/2012

Histoire de France

Finances publiques en temps de guerre, 1914-1918. Déstabilisation et recomposition des pouvoirs

12/2016

Histoire de France

La mobilisation financière pendant la Grande Guerre. Le front financier, un troisième front

12/2015

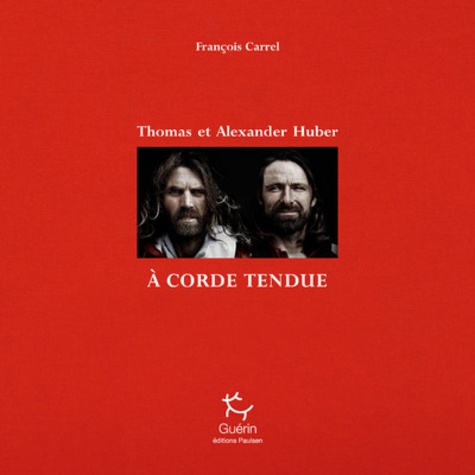

Montagne

A corde tendue. Thomas et Alexander Huber

05/2017

Critique littéraire

HUBERT JUIN

10/1978

Littérature française

Marie-Laure

10/2022

Réalistes, contemporains

Laure & Ada

01/2022

Sciences historiques

De l'océan Indien aux Antilles, Faure frères. Une dynastie de négociants et armateurs bordelais (1795-1930)

09/2015

Histoire de France

L'empire colonial français. De l'histoire aux héritages (XXe-XXIe siècles)

10/2018

Histoire d'entreprises

Histoire de la Société générale. Tome 3, 1914-1921. La Société générale dans la guerre et l'après-guerre

07/2023

Economie industrielle

Balguerie. L'esprit d'entreprise dans l'économie maritime

11/2023

Economie

La France en guerre économique (1914-1919)

01/2018

Gestion

Histoire de la Société générale. Tome 2, 1890-1914 Une grande banque française, 2 volumes

04/2019

Entre deux guerres

Les Bouilloux-Lafont. De la banque à l'Aéropostale (années 1910-années 1930)

04/2024

Histoire de France

Bordeaux et la Gironde dans la guerre économique en 1914-1919

09/2018

Politiques sociales

Les enjeux du social et du sociétal. Hommage à Robert Lafore

10/2023

Lecture 6-9 ans

Hubert Falabrak : L'impeccable toutou d'Hubert Falabrak

10/2019

Lecture 6-9 ans

Hubert Falabrak : L'impeccable rentrée d'Hubert Falabrak

08/2020

Lecture 6-9 ans

Hubert Falabrak : L'impeccable anniversaire d'Hubert Falabrak

03/2020

Littérature française

La belle Laure

11/2018

Romans historiques

Hubert et Suzie

07/2022

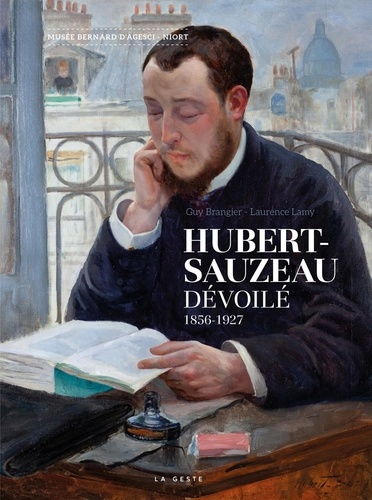

Monographies

HUBERT SAUZEAU DÉVOILÉ

03/2023

Divers

Hubert et Josua

05/2023

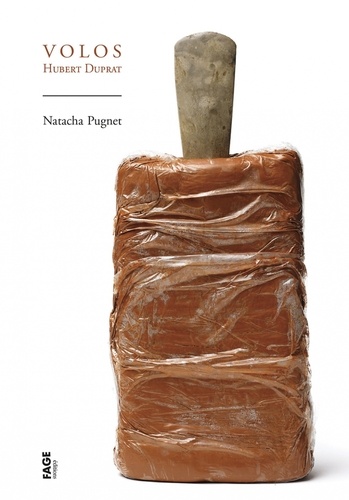

Beaux arts

Volos. Hubert Duprat

02/2019

Romance historique

Hubert et Astrid

10/2022

Poésie

Sonnets à Laure

03/2023