L'avenir social, cinq annees d'experience educative, 1906-1911

Extraits

Sociologie

L'avenir social, cinq annees d'experience educative, 1906-1911

12/2021

Droit

Le droit à la lumière de Bergson : mémoire et évolution

07/2013

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Correspondance

Correspondance. (1901-1919)

08/2021

Sports

Le Transsibérien 1900-1916

10/2004

BD tout public

Putain de guerre ! Tome 1 : 1914-1915-1916

11/2008

Littérature française

L'année dramatique, 1911-1912

03/2023

Pléiades

PROPOS. Tome 2, Choix de propos 1906-1914 - 1921-1936

01/1970

Poésie

Légende dantesque (1915-1916)

11/2010

Histoire de France

Justice militaire 1915-1916

01/2013

Beaux arts

Portfolio Paul Klee. 9 peintures

08/2020

Histoire internationale

Lettres à Sophie 1916-1918

09/2002

Religion

A nos morts ignorés. Les musiciens et la grande guerre XV

11/2015

Critique littéraire

Flirt sur cartes postales. 1901-1902

06/2020

Littérature française

Oeuvres complètes. Tome 7, 1901-1902

05/2022

Critique littéraire

Sur Arthur Rimbaud. Correspondance posthume (1901-1911)

10/2011

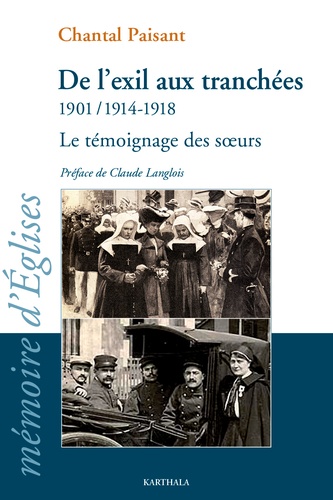

Religion

De l'exil aux tranchées 1901 / 1914-1918. Le témoignage des soeurs

07/2014

Philosophie

Cinq années de bibliographie érasmienne (1971-1975)

04/1997

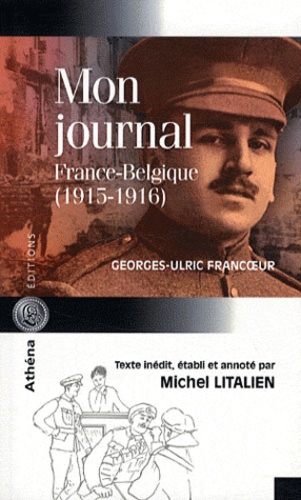

Histoire de France

Mon journal. France-Belgique (1915-1916)

04/2012

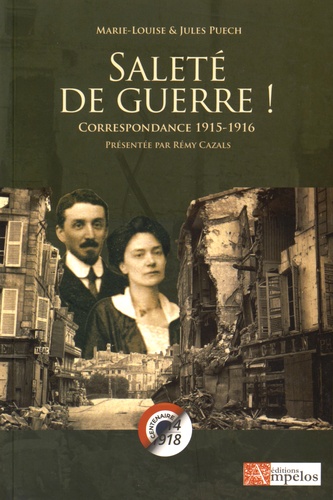

Histoire de France

Saleté de guerre ! Correspondance 1915-1916

10/2015

Psychologie, psychanalyse

CORRESPONDANCE AVEC SIGMUND FREUD 1912-1936 SUIVI DE JOURNAL D'UNE ANNEE 1912-1913

11/1970

Histoire internationale

Deux années en Ukraine 1917-1919

01/2018

Littérature française

Deux Années en Ukraine. (1917-1919)

10/2022

Ethnologie

Capitaine Emile Coquibus. Journaux d'Afrique (1901-1910)

09/2015

Pédagogie

Enfants conférenciers. Une expérience éducative, artistique, culturelle

02/2021

Histoire de France

1916. L'enfer

10/2014

Critique littéraire

Correspondance croisée, 1890-1917. Tome 3 : 1906-1912

06/2015

Critique littéraire

Correspondance (1904-1914). Tome 2, Juin 1907-Juillet 1914

01/1991

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 11, 1911-1912

06/2009

Critique littéraire

Cahiers 1894-1914. Tome 10, 1910-1911

06/2006