Correspondance. 1890-1942

Extraits

Critique littéraire

Correspondance. 1890-1942

02/2009

Critique littéraire

Correspondance (1890-1943)

11/2019

Critique littéraire

Correspondance (1912-1942)

11/2014

Ethnologie

Correspondance (1942-1982)

05/2018

Beaux arts

Correspondance (1893-1912)

05/2013

Critique littéraire

Correspondance 1892-1945

10/2006

Critique littéraire

Correspondance croisée 1890-1917. Tome 1, 1890-1898

01/2015

Critique littéraire

Correspondance. 1902-1924

10/1965

Correspondance

Correspondance 1941-1944

12/2022

Critique littéraire

Correspondance 1945-1972

04/2007

Littérature étrangère

Correspondance. Tome 3 (1894-1912)

10/2012

Littérature française

Correspondance. Tome 3, 1842-1850

10/2017

Critique littéraire

Correspondance avec sa mère. 1880-1895

10/1988

Beaux arts

Neufchatel en Bray, tome 2, ville occupée 1941 1942 1943 début 1944. Tome II Éphéméride 1941-1942-1943-début 1944

05/2011

Critique littéraire

Correspondance croisée 1890-1917. Tome II, 1899-1905

03/2015

Correspondance

L'Amour inquiet. Correspondance (1912-1942)

10/2022

Critique littéraire

Correspondance 1890 - 1913

04/2012

Psychologie, psychanalyse

CORRESPONDANCE. Tome 2, 1941-1949

09/1993

Histoire de France

Ecrire, c’est résister. Correspondance (1894-1899)

11/2019

Critique littéraire

Correspondance croisée, 1890-1917. Tome 3 : 1906-1912

06/2015

Poésie

L'Omelette rouge

05/2011

Critique littéraire

L'ombre portée. Correspondance 1932-1945

12/2010

Philosophie

Théologie et utopie. Correspondance 1932-1940

01/2011

Correspondance

Correspondance. Lettres Paroles Esquisses, 1912-1924

05/2021

Critique littéraire

Correspondance 1942-1976

10/2002

Critique littéraire

Correspondance 1927-1942

01/2014

Critique littéraire

Correspondance . 1942-1975

10/2004

Correspondance

Correspondance (1891-1944). Des salons et des lettres

04/2023

Vie chrétienne

Lettres japonaises, 1890-1893

02/2023

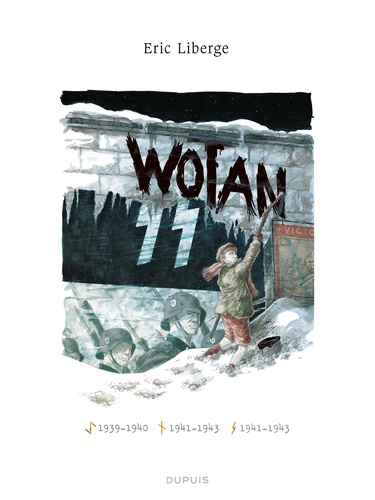

BD tout public

Wotan Intégrale : Tome 1, 2 et 3 : 1939-1940 ; 1941-1943 ; 1943-1945

04/2014