L'esthétique de la réaction. Tradition, foi, identité et l'art français (1900-1914)

Extraits

Sports

Rencontres de l'Equitation de tradition française. Actes des colloques 2014 et 2015

09/2016

Sciences historiques

Scruter la loi de 1905. La République française et la Religion

03/2010

Esotérisme

Le chaudron de la sorcière. L'art, les traditions et la magie des récipients rituels

10/2019

Notions

L'illusion de l'entendement. Tradition et modernité

06/2022

Beaux arts

L'art à l'état gazeux. Essai sur le triomphe de l'esthétique

02/2003

Beaux arts

L'art français. Tome 5, Le XIXe siècle 1819-1905

11/2006

Psychologie, psychanalyse

Adolescence et crise. La quête de l'identité

04/2011

Histoire de France

Oeuvres. Tome 10, Laïcité et unité (1904-1905)

12/2015

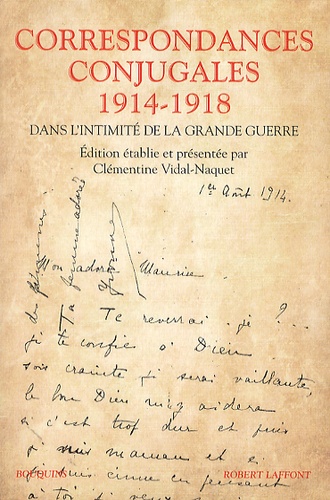

Histoire de France

Correspondances conjugales 1914-1918. Dans l'intimité de la Grande Guerre

10/2014

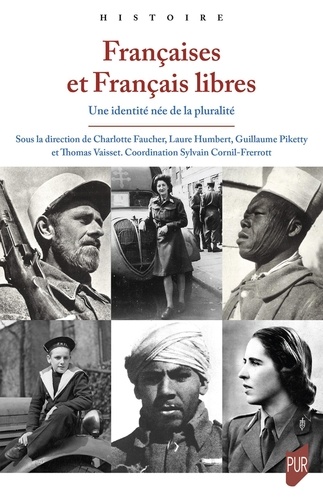

Ouvrages généraux

Françaises et Français libres. Une identité née de la pluralité

06/2024

Philosophie du droit

Identité, peuple et emploi en Polynésie française

12/2023

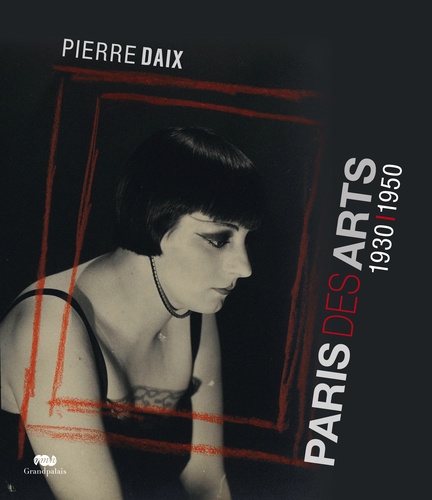

Beaux arts

Paris des arts 1930-1950

05/2011

Notions

Au-delà de soi. Identité et représentation

10/2021

Droit

La légistique. Technique de conception et de rédaction des lois et des actes administratifs : une tradition de gouvernance normative

12/2018

Histoire de l'art

Henry van de Velde et le Bauhaus. Art, industrie et pédagogie

05/2024

Histoire internationale

De l'exotisme à la modernité. Un siècle de voyage français en Hongrie (1818-1910)

10/2018

Esthétique

« L'art, c'est bien fini ». Essai sur l'hyper-esthétique et les atmosphères

09/2021

Histoire régionale

La Bretagne calomniée. Une tradition française

05/2023

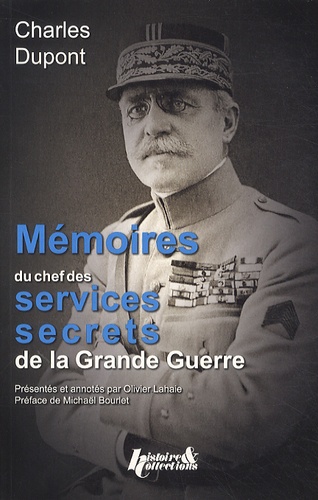

Histoire de France

Mémoires du chef des services secrets de la Grande Guerre

09/2014

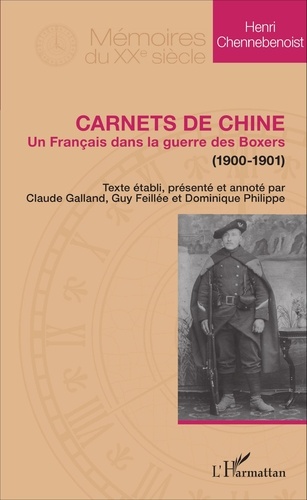

Histoire internationale

Carnets de Chine. Un Français dans la guerre des Boxers (1900-1901)

05/2016

Histoire de France

Les Frères Rattaire. L'affaire des oubliés de 1914-1918

11/2012

Sociologie

Les années 1950 entre tradition et modernisme

07/2017

Histoire de France

Première Guerre mondiale (centenaire 1914-2014). Les soldats portugais des tranchées de Flandre et la main-d'oeuvre portugaise à la demande de l'Etat français

01/2014

Beaux arts

La lumière dans les arts européens. 1800-1900

09/2011

Beaux arts

La peinture efficace. Une histoire de l'abstraction aux Etats-Unis (1910-1960)

10/2001

Entre deux guerres

Les Bouilloux-Lafont. De la banque à l'Aéropostale (années 1910-années 1930)

04/2024

Critique littéraire

Correspondance avec Tristan Tzara et Francis Picabia. 1919-1924

12/2017

Economie

La France en guerre économique (1914-1919)

01/2018

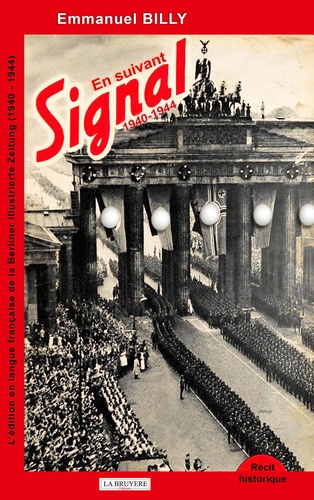

Histoire de France

En suivant Signal. L'édition en langue française de la Berliner Illustrierte Zeitung (1940-1944)

06/2019

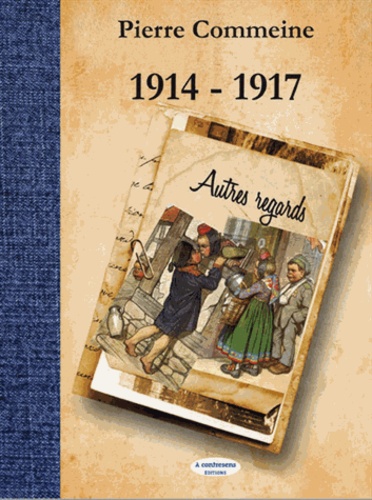

Histoire de France

1914 - 1917 Autres regards

06/2014