napoléon

Extraits

Géopolitique

Carnet de guerre. 2021, une année d'incertitudes

03/2022

Sciences politiques

Coffre-fort et mafia. La Corse, un nouveau canton suisse?

12/2023

Littérature française

Végâneries

11/2020

Histoire de France

Les Provinces illyriennes. Cinq études

06/2010

Beaux arts

Salvador Dali. L'oeuvre peint 1904-1989

12/2019

Histoire internationale

La Waffen SS

01/2019

Histoire internationale

Le péché du pape contre l'Afrique. Jésus-Christ outragé, l'Afrique courroucée

11/2019

Histoire régionale

La route Hannibal. A travers la Gaule allobrige et les Alpes du col des Panissars au col d'Agnel

02/2021

Littérature étrangère

L'Empereur aux mille conquêtes

05/2014

Critique littéraire

Valeurs et autres écrits historiques, politiques et critiques, 1923-1948. Volume 2

02/2002

Cinéastes, réalisateurs

Correspondance 1918-1955

06/2021

Histoire des idées politiques

Joseph Fouché. Portrait d’un homme politique

10/2021

Histoire de France

Journal de Cléry

09/2020

Histoire de l'art

Le trésor de Notre-Dame de Paris. Des origines à Viollet-le-Duc

10/2023

Sciences de la terre et de la

Bois de marine. Les bateaux naissent en forêt, 3e édition revue et augmentée

12/2014

Littérature française

AME SENSIBLE

03/1959

Histoire de France

La duchesse de Dino. Princesse de Courlande, Egérie de Talleyrand (1793-1862)

05/2002

Pléiades

Oeuvres romanesques complètes. Tome 2, La sainte Russie ; Les beaux quartiers ; Un roman commence sous vos yeux les voyageurs de l'impériale ; Servitude et grandeur des Français ; Les contes de quarante années

06/2000

Pléiades

Oeuvres romanesques complètes. Tome 3, Aurélien ; Les Communistes ; Il y avait eu de grands signes dans le ciel

03/2003

Pléiades

Oeuvres romanesques complètes. Tome 1, Anicet ou Le panorama ; Les aventures de Télémaque ; Le libertinage ; La défense de l'infini ; Les cloches de Bâle

05/1997

Sciences historiques

Histoire de la marine française. Des origines à nos jours

11/1977

Romans historiques

Pepita, la femme du traître

03/2019

Histoire internationale

Histoire des peuples de langue anglaise. Tome 4, Les grandes démocraties

12/2017

Littérature française

Princesse Vieille Reine

08/2015

Histoire de France

Le maréchal Grouchy (1766-1847). La malédiction de Waterloo

04/2015

Sciences historiques

Retrouver ses ancêtres corses

01/2016

France

La France à moto. 50 itinéraires de rêve

10/2022

Monographies

Sir Thomas Lawrence. Le génie du portrait anglais

12/2022

Histoire de l'art

Horace Vernet. (1789-1863)

12/2023

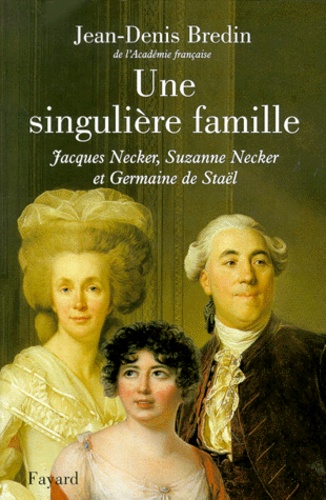

Histoire de France

UNE SINGULIERE FAMILLE. Jacques Necker, Suzanne Necker et Germaine de Staël

04/1999