Le duc d'Aumale et Chantilly. Photographie du XIXe siècle

Extraits

Allemagne

De la Prusse à l'Afrique. Le colonialisme allemand, XIXe-XXIe siècle

01/2022

Sciences politiques

Un pouvoir invisible. Les mafias et la société démocratique (XIXe-XXIe siècle)

10/2012

Suisse

Histoire sociale et genrée de l'éducation physique en Suisse romande (milieu du XIXe siècle-début du XXe siècle)

12/2021

Critique

Ecritures et discours "populaires" (XIXe-XXe siècles). Nouveaux regards

11/2023

Religion

Hommes et femmes en mission (XIXe-XXe siècle). Entre partage et confrontation

07/2018

Allemagne

Pour le profit du commun marchand. La genèse de la Hanse, XIIe siècle - milieu du XIVe siècle

10/2022

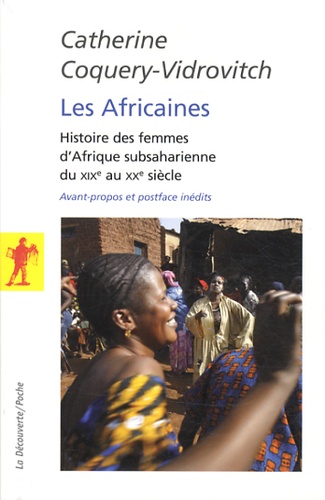

Sciences historiques

Les Africaines. Histoire des femmes d'Afrique subsaharienne du XIXe au XXe siècle

01/2013

Petits classiques parascolaire

Le Rouge et le Noir. Chronique du XIXe siècle

05/2019

Histoire internationale

Histoire des Internationales. Europe, XIXe-XXe siècles

05/2017

Religion

Expériences croisées. Juifs de France et d'Allemagne aux XIXe et XXe siècles

04/2010

Généralités médicales

Histoire de l'eugénisme en France. Les médecins et la procréation (XIXe-XXe siècle)

09/1995

Religion

Anthropologie et missiologie XIXe-XXe siècles. Entre connivence et rivalité

08/2004

Littérature française

Portraits du XIXe siècle. Historiens et critiques

09/2017

Romans historiques

Le secret de Chantilly

07/2021

Critique littéraire

La responsabilité de l'écrivain. Liitérature, droit et morale en France (XIXe-XXIe siècle)

03/2011

Critique littéraire

La figure du poète-médecin. XXe-XXIe siècles

06/2018

Histoire militaire

La guerre de près et de loin, XXe-XXIe siècles

03/2023

Sciences historiques

Apprentissage et formations techniques et professionnelles de filles et de garcons, XIXe-XXe siècle

10/2005

Sciences politiques

Massacres de masse et génocides. Du XXe au XXIe siècle - Témoignage d'une humanitaire

03/2019

Cirque

Contorsion. Histoire de la souplesse extrême en Occident, XIXe-XXIe siècles

12/2021

Photographie

Alix, un siècle de photographie pyrénéenne

06/2019

Critique littéraire

Littérature française du XIXe siècle

05/1993

Histoire des idées politiques

Histoire politique du XIXe siècle

10/2021

Ouvrages généraux

Paris, capitale du XIXe siècle

Histoire régionale

Paris, capitale du XIXe siècle

03/2024

Biographies

Le teinturier au XIXe siècle

03/2023

Sciences historiques

Les courants historiques en France. XIXe-XXe siècle, Edition revue et augmentée

09/2007

Sciences historiques

Histoire de la ville de Saint-Nazaire. Tome 3, Du début du du XIXe siècle au début du XXe siècle

06/2018

Ethnologie et anthropologie

Naturaliser la montagne ?. Le Club Carpatique Transylvain, XIXe - XXIe siècles

10/2022

Construction européenne

Penser les frontières de l'Europe du XIXe au XXIe siècle. Elargissement et union: approches historiques

09/2004