Femme et folie sous l'Ancien régime

Extraits

Droit

L'arrestographie flamande. Jurisprudence et littérature juridique à la fin de lAncien Régime (1668-1789)

02/2018

Sciences historiques

L'enseignement de l'histoire de France de l'Ancien Régime à nos jours

02/2003

Histoire internationale

Réseaux, familles et pouvoirs dans le monde ibérique à la fin de l'Ancien Régime

06/1998

Romans historiques

Mémoire d'un gentilhomme des dernières années de l'Ancien Régime, 1785 et 1786. Bérénice

06/2019

Réussite personnelle

Vivre en femme libre. L'assertivité et vous (Et les hommes aussi...)

06/2022

Littérature japonaise

Dites-nous comment survivre à notre folie

01/1982

Histoire de France

Lexique historique de la France d'Ancien Régime. 3e édition

03/2012

Histoire internationale

Nous sommes le soleil. Femmes sous la dictature (Argentine 1976-1983)

11/2019

Livres-jeux

Jeux et défis en folie !

06/2023

Livres-jeux

Jeux et labyrinthes en folie !

06/2023

Coloriage, gommettes et autoco

Kawaii simple et mignon. Livre de coloriage

12/2021

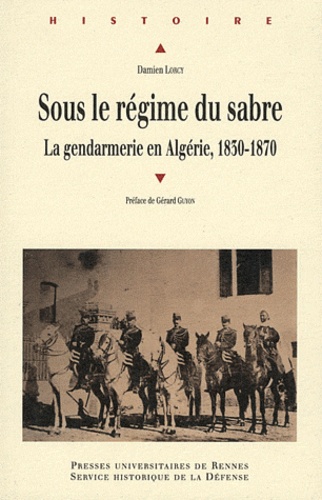

Histoire internationale

Sous le régime du sabre. Le gendarmerie en Algérie, 1830-1870

10/2011

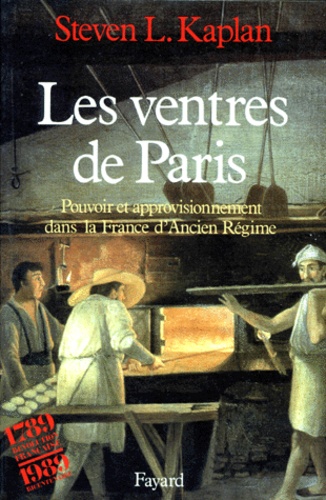

Sciences historiques

Les Ventres de Paris. Pouvoir et approvisionnement dans la France d'Ancien Régime

01/1988

Critique littéraire

Les aveux du roman. Le dix-neuvième siècle entre Ancien Régime et Révolution

09/2001

Policiers

Bien sous tous rapports

01/2021

Policiers

Bien sous tous rapports

02/2005

Thrillers

Bien sous tous rapports

06/2023

Thrillers

Bien sous tous rapports

Régionalisme

Les écoles élémentaires en Savoie. De l'Ancien Régime à la Première Guerre mondiale

01/2012

Droit

Les structures du barreau et du notariat en Europe de l'Ancien régime à nos jours. Études

09/1996

Critique littéraire

L'Europe, l'Afrique et la folie

11/1993

Extraterrestres

Ovnis et nucléaire. Sommes-nous sous surveillance ?

06/2021

Religion

L'Orient ancien et nous. L'écriture, la raison, les dieux

02/1997

Théâtre - Pièces

Folie

06/2022

Littérature étrangère

Folie

01/2012

Du XVIe au XIXe siècle

Chapitres et société en Révolution. Les chanoines en France de l'Ancien Régime à la monarchie de Juillet

03/2023

Droit

Les grandes figures de la décentralisation. De l'Ancien Régime à nos jours

04/2019

Romans historiques

Quatre femmes et un couvent sous Louis XIII

03/2017

Littérature étrangère

Irène et sa folie

04/1980

Psychologie, psychanalyse

Passion, solitude et folie

05/1985