Cornique

Extraits

Littérature néerlandaise

Je vais vivre

05/2023

Religion

La tragédie de l'islam moderne

03/2011

Critique littéraire

Le parchemin des cieux. Essai sur le Moyen Age du langage

04/2012

Religion

Au commencement était le Coran

02/2018

Littérature française

Kalidou. Les tribulations d'un jeune Foutanké

04/2017

Histoire de la chimie et de la

Abdus Salam. Une oeuvre entre science et islam

05/2021

Histoire des religions

Le philosophe et son guide. Mullâ Sadrâ et la religion philosophique

05/2021

Religion

L'EVANGILE ARABE SELON SAINT LUC. TEXTE DU VIIIE SIECLE, COPIE EN 897

11/2012

Epistémologie

Epistemologiser. 11

10/2022

Coran

Les commentaires ésotériques du Coran. D'après Abd al-Razzâq al-Qâshânî, 3e édition revue et augmentée

04/2024

Islam

Le Coran des islamistes

09/2021

Littérature étrangère

Kalahaldi. La patte de charognard

01/2014

Religion

Le Nom de Dieu. Mémoire et invocation dans l'islam

06/2014

Poches Littérature internation

Chronique indiscrète des mandarins. Tome 2

09/1986

Littérature française

Chronique du temps de l'innocence

09/1996

Poches Littérature internation

Chroniques indiscrètes des mandarins. Tome 1

09/1986

Sciences historiques

Annales des Sept Vallées du Labédaa. Tome 1, Des origines à 1300

09/2019

Religion

Eveil du coeur. Les secrets dévoilés des perles et des joyaux

02/2019

Religion

Jésus vu par un musulman

06/1996

Religion

Elhadj Mahmoudou Bâ Fondateur d'Al-Falah. Marabout et combattant contre l'ignorance et l'analphabétisme

03/2020

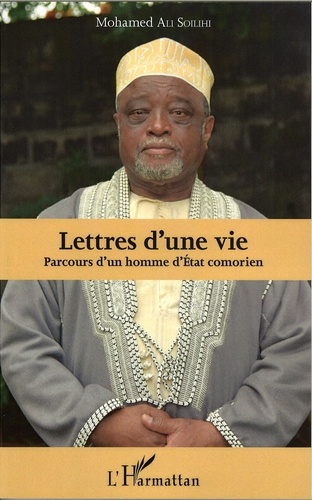

Histoire internationale

Lettres d'une vie. Parcours d'un homme d'Etat comorien

02/2016

Littérature arabe

Parias

02/2021

Religion

La reconstruction de la pensée religieuse en Islam

01/2020

Islam

Touche pas à la femme

02/2023

Histoire internationale

Poids et mesures de l'Egypte musulmane. Poids et estampilles en verre de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg - Umayyades, Abbassides, Tulunides et divers indéterminés

12/2019

Religion

De la faute et du salut dans l'histoire des monothéismes

10/2010

Religion

Les égarés. Le wahhabisme est-il un contre Islam ? 4e édition

09/2013

Philosophie

Le parjure et le pardon. Volume 2, Séminaire (1998-1999)

11/2020

Ethnologie

Ces autres comme nous-mêmes. Carnet de route

02/2017

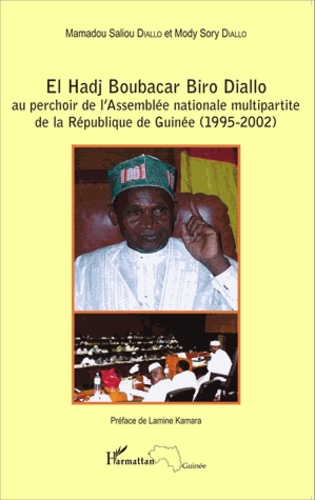

Histoire internationale

El Hadj Boubacar Biro Diallo au perchoir de l'Assemblée nationale multipartite de la République de Guinée (1995-2002)

04/2015