XIXe si%C3%A8cle

Extraits

Critique Théâtre

Shakespeare et la musique en france (xixe-xxie siecles)

01/2022

Histoire littéraire

Histoire des orientalistes de l'Europe, XIIe-XIXe siècle

03/2023

Terreur

Si ça saigne

05/2022

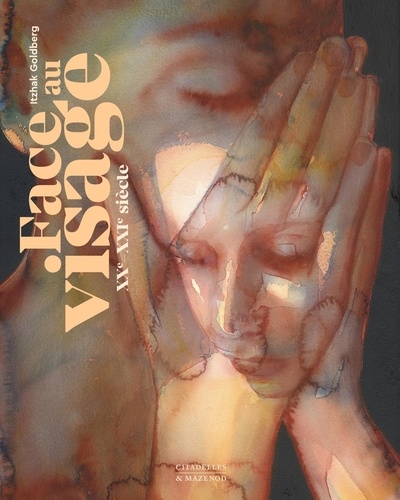

Monographies

Face au visage. XXe - XXIe siècle

10/2023

Non classé

Probabilités et statistiques - Ce que j'en ai compris, si ça peut aider…

12/2019

Critique littéraire

Genèses des études théâtrales en France. XIXe-XXe siècles

06/2019

Sciences historiques

Le sport et la guerre, XIXe et XXe siècles

01/2013

Critique

Ecritures et discours "populaires" (XIXe-XXe siècles). Nouveaux regards

11/2023

Sciences historiques

Etre aveugle en Lorraine aux XIXe et XXe siècles

07/2012

Histoire internationale

Figures de l'histoire du Cameroun. XIXe-XXe siècle

05/2012

Sciences historiques

Les villes portuaires maritimes en France. XIXe-XXe siècle

09/2015

Dictionnaires et ouvrages géné

Ecologie et géographie - Une histoire tumultueuse XIXe XXe siècle

10/2022

Histoire de l'art

Le peintre graveur illustré, XIXe-XXe siècles. Tome 24

03/2023

Criminologie et sicence pénite

Routines punitives. Les sanctions du quotidien XIXe-XXe siècle

10/2023

Critique littéraire

Faire littérature. Usages et pratiques du littéraire (XIXe-XXIe siècles)

08/2019

Ethnologie et anthropologie

Naturaliser la montagne ?. Le Club Carpatique Transylvain, XIXe - XXIe siècles

10/2022

Sociologie

Le maintien à domicile. Une histoire transversale (XIXe-XXIe s.)

04/2021

Histoire des techniques

Les Mondes de l'ingénieur en Inde (XIXe-XXIe siècle)

04/2022

Musées français

Peintures italiennes du XIVe au XIXe siècle. Musée Jacquemart-André

09/2023

Décoration

Paris. Figures de mode : XIVe-XXIe siècle, ce que disent nos vêtements

09/2019

12 ans et +

Ce si joli trouble

05/2014

Romans, témoignages & Co

Si ça s'apprend

06/2023

Généralités médicales

Si Hippocrate voyait ça !

02/2003

Autres éditeurs (A à E)

Et si ça existait ?

03/2022

Sciences historiques

Electriciens et gaziers en France. Une histoire sociale, XIXe-XXIe siècles

10/2018

Sciences historiques

Royal Périgord. Sur les pas des têtes couronnées (XIXe-XXIe siècles)

07/2018

Histoire de France

Le prix du travail. France et espaces coloniaux, XIXe-XXIe siècle

06/2019

Gestion de patrimoine

Patrimoine et patrimonialisation. Les inventions du capital historique (XIXe-XXIe siècles)

07/2021

Droit pénal

La paix des ménages. Histoire des violences conjugales, XIXe-XXIe siècle

12/2023

Economie

Le développement économique du Burundi et ses acteurs. XIXe-XXIe siècle

01/2013