L'architecture en Europe. Du Moyen Age au XXe siècle

Extraits

Ouvrages généraux

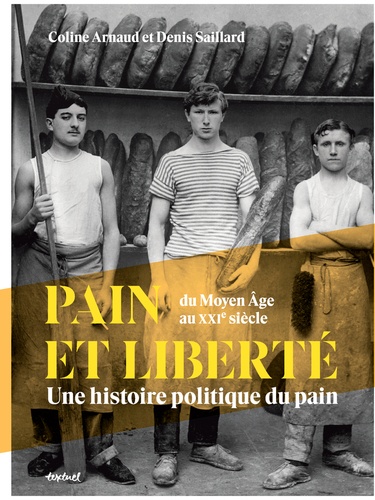

Pain et liberté, du Moyen-Age au XXIe siècle. Une histoire politique du pain

11/2023

Etudes de lettres

Agrégation de Lettres. Tout le programme du Moyen Age au XXe siècle en un volume, Edition 2022

08/2021

Critique littéraire

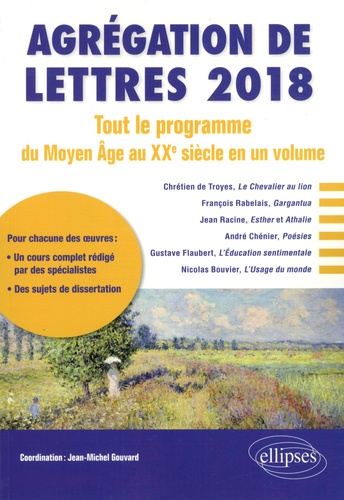

Agrégation de lettres. Tout ke programme du Moyen Age au XXe siècle en un volume, Edition 2018

07/2017

Monographies

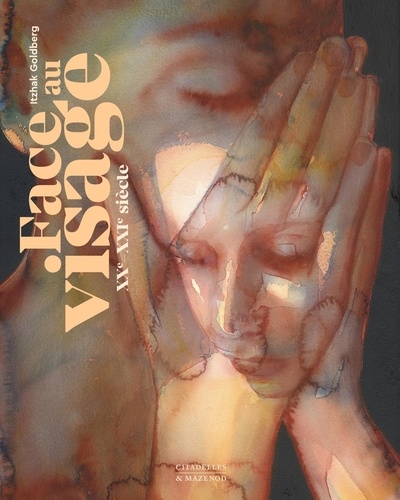

Face au visage. XXe - XXIe siècle

10/2023

Religion

Les réveils missionnaires en France du Moyen-Age à nos jours (XIIe-XXe siècles)

01/1984

Sciences historiques

Mondes en guerre. Tome 2, L'Age classique (XVe-XIXe siècle)

10/2019

Sciences historiques

Hésingue aux XIXe et XXe siècles

04/2019

Histoire de France

Archives de l'Occident. Tome 1, Le Moyen Age (Ve-XVe siècle)

11/1992

Histoire régionale

Royan et la mer. De la fin du Moyen Age au début du XIXe siècle

03/2021

Sciences historiques

Histoire rurale de l'Europe. XVIe-XXe siècle

06/2019

Critique littéraire

L'"Orphée" de Boèce au Moyen Age. Traductions française et commentaires (XIIe-XVe siècles)

01/2000

Ouvrages généraux

L'Europe avant l'Etat. Tribus, clans et voisinage en Europe, de l'Antiquité au XXe siècle

07/2022

Histoire de France

La reine au Moyen Age Le pouvoir au féminin, XIVe-XVe siècle, France

02/2014

Sciences historiques

L'Europe et les géographes arabes du Moyen Age (IXe-XVe siècle). "La grande terre" et ses peuples. Conceptualisation d'un espace ethnique et politique

03/2018

Histoire de l'art

Le motif éphémère : ornement photographique et architecture au XXe siècle

05/2021

Sciences historiques

Denis de Rougemont. Les intellectuels et l'Europe au XXe siècle

02/2015

Architecture

L'architecture du XXe siècle. Patrimoine culturel et matière à projet

01/2023

Sociologie

Existences précaires. Etudes de cas : XIXe, XXe, XXIe siècles

04/2019

Histoire internationale

Le Moyen-Orient par les textes. XIXe-XXIe siècle

06/2011

Histoire internationale

La délinquance matrimoniale. Couples en conflit et justice en Aragon au Moyen Age (XVe-XVIe siècle)

04/2011

Pléiades

Anthologie de la poésie française Coffret en 2 volumes : Tome 1, Moyen Age, XVIe et XVIIe siècle ; Tome 2, XVIIIe, XIXe et XXe siècle

05/2000

Philosophie

Histoire du scepticisme. De la fin du Moyen Age à l'aube du XIXe siècle

10/2019

Sciences historiques

Histoire de l'Europe urbaine. Tome 5, La ville coloniale (XVe-XXe siècle)

04/2012

Histoire des religions

Martyr et martyre. Dans la chrétienté de l'Europe occidentale, du Moyen Age jusqu'au début du XVIIe siècle

02/2021

Sciences historiques

Le soldat. XXe-XXIe siècle

01/2018

Histoire internationale

Histoire de l'Europe libérale. Libéraux et libéralisme en Europe au XVIIIe-XXIe siècle

07/2016

Petits classiques parascolaire

Les Grands Textes du Moyen Age eu du XVIe siècle

06/2005

Histoire littéraire

Femmes, mysticisme et prophétisme en Europe du Moyen Age à l'époque moderne

06/2021

Sciences historiques

PME et grandes entreprises en Europe du Nord-Ouest XIXe-XXe siècle. Activités, stratégies, performances

03/2012

Critique littéraire

Les amours entre frère et soeur. L'inceste adelphique du Moyen Age au début du XIXe siècle

06/2020