Atlas de Rome et des Barbares. La fin de l'Empire Romain en Occident (IIIe-VIe siècle), 2e édition

Extraits

Chine

Un siècle chinois - De la fin de l'empire à la Chine contemporaine

04/2022

Romans historiques

La Chute de l'Empire romain

03/2014

Littérature française

Agnès de France ou Le XIIe siècle, roman historique. 2e édition

02/2023

Beaux arts

Le culte des images avant l'iconoclasme (IVe-VIIe siècles)

12/2019

Empire

L'Empire romain. Histoire et modèles. Scripta varia III

03/2022

Islam

Nouvelle histoire de l'islam. VIIe-XXIe siècle

05/2022

Histoire ancienne

Rome, la fin d'un Empire. De Caracalla à Théodoric 212-fin du Ve siècle

Empire

Rome, la fin d'un Empire. De Caracalla à Théodoric (212-fin du Ve siècle)

04/2024

Critique littéraire

François Augiéras, un barbare en Occident

01/2006

Critique littéraire

Escanor. Roman arthurien en vers de la fin du XIIIe siècles. Tomes 1 et 2. Pack en 2 volumes

01/1994

Art de l'Asie du sud-est

Fresques de Koguryo. Splendeurs de l'art funéraire coréen (IVe - VIIe siècle)

12/2021

Histoire de France

Les décolonisations au XXe siècle. La fin des empires européens et japonais

07/2012

Généralités

L'Occident au regret de Jérusalem (1187-fin du XIVe siècle)

04/2021

Rome

Atlas historique de Rome. IXe siècle avant J.-C. - XXIe siècle, 2e édition

05/2021

Histoire de France

Des chrétiens contre les croisades XIIe-XIIIe siècle

01/2013

Islam

Révolutions islamiques. Emergence de l'Islam en Méditerranée (VIIe-Xe siècle)

04/2021

Fleurs sauvages

Atlas des plantes de mauvaise vie

04/2023

Histoire de France

Royauté et idéologie au Moyen Age. Bas-Empire, monde franc, France (IVe-XIIe siècle), 2e édition

05/2012

Géographie humaine

Atlas des immigrations en France. 2e édition

11/2021

Histoire internationale

L'invention d'une capitale : Tlemcen (VIIe-XIIIe/IXe-XVe siècle)

01/2020

Critique littéraire

Aiol. Chanson de geste (XIIe-XIIIe siècles)

08/2019

Beaux arts

Rome. La fin de l'art antique. L'art de l'Empire romain de Septime Sévère à Théodose Ier

10/2010

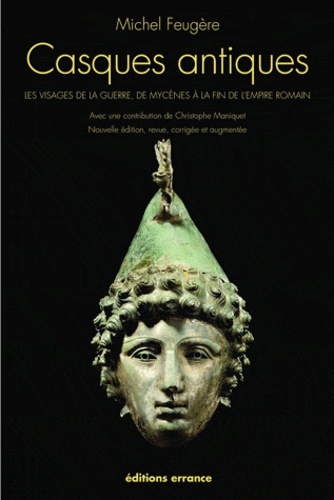

Histoire ancienne

Casques antiques. Les visages de la guerre, de Mycènes à la fin de l'empire romain

04/2011

Littérature française

Une vie de Gérard en occident

01/2017

Histoire ancienne

HISTOIRE GENERALE DE L'EMPIRE ROMAIN. Tome 2, La crise de l'Empire (des derniers Antonins à Dioclétien)

10/1978

Religion

Epître de la vie. Guide des coutumes traditionnelles juives en situation de maladie, fin de vie et de deuil, Edition revue et augmentée

01/2018

Empire

La Mémoire numismatique de l’Empire romain

02/2022

Développement durable-Ecologie

Fin de l'Occident, naissance du monde

01/2013

Critique littéraire

Doon de la Roche. Chanson de geste de la fin du XIIe siècle

12/2011

Religion

Martyres pacis. La sainteté en Gaule à la fin de l'Antiquité et au début du Moyen Age (IVe-VIe siècles)

01/2019