petent

Extraits

Biographies

Victor Hugo

11/2021

Sciences politiques

La gauche française et l'Afrique subsaharienne. Colonisation, décolonisation, coopération (XIXe-XXe siècles)

04/2014

Actualité et médias

Menaces sur Obama. LAmérique conservatrice à la conquête de la Maison Blanche

10/2012

Développement durable-Ecologie

Histoire humaine et comparée du climat. Tome 2, Disettes et révolutions (1740-1860)

09/2006

Actualité et médias

La mort de l'information

10/2007

Fantasy

Le port des mondes Tome 1 : Les perles de gemmes

05/2021

témoignages personnels

L'enfant d'Izieu

03/2024

Epistémologie

La vie entre éthique et science

12/2021

Sciences politiques

A la septième fois, les murailles tombèrent

10/2023

Critique littéraire

Le "Je" des lettres

12/2021

Diététiques

Je fais la paix avec mon poids

01/2023

Histoire internationale

Les Juifs dans le Reich hitlérien. Tome 2, Du nouvel avant-guerre au culte de la Shoah (1938-...)

10/2015

Poésie

Bestiaire

10/2023

Poésie

Seul en son bois, dressé noir. Suivi de A travers nous qui s'ébroue et de Et du temps jusqu'aux épaules

06/2022

Techniques artistiques

Le petit designer : manuel pour concevoir des livres tactiles illustrés

12/2018

Histoire de France

LA GRANDE HISTOIRE DES FRANCAIS SOUS L'OCCUPATION. Tome 6, L'impitoyable guerre civile, décembre 1942-décembre 1943

11/1983

Sociologie

Dire les guerres. Performance & Création

09/2019

Histoire internationale

Rwanda, 1994-2014. Histoire, mémoires et récits

10/2017

Littérature étrangère

Ils ne savent pas ce qu'ils font

01/2017

Psychologie de la santé

La pandémie de la Covid-19. Comment concevoir et soigner avec les incertitudes ?

04/2021

Ecrits sur l'art

Profane N° 17, automne-hiver 2023 : Avis aux amateurs

05/2023

Droit fiscal

Fonds de dotation : un outil au service de l'intérêt général. Ressources et financements

03/2024

Ethnologie et anthropologie

Au fait Décembre 2022-janvier 2023 : Le Lien. Ne coupez pas

11/2022

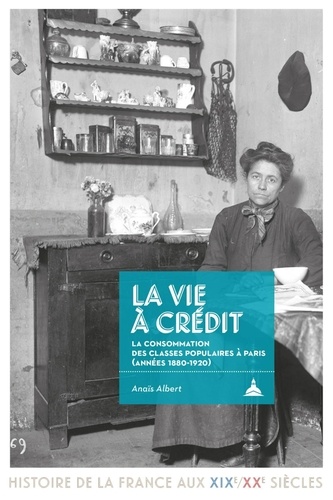

Troisième République

La vie à crédit. La consommation des classes populaires à Paris (années 1880-1920)

09/2021

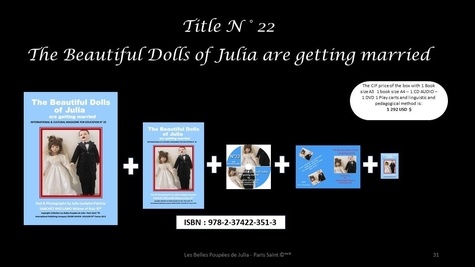

Religion jeunesse

The beautiful dolls of Julia are getting married. Numéro 22

10/2018

Religion jeunesse

The beautiful dolls of Julia are celebrating the assumption of the blessed virgin Mary. Numéro 15

05/2019

Mélanges

Grandeur et servitudes du bien commun. Mélanges en l'honneur de Jean-Claude Ricci

04/2023

Littérature française

Enfant-soldats. Du virtuel au réel, terrorisme en Raïs mineur

09/2021

Littérature française

Jean diable. Tome 2

02/2023

Lettres classiques

Jean diable. Tome 1

02/2023