Manière

Extraits

Ethnologie

Figure de la paternité-filiation et l'évangélisation de la culture des Lyele du Burkina Faso. Tome 2, Le père trinitaire : bienveillance et responsabilité

03/2020

Poches Littérature internation

Une minute de silence

04/2016

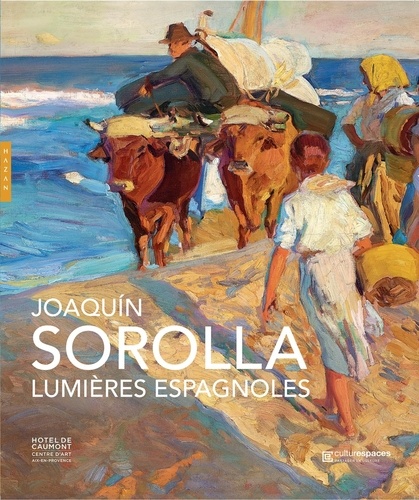

Beaux arts

Joaquín Sorolla. Lumière espagnole

06/2020

Autres médecines

Comprendre la médecine chinoise. La toile sans tisserand

01/1994

Ethnologie

Figure de la paternité-filiation et l'évangélisation de la culture des Lyele du Burkina Faso Tome 1. Vision socio-anthropologique

03/2020

Sociologie

La sociologie francophone en Afrique. Etat des lieux et enjeux

01/2010

Histoire de France

Ils ont refait le monde 1919-1920. Le traité de Versailles

08/2017

Lecture 9-12 ans

Ecoute le rossignol

05/2017

Histoire ancienne

Censeurs et publicains. Economie et fiscalité dans la Rome antique

09/2000

Développement durable-Ecologie

Dernières nouvelles du monde

03/2018

Psychologie, psychanalyse

L'incorporation émotionnelle. Aimer à en tomber malade

03/2014

Littérature française

Proust Océan

09/2022

Sociologie

Douala et Kigali, villes modernes et citadins précaires en Afrique

10/2016

Religion

Isabelle de France soeur de saint Louis. Une princesse mineure

11/2014

Notions

Dysphoria Mundi. La révolution qui vient

Sociologie

Le Conflit n'est pas une agression. Rhétorique de la souffrance, responsabilité collective et devoir de réparation

02/2021

Sciences politiques

Retour de flamme en Côte d'Ivoire

04/2010

Roman d'amour, roman sentiment

US Air Force : cohabitation secret défense

06/2022

Sociologie

La rumeur du silence. Violences, subjectivités et vivre-ensemble au Guatemala

07/2021

Littérature française

L’âme erre …. d’un humour vague !

09/2021

Gestion du stress

Petit guide pour les grands anxieux

09/2023

Littérature française

La femme et ses Valeurs. Tradition et Modernité

10/2023

Dictionnaires français

Surprenants langages en Occitanie-Pyrénées Méditérranée

11/2021

Actualité et médias

Le sens des souffrances du confinement, et sortie de crise

Sa pensée se fonde sur les lois de la nature, la vie. L'éveil de son intuition est le résultat de toute une vie d'études et de réflexion intérieure, de méditation. Le confinement et ses souffrances sont les conséquences de la façon de vivre des humains, c'est pourquoi trois ans avant l'apparition du coronavirus, dans notre livre "Le réchauffement climatique", édité pour la première fois en 2017, à la page 21, nous avons dit : "?avec le changement et le réchauffement climatiques, les humains vont subir des épreuves et des souffrances qui vont déferler sur la terre pour que leur coeur et leur intellect soient purifiés et éclairés pour qu'ils puissent recevoir correctement la lumière, la sagesse et l'amour de la Source de vie?".

Ces prévisions et pressentiments sont le résultat de notre méthode de raisonnement philosophique : l'analogie. La nature en tant qu'être vivant, intelligent et puissant, souffre à sa manière à cause de nos agissements, nos comportements désordonnés et malfaisants. Alors les humains souffrent avec elle, mais par leur propre manière de vivre : de penser, sentir et agir. Les microbes, virus, épreuves et souffrances sont en relation avec l'état de notre monde intérieur, nos pensées et sentiments, selon la loi de l'affinité qui est une loi physique mais psychique aussi.

Donc pour sortir de cette crise, les humains ont intérêt à changer leur façon de vivre.

12/2020

Sociologie

Carrières et conditions d'emploi et de travail des journalistes. Analyse des mutations dans la presse quotidienne belge francophone

11/2019

Biographies

Agatha Christie

06/2023

Divers

Beer Revolution. Le guide de la bière artisanale en BD

10/2023

Dictionnaires divers

Dictionnaire des expressions idiomatiques courantes en français, anglais et allemand

07/2023

Théologie protestante

Explication du Psaume 51

04/2023

Sciences historiques

Les formes de l'échange. Communiquer, diffuser, informer de l'Antiquité au XVIIIe siècle

08/2012