Emile-Victor Foucart

Extraits

Histoire internationale

Ces hommes qui épousèrent la cause des femmes. Dix pionniers britanniques

02/2010

Musique, danse

Hector Berlioz. Tome 1, La formation d'un artiste 1803-1832

09/2002

Littérature française

Doli ou Parlez-moi d'amours. Récits de la carte du tendre

01/2007

Psychologie, psychanalyse

Les infidèles. S'aimer soi-même comme un étranger

04/2003

Histoire internationale

La royauté au féminin. Elisabeth Ire

03/2009

Science-fiction

La Mémoire interdite

12/2020

Histoire de France

Ravachol et les anarchistes

01/1992

Psychologie, psychanalyse

CORRESPONDANCE. Tome 3, 1950-1954

04/1994

Romans historiques

Le baiser de Cuba. Un destin français sur le chemin de l'indépendance de l'île

08/2019

Sciences historiques

Terrible retour de noces. La catastrophe ferroviaire de Courville-sur-Eure, Le mardi 14 février 1911

10/2013

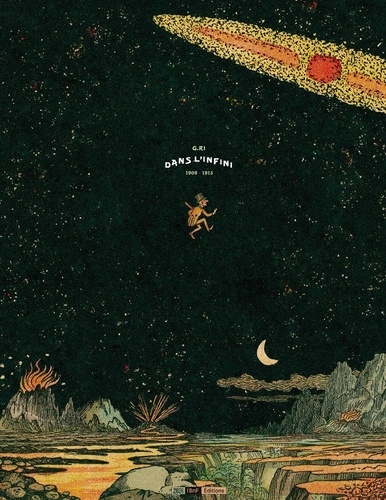

BD tout public

Dans l'infini

11/2017

Littérature française

Des soleils en hiver

06/2018

Théâtre

Fréquence Théâtre N° 68, avril 2018 : Au revoir... et merci ! Coup de griffe

06/2018

Sciences politiques

Armand Barbès. L'indigné permanent (1809-1870)

03/2016

Littérature française

Cortèges

01/2016

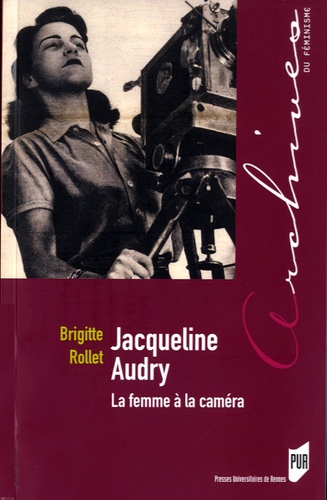

Cinéma

Jacqueline Audry. La femme à la caméra

03/2015

Critique Roman

Cultes! romans - 100 lieux mythiques de romans

10/2022

Littérature française

Celle qui s'aime enfin

03/2023

Design

Chess Design

11/2022

Littérature française

Les Femmes sont les consoeurs des Hommes. Stop aux Violences contre les Femmes

04/2022

Critique

Pour une herméneutique littéraire

04/2017

Histoire de la philosophie

La barbe ne fait pas le philosophe. Les femmes et la philosophie en France (1880-1949)

09/2022

XIXe siècle

Au moins le souvenir

02/2022

Beaux arts

Crime et châtiment

03/2010

Histoire internationale

Les plus incroyables histoires des anonymes de la guerre

05/2015

Musique, danse

Giovanni Pierluigi da Palestrina

05/1994

Notions

L'être et ses degrés. Histoire de l'ontologie scalaire

11/2023

Mystique

Mystique. Aventures et mésaventures d'un mot, des origines à nos jours

04/2024

Philosophie

La philosophie en france au XIXe siècle

05/2011

Littérature comparée

Des saints laïques. Figures exemplaires dans la littérature du XIXe siècle

12/2023