Carlo Fruttero, Franco Lucentini

Extraits

Histoire de la médecine

La folie du suicide. La mort volontaire comme objet médical en France au 19e siècle

10/2023

Religion

Les deux maisons. Essai sur la citoyenneté des Juifs (en France et aux Etats-Unis)

09/2012

Moto

Le tour de la France à moto - 9 000 km de road trips et rencontres

10/2023

Ouvrages généraux

Champs Elysées. Quand l'Histoire de France passe sur la "plus belle avenue du monde"

11/2021

Football

La grande aventure du Variétés Club de France. 50 matchs qui ont marqué l'Histoire

11/2021

Sociologie

Faire de l'habitat un commun. Les habitats participatifs dans l'Ouest de la France

09/2023

Critique Poésie

« Bon pays de France ». Enjeu national et joutes poétiques sous le règne de François Ier

02/2023

1981 à 1995

Un combat capital. 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort en France

10/2021

Ouvrages généraux

La France disparue et retrouvée. Partez à la découverte des vestiges près de chez vous !

10/2021

Formation

Le retour de l'apprentissage au XXe siècle. Comment la France a adopté l'alternance

04/2023

Littérature française

Fragments et fils. Journal de confinement entre la france et la chine au printemps 2020

06/2020

Ouvrages généraux et thématiqu

Noblesses en exil. Les migrations nobiliaires entre la France et l'Europe (XVe-XIXe siècle)

08/2021

Sociologie

Gouverner la vie privée. L'encadrement inégalitaire des séparations conjugales en France et au Québec

10/2019

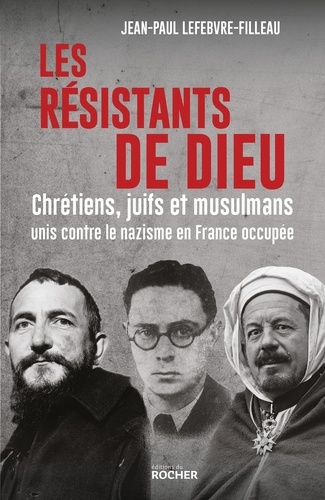

Résistance

Les résistants de Dieu. Chrétiens, juifs et musulmans unis contre le nazisme en France occupée

04/2022

Sociologie

Les Passagers du RER. Chaque jour, ils font le plus politique des voyages en France

04/2019

Militaire

Histoire des services secrets de la France libre. Le bras armé du général de Gaulle

11/2012

Histoire de France

L'étrange victoire. De la défense de la République à la libération de la France

04/2016

Sociologie

Enquête sur la connaissance du monde social. Anthropologie, histoire, sociologie, France-Etats-Unis 1950-2000

05/2017

Vins, alcools, boissons

Comment la France a révolutionné le monde du vin. La naissance des appellations d'origine

05/2019

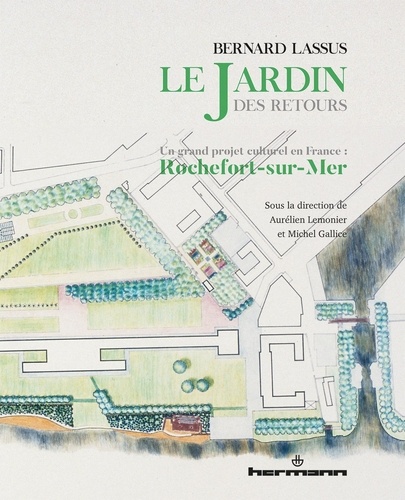

Histoire et aménagement des ja

Bernard Lassus : le Jardin des Retours. Un grand projet culturel en France : Rochefort-sur-Mer

05/2021

France

Vacances en train. 40 voyages sans voiture pour parcourir la France de gare en gare

10/2021

XXe siècle

Après la nuit. Ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe (1945-1954)

10/2023

Histoire de France

Lettres de Henri III, roi de France. Tome 8 (1er janvier 1588 - 1er août 1589)

07/2018

Histoire de la médecine

De la noblesse des médecins et des avocats en France jusqu'au XVIIIe siècle, correspondance

10/2021

Revues

Nord' N° 81/avril 2023 : Victor Hugo et les Hauts-de-France. Textes et dessins

06/2023

Histoire littéraire

Manuscrits d'écrivains. Dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, XVe-XXe siècle

10/2021

discriminations, exclusion, ra

L'antiracisme en France. Enjeux, métamorphoses et controverses au prisme du décès de George Floyd

10/2022

Revues de droit

Droit et Société N° 108/2021 : La Critical Race Theory est-elle exportable en France ?

10/2021

Actualité et médias

Ces 600 milliards qui manquent à la France. Enquête au coeur de l'évasion fiscale

03/2012

Beaux arts

Au sud d'Eden. Des Américaines dans le Sud de la France (Années 1910-1940)

02/2006