roman procès diffamation

Extraits

Non classé

Un exil plus loin - volet 6- les Exilés de L'Arcange

04/2014

Policiers

Le troisième tombeau

04/2018

Religion

Ritualia Gallica - Les rituels des diocèses français de 1480 à 1800. Volume 2, Formulaires et formules - Pack en 2 volumes : Tomes 3A et B, Pénitence, enseignement de la foi, conseils de vie chrétienne

01/2019

Philosophie

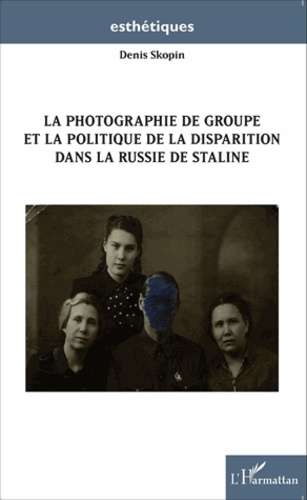

La photographie de groupe et la politique de la disparition dans la Russie de Staline

03/2015

Littérature française

Quatre Cinq Six

10/2022

Littérature française

Les Secrets des capitaines solitaires

09/2023

Prière et spiritualité

Les Pères du désert

04/2024

Histoire de France

Le dernier Chirac

10/2019

Histoire de France

L'affaire Jean Moulin : trahison ou complot ?

05/2013

Sciences politiques

Justice et réconciliation dans le Maghreb post-révoltes arabes

01/2020

Révolution française

Danton. Histoire, mythes et légendes

09/2021

Histoire de France

Le crime contre l'humanité. Le crime d'être né

05/2019

Histoire internationale

Chronique de la guerre interne au Pérou 1980-2000. Etude d'anthropologie de la violence

06/2018

Littérature française

Retrouver Fiona

03/2023

Histoire internationale

Le Tribunal des vaincus. Un Nuremberg pour le Rwanda ?

04/2006

Terrorisme

Juger le terrorisme. Regards croisés de la criminologie, du droit et de l'histoire

04/2024

Criminalité

La loi et l'ordre racial. Le droit comme instrument d'oppression des Noirs aux Etats-Unis

04/2024

Loire

Itinéraire d'un collabo, Jean Marcel Karcher. Bourreau du Roannais, décembre 1942 - juillet 1946

06/2022

Critique littéraire

François le Champi. Le parti-pris des humbles

10/2014

Science-fiction

La carte du temps

02/2011

Poches Littérature internation

La Terre aux loups

09/1988

12 ans et +

Phobie

02/2017

Manga

Library wars Tome 1

06/2010

Aventure

Les aventures de Marin sans nom

05/2021

Littérature française

L'âme échappée

10/2021

Critique littéraire

En style poétique. L'écriture romanesque en vers autour de 1500

01/2020

Critique littéraire

Martin Amis. Le postmodernisme en question

09/2003

Littérature française

L'altérité dans l'oeuvre de Fouad Laroui

09/2019

Poches Littérature internation

Chronique indiscrète des mandarins. Tome 2

09/1986

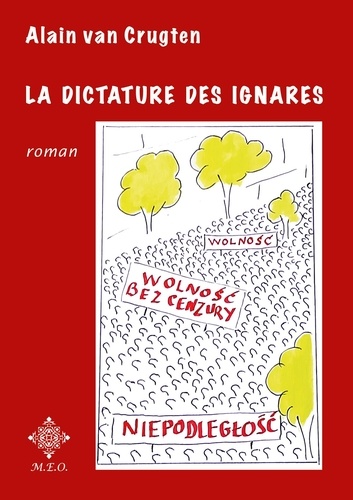

Littérature francophone

La dictature des ignares

03/2023