Rue du Triomphe

Extraits

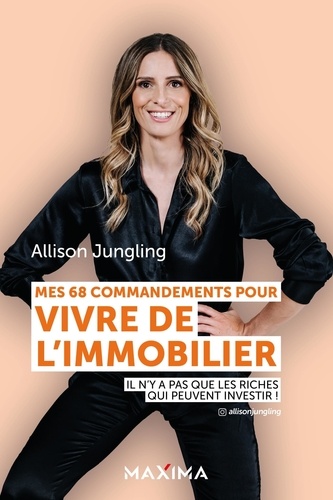

Immobilier, droit de la constr

Mes 68 commandements pour vivre de l'immobilier. Il n'y a pas que les riches qui peuvent investir

01/2023

Esotérisme

Prospérité, mode d'emploi. Intégrez le pouvoir de la pensée positive pour obtenir la vie que vous désirez, Edition

02/2024

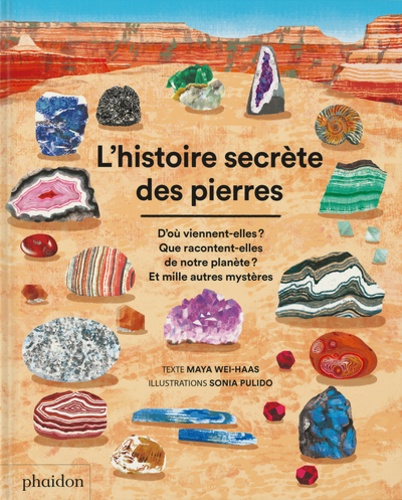

Roches, volcans

L'histoire secrète des pierre. D'où viennent-elles ? Que racontent-elles de notre planète ? Et mille autres mystères

03/2024

Beaux arts

33 artistes en 3 actes

01/2021

Histoire de l'Eglise

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Le signe de croix

09/2021

Alpinisme, escalade

Tenzing le héros de l'Everest. Une biographie

06/2023

Psychologie, psychanalyse

L'énergie du paradoxe

11/2013

Histoire internationale

Avec les Sahraouis, une histoire solidaire de 1975 à nos jours

09/2009

Pléiades

Mémoires. Tome 7, 1718-1721, Additions au journal de Dangeau

09/1987

Beaux arts

Au-delà du principe du plaisir

11/2019

Littérature française

Au-delà du souffle du dragon

05/2019

Sociologie

Au-delà du principe du plaisir

03/2023

Littérature française

Au-delà du mur du cœur

02/2021

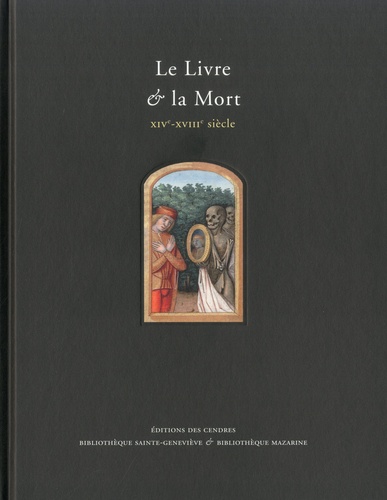

Sciences historiques

Le Livre & la Mort. XIVe-XVIIIe siècle

03/2019

Sciences politiques

Néolibéralisme & révolution conservatrice

11/2021

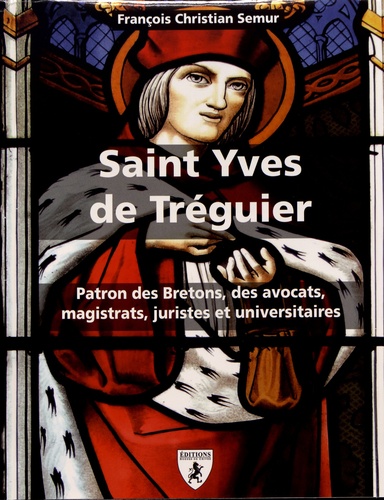

Religion

Saint Yves de Tréguier. Patron des Bretons, des avocats, magistrats, juristes et universitaires

11/2019

Cinéastes, réalisateurs

Françis Veber - Le livre du roi des comiques

10/2022

Histoire et Philosophiesophie

Le monde en sphères

04/2019

Littérature française

La nuit des aventuriers

Beaux arts

Bleu. Histoire d'une couleur

10/2000

Histoire internationale

Le Salut par les armes. Noblesse et défense de l'orthodoxie (XIIIe-XVIIe siècle)

03/2011

Théâtre

Noces de sang. Suivi de La maison de Bernarda Alba

04/2006

Cinquième République

Mémoires d’un combattant abkhaze

03/2023

Algérie

La terre, l'étoile, le couteau. Alger, le 2 août 1936

04/2021

Littérature française

Depersonnalisation du soignant et maltraitance du patient au gabon. Et si la maltraitance du patient était due à la dépersonnalisation chez lesoignant gabonais

06/2022

Beaux arts

Peindre les courses. Stubbs, Géricault, Degas

06/2018

Cuisine

Plats du jour. Sur l'idée de nouveauté en cuisine

03/2013

Droit

Les changements anticonstitutionnels de gouvernement. Approches de droit constitutionnel et de droit international

03/2014

XVIIIe siècle

Mémoire sur les états généraux. Un libre-penseur contre la monarchie absolue

09/2021

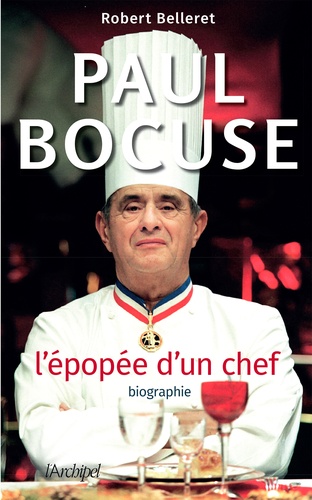

Cuisine

Paul Bocuse. L'épopée d'un chef

01/2019