Emilie Vagner

Extraits

Histoire internationale

Auschwitz, l'horreur par ceux qui l'ont créée

01/2020

Sports

Danbé

02/2011

Littérature étrangère

Ton visage demain. Tome 2, Danse et rêve

04/2007

Histoire internationale

Nicolas II et Alexandra de Russie. Une tragédie impériale

10/2015

Histoire de France

Les corps francs de 1814 et 1815. La double agonie de l'Empire, les combattants de l'impossible

07/2011

Economie

À Armes égales, citoyens ? La stratégie du looser !

05/2015

Romance et érotique LGBT

Danger et Garde du corps. Prime Time, T1

01/2023

Société et citoyenneté

L'attaque des slips tueurs - la BD pour apprendre à combattre les fake news

08/2023

Mémoire

Mémoire : vous avez le pouvoir ! : tout comprendre pour mieux s'entraîner et la développer

08/2023

Football

Maradona. Edition actualisée

11/2021

Littérature française

Le quatuor de Lucerne

12/2021

Science-fiction

La mort et quelques amis sinvitent chez le club Diogène (1787-1885)

01/2011

Musique, danse

Mécènes et musiciens. Du salon au concert à Paris sous la IIIe République

04/2004

Couple, famille

C'est moi qui décide ! Ou comment sortir des rapports de force avec les enfants de 2 à 10 ans

09/2012

Histoire de France

Napoléon II

12/1996

Histoire internationale

Histoire de Vienne

02/1998

Droit

Jeu(x) et droit(s)

11/2019

Religion

PASCAL ET JEAN DE LA CROIX

09/1987

Critique littéraire

Le dernier amour de Kafka. La vie de Dora Diamant

10/2006

Musique, danse

Livrets d'opéra. Coffret 2 volumes, Edition bilingue français-italien

10/2013

Critique littéraire

Europe N° 1080, avril 2019 : Jean Starobinski, Jean-Pierre Richard

04/2019

Mer

100 ans de paquebots. Histoires, récits et témoignages

03/2018

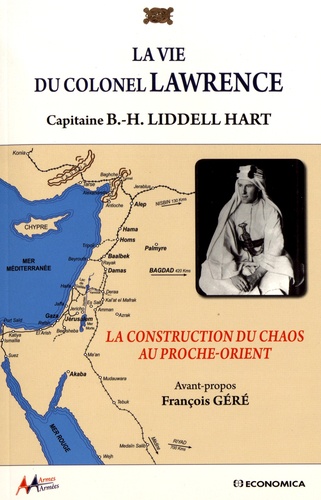

Histoire internationale

La vie du colonel Lawrence

01/2018

Psychologie, psychanalyse

Sigmund Freud Benedictus de Spinoza. Correspondance (1676-1938)

03/2016

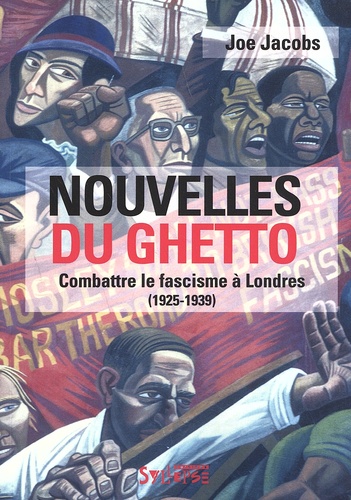

Sciences politiques

Nouvelles du ghetto. Combattre le fascisme à Londres (1925-1939)

09/2022

Littérature française

Un Kouskous venu des Terres Froides

01/2023

Littérature étrangère

Le voyage de Kokochkin

02/2012

Histoire antique

Hannibal dans les Alpes. De l'histoire au mythe

03/2021

Rome

Annibal dans les Alpes. Une étape majeure de la marche vers l'Italie de l'armée d'Hannibal Barca, réalisée à la fin de l'année 218 av. J.-C., au début de la deuxième guerre punique déclenchée contre Rome

03/2021

Littérature française

Le souffle des hommes

02/2023