victor-levy

Extraits

Lycée

Nuit et brouillard. Suivi d'un dossier HLP Tle et d'un cahier Lecture cursive Français 1re

04/2024

Droit pénal

Madame la juge

05/2023

Histoire des idées politiques

De l'action directe suivi de L'idée dominante

03/2024

Littérature étrangère

L'amour a le goût des fraises

05/2016

Philosophie

Ce que social veut dire. Tome 1, Le déchirement du social

11/2013

Littérature française

Démon

08/2009

Littérature étrangère

Une maison à Passy

05/2014

Sports

Futbol. Le ballon rond de Staline à Poutine, une arme politique

05/2018

Théâtre

Le ping-pong

01/2012

Littérature étrangère

Home

Architecture

Architectures impossibles

12/2022

Centre, Val de Loire

Du côté de Villers. Une jeunesse berrichonne

10/2021

Littérature française

Méduse . Tome 2

01/2005

Critique littéraire

François Rabelais

01/2011

Littérature française

Méduse 1

09/2004

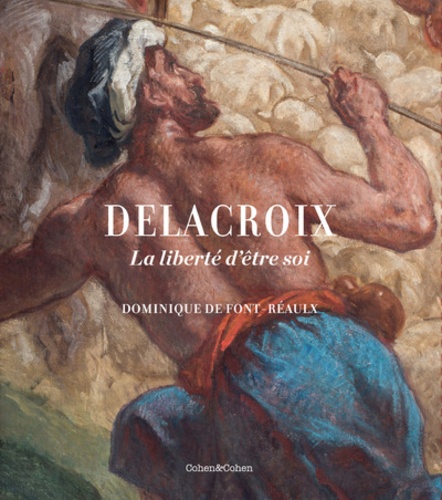

Beaux arts

Delacroix. La liberté d'être soi

11/2018

Histoire de l'art

Paris et nulle part ailleurs. 24 artistes étrangers à Paris 1945-1972

09/2022

Architecture

L'Architecture d'aujourd'hui AA n°453 : Construire local - Fev 2023

02/2023

Sciences historiques

Ligne Maginot du desert. La défense du limes républicain. La ligne Mareth. Sud-tunisien 1934-1943

01/2018

Faits de société

Russes comme Crésus. Ces milliardaires venus du froid...

05/2006

Histoire internationale

Aktion T4. Le secret d'Etat des nazis : l'extermination des handicapés physiques et mentaux

03/2011

Entreprise

Analiza PESTLE. Înțelegeți și planificați mediul de afaceri

01/2023

Histoire de l'art

Les Annales du théâtre et de la musique

12/2021

Sciences politiques

Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver

11/2015

Littérature étrangère

Journal d'Ukraine

02/2017

Musique, danse

Julien

10/2013

Sciences de la terre et de la

Main basse sur les fromages AOP. Comment les multinationales contrôlent nos appellations

02/2017

Théâtre

Théâtre. Tome 1

10/1965

Petits classiques parascolaire

Journal d'un clone et autres nouvelles du progrès. Dossier thématique "Faut-il avoir peur du progrès ?"

04/2019

Littérature française

Cul in air

04/2014