Fulgurances

Extraits

Littérature française

Les Éblouissements

12/1987

Philosophie

Des dieux et des hommes. Mythes, mensonges et vérités...

03/2018

Musicologie

La fonction de la couleur dans la musique. Timbre, musique et peinture, Wagner, Strauss et autres essais

10/2021

Sciences historiques

Le fléau de Dieu. Au temps des Sarrasins

07/2006

Histoire des idées politiques

Ma loi d'avenir suivi de Appel d'une femme au peuple sur l'affranchissement de la femme

09/2021

Romans noirs

Lire les morts

11/2021

Histoire et Philosophiesophie

La chute de l'Empire humain. Mémoires d'un robot

03/2017

Littérature française

Un certain art de vivre

10/2023

Beaux arts

Cergy Ygrec. Tableaux actuels d'une ville nouvelle

05/2019

Histoire de la psychologie

Les formes de la croyance

10/2021

Littérature Espagnole

Journal. Premiers cahiers 1954-1960

04/2021

Fantastique

Illuminations

06/2023

Monographies

Les couleurs de Nadia

08/2021

Philosophie

Pascal

11/2000

Religion

Les miracles de nostre dame. Manuscrit BnF Fr 986

02/2020

Critique littéraire

L'aventure ambiguë. Un témoignage sur la condition humaine

07/2017

Cinéma

Les étoiles de nos nuits blanches. Des mots qui vont très bien ensemble

05/2022

Ile-de-France

Paris métro, I love you

04/2023

Littérature française

Le dit du raturé. Le dit du lézardé

05/2013

Jeux

L'Histoire du Point'n Click. L'épopée du jeu d'aventure graphique

01/2022

Littérature anglo-saxonne

Quand sonne l'heure

01/2022

Musique, danse

Ivanhoé (réduction). cantate sur un poème de Victor Roussy pour solistes et orchestre

01/2018

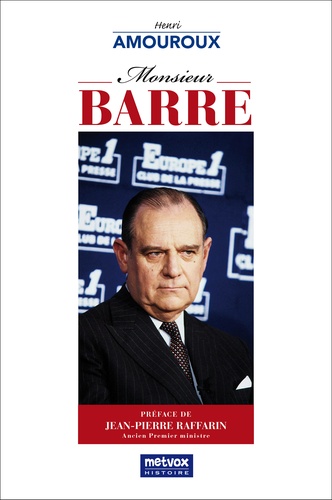

Histoire de France

Monsieur Barre

07/2019

Littérature française

Le Silence

01/2013

Science-fiction

Mille neuf cent quatre-vingt-quatre

01/2021

Critique littéraire

Paul Valéry

04/2008

Photographie

Nos feux nous appartiennent

11/2016

Grec ancien - Littérature

Oeuvres complètes

09/2023

Poésie

Rusticatio Civitati Piratarum. La Ville des pirates

09/2023

Poésie

L'état d'enfance. IV

02/2024