Vincent Colonna

Extraits

Sociologie

40 ans de musiques hip-hop en France

06/2022

Turquie

Istanbul. 15e édition

03/2022

Mécanique, productique

Activités en atelier 1re Tle bac pro MV Maintenance des véhicules, option voitures particulières. Corrigé professeur, Edition 2023

05/2023

Physique Prépas

Physique PC/PC*. Nouveau programme, 2e édition

05/2022

Sciences politiques

Fondements de science politique

08/2022

Littérature étrangère

Le livre des hirondelles. Allemagne, 1893-1933. Souvenir d'un lanceur d'alerte

10/2020

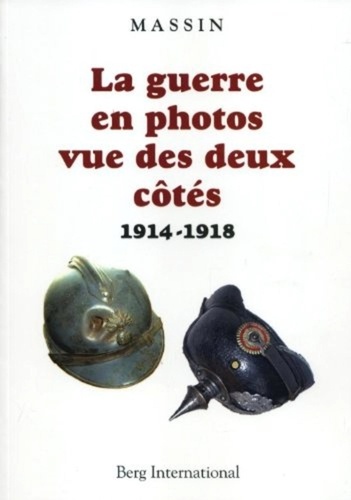

Histoire de France

La guerre en photos vue des deux côtés. 1914-1918

04/2014

Romans historiques

Pour ne jamais les oublier

06/2014

Sciences historiques

Réfugiés alsaciens et mosellans en Périgord sous l'Occupation (1940-1945)

11/2012

Musique, danse

Au fil du jazz. Bourgogne 1945-1980

06/2011

Histoire de France

Les explorateurs au Moyen Age

05/1985

Critique littéraire

La mort du papillon. Zelda et Francis Scott Fitzgerald

10/2007

Histoire internationale

Un village d'Oranie. Les Ouled Mimoun jusqu'à 1914

09/2016

Critique littéraire

Pétrarque

10/1991

Littérature française

Lettres inédites, communiquées à M. Millin

02/2021

Généralités

Lettre sur une visite du cardinal Barberin, légat en France, le 27 octobre 1625

07/2021

Littérature érotique et sentim

À la conquête du plaisir. Romance contemporaine

12/2019

Régionalisme

Guide à Vienne. Histoire, biographie, musée

07/2015

Littérature française

Soldier

06/2014

Littérature française

Haine du Blanc et monde noir

04/2023

Sports

Première Cape. Le jour où ils ont débuté avec le XV de France

09/2019

Religion

Missionnaire intrépide. Paul Seitz, évêque de Kontum (Vietnam) 1906-1984

07/2014

Beaux arts

Van Gogh

10/2013

Littérature française

Le pays bleu. Suivi de Les chemins d'étoiles ; Les amandiers fleurissaient rouge ; L'enfant des terres blondes

01/2023

Faits de société

Euthanasie. Le débat tronqué

02/2012

Religion

Penser avec le genre. Sociétés, corps, christianisme

04/2016

Littérature française

L'affaire Myriam Sakhri

07/2022

Revues

La règle du jeu n°74

11/2021

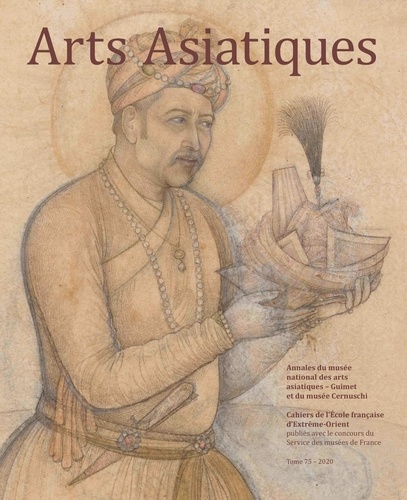

Art de l'Asie du sud-est

Arts Asiatiques N° 75/2020

02/2021

Gestion

Empowerment. Autonomie et bien commun pour une entreprise performante et humaine

09/2019