Guérilla

Extraits

Histoire de France

Le Génie au combat. Indochine 1945-1956

06/2013

Histoire de France

Mémoires. Espagne et Portugal

05/2013

Histoire des idées politiques

La lutte emprisonnée. Répression, droit et révolution dans l'Italie des années 1970

02/2023

Maroc

La guerre du Rif. Maroc (1925-1926)

09/2021

Histoire internationale

Une histoire de la résistance en Europe occidentale. 1940-1945

Littérature Italienne

Les dix mille mulets. Un roman d'hommes et de bêtes

06/2021

Non classé

L'autopsie - De l’autocratie à la médiocratie

11/2019

Littérature étrangère

Le matériau humain

06/2016

Religion

La Sainte Caste du Vatican

10/2010

Sciences historiques

Les éclats du rire. La culture des rieurs au XVIIIème siècle

10/2000

Histoire de France

Je veux la tourmente

05/2019

Histoire de France

L'hécatombe (septembre 1914 - mai 1917). La guerre sans stratège

10/2018

BD tout public

XIII Tome 11 : Trois montres d'argent

10/2017

Histoire de France

Le général Edouard Méric (1901-1973). Un acteur incompris de la décolonisation

09/2015

Romans historiques

Le Douzième Tombeau de l'Ouest

08/2018

Histoire internationale

Ton rêve est mon cauchemar. Les six mois qui ont tué la paix

05/2001

Guides étrangers

Colombie

11/2018

Histoire de France

Ils ne savaient pas que c'était une guerre ! Appelés en Algérie, aujourd'hui ils racontent

03/2017

Economie politique

Economie de la guerre

02/2023

Sciences historiques

Leclerc et l'Indochine. Stratège militaire et génie politique

05/2011

Histoire internationale

Mihailovic, Héros trahi par les Alliés (1893-1946)

02/2011

Tourisme étranger

Colombie

10/2012

Histoire internationale

Fidel Castro. Biographie à deux voix

02/2007

Policiers

La nuit vient de commencer

04/2011

Sciences historiques

Les guerres d'Indochine et du Viet-Nam

01/2016

Littérature française

Sous le ruban rouge . Tome 1

05/2015

Grèce

Kryptie. Les services secrets de Sparte

10/2022

Essais généraux

Climax Printemps 2023 : Les Riches vont maigrir

05/2023

Policiers

Obia

10/2015

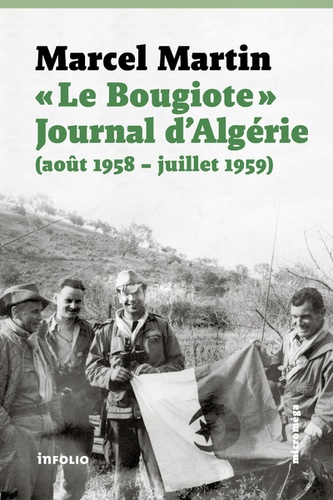

Guerre d'Algérie

"Le Bougiote". Journal d'Algérie (août 1958 - juillet 1959)

08/2023