Stéphanie Rauch

Extraits

Alpinisme, escalade

Une vie à grimper. Du chanvre aux J.O.

04/2021

Histoire urbaine

Nantes. Histoires de rues

11/2022

Critique

Francophonies nomades. Déterritorialisation, reterritorialisation et enracinerrance

03/2021

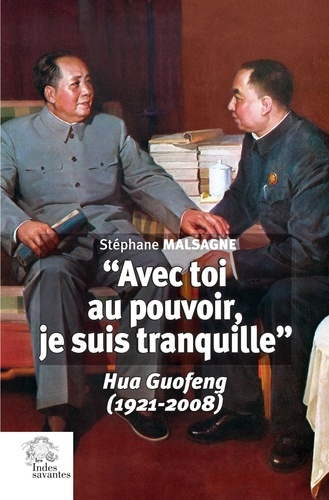

Chine

«Avec toi au pouvoir, je suis tranquille». Hua Guofeng (1921-2008)

08/2022

Critique Roman

Le monde selon Orwell. Avez-vous bien lu 1984 ?

05/2023

Romans graphiques

Waco Horror. Elizabeth Freeman, l'infiltrée

04/2022

Actualité politique France

Résistez à la cruauté du monde !

03/2023

Judaïsme

S'habiller du nom de Dieu. L'événement de la Révélation

04/2024

Développement durable-Ecologie

Intoxication. Perturbateurs endocriniens, lobbyistes, eurocrates : une bataille d'influence contre la santé

10/2015

Photographie

Photographier les vodous. Togo-Bénin 1988-2019

10/2020

Littérature étrangère

Le dernier cow-boy

02/2017

Art textile

Monumental Semestriel 2, Décembre 2020 : La tapisserie

02/2021

Théâtre - Essais

La traduction audiovisuelle : normes, transgressions et nouveaux défis professionnels

09/2021

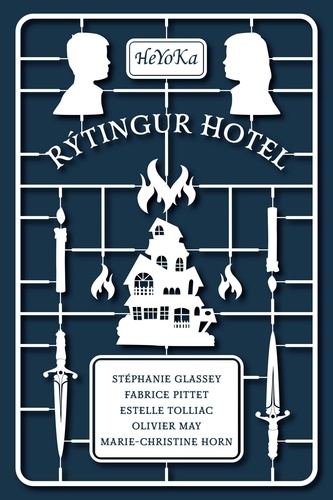

Mondes fantastiques

Rýtingur Hotel

10/2022

Beaux arts

Une histoire de la main. Artistes contre artisans de l'Antiquité à nos jours

01/2019

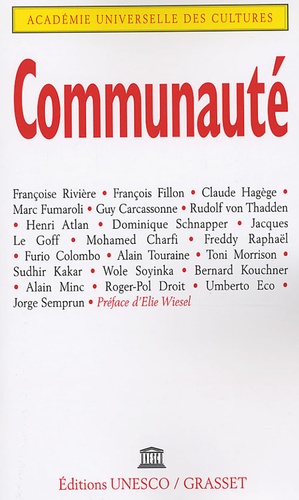

Sociologie

Communauté. Forum International Communauté Maison de l'Unesco, 9 et 10 novembre 2004

07/2006

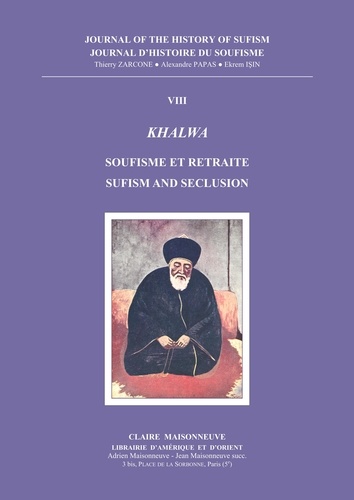

Soufisme

Journal Histoire du Soufisme 8. KHALWA : Soufisme et retraite - Sufism and Seclusion

09/2023

Hindouisme

Si Thomas l’apôtre avait lu la Bhagavad Gîtâ…. Etre auteur de sa pratique spirituelle

10/2021

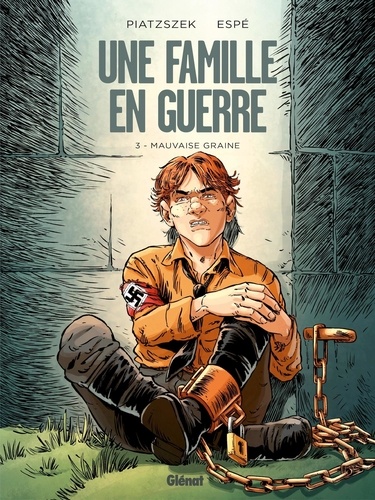

Historique

Une famille en guerre Tome 3 : Mauvaise graine

10/2023

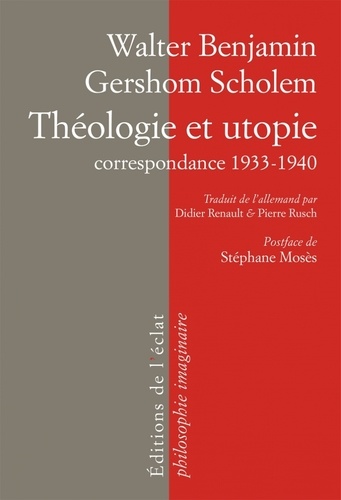

Philosophie

Théologie et utopie. Correspondance 1932-1940

01/2011

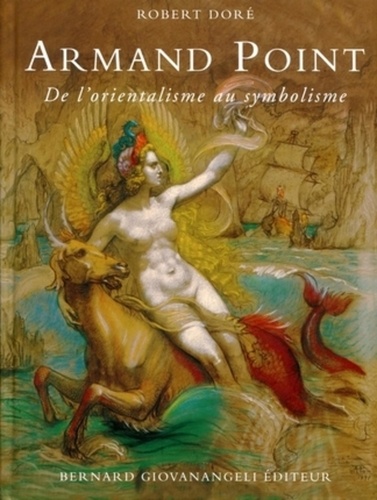

Beaux arts

Armand Point. De l'orientalisme au symbolisme 1861-1932

11/2010

Littérature française

Rom@

08/2011

Critique littéraire

Le cahier Rouge des chats

10/2015

Actualité et médias

Tracts de crise. Un virus et des hommes 18 mars/11 mai 2020

06/2020

Beaux arts

L'économie à l'épreuve de l'art. Art et capitalisme dans les années 1960

05/2018

Economie française

Les français et l'argent. 6 nouvelles questions d'économie contemporaine

03/2021

Sciences politiques

Contre le totalitarisme. Textes politiques (1920-1948)

03/2017

Napoléon

La révolution militaire napoléonienne. Tome 3, Les combats

11/2022

Rome

Rome, naissance d'un empire. De Romulus à Pompée, 753-70 av. J.-C.

Quand commence l'histoire de Rome ? Les auteurs antiques, comme Tite-Live ou Denys d'Halicarnasse, affirment que l'Urbs fut fondée le 21 avril 753 avant J.-C. par Romulus. Il aurait tracé ce jour-là sur la colline du Palatin le sillon fondateur. Au cours des sept siècles suivants, cette cité du Latium, qui connut tour à tour la royauté et la république, s'est imposée aux communautés voisines puis à l'Italie et enfin au monde méditerranéen. Marquée de manière continue par la guerre, cette période se clôt avec le recensement de 70 avant J.-C qui enregistra pour la première fois l'ensemble des hommes libres de la péninsule au nombre des citoyens romains. Par l'ouverture de leur statut civique aux communautés vaincues, les Romains affirmaient leur prétention à l'universalité et à l'éternité de leur domination. Les conséquences de la conquête furent profondes : le contrôle de vastes territoires offrit à l'économie de Rome et des régions conquises des possibilités de développement considérables, et elle exerça un rôle majeur dans l'évolution de l'ordre social, des institutions et des pratiques politiques républicaines. Des guerres contre les Etrusques aux affrontements avec Carthage, des premières heures de la royauté à l'institution de la république, Stéphane Bourdin et Catherine Virlouvet retracent les principales étapes de la mise en place de l'entité politique la plus durable de l'histoire. Elle reste, encore aujourd'hui, une référence dans la pensée contemporaine. Près de deux cents documents iconographiques et une quarantaine de cartes originales éclairent cette histoire des premiers siècles romains, nourrie des dernières découvertes archéologiques et des travaux les plus récents.

#CultureAntique

04/2021

Littérature française

Marie de toutes les passions. Ou une nouvelle comédie humaine

05/2022