brevet Google

Extraits

Réflexologie

Maternité et réflexologie selon la tradition chinoise

06/2023

Histoire de France

Jours de guerre au village. Années noires, années vertes en Auvergne et Margeride, 1939-1950

07/2011

Pléiades

Bartleby Le Scribe ; Billy Budd marin et autres romans

02/2010

Dictionnaire français

Le bouquin des dictons

11/2013

Gestion

Les atouts en Chine du savoir-faire français : sports, loisirs, environnement

01/2019

Histoire internationale

Le Secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Entre mythes, textes et réalités

02/2016

Infirmiers anesthésistes

Construire le sens du soin en réanimation. Les apports du travail narratif à l’humanité des prises en charge

09/2022

Résistance

De Dachau aux cachots de la République

03/2024

Actualité médiatique internati

PSM 1-2024 : Souffrance et travail

06/2024

Critique littéraire

Histoire Auguste. Tome 4, 3e partie, Vies des trente tyrans et de Claude, Edition bilingue français-latin

10/2011

Littérature érotique et sentim

Amours secrètes d'un gentleman. Un roman érotique

03/2018

Formation

Manuel d'arabe en ligne - Version 4 B. Livre relié N&B avec enregistrements en ligne - tome III

11/2021

Poésie

Louange du lieu et autres poèmes (1949-1970)

11/2012

Psychologie, psychanalyse

La crainte de l'effondrement et autres situations cliniques

05/2000

Littérature étrangère

Hôtel DF

02/2012

Critique littéraire

Europe N° 1079, mars 2019 : Christian Dotremont

03/2019

Religion

Histoire de l'Ordre du Temple - Les Chevaliers Blancs Templiers de 1099 à 1291

03/2017

Religion

Le couple en question

01/1973

Voile

Les routages en course et en croisière

06/2023

Littérature française

Enfant-soldats. Du virtuel au réel, terrorisme en Raïs mineur

09/2021

Histoire de l'architecture

Bâtir pour Napoléon. Une architecture franco-italienne

11/2021

Ecrits sur l'art

Singuliers

06/2022

Religion

Les dix grandes vies antérieures du Bouddha. Thotsachat

08/2018

Religion

Thérèse carmélite. Colloque du Centenaire

08/2004

Musique, danse

Ode (conducteur A4). sur un poème de Jean-Baptiste Rousseau

07/2019

Sciences politiques

Crise de l'ordre et pandémie séculaire

10/2021

Critique littéraire

Albert Londres. Le prince du journalisme

09/2011

Aviation

MALLETTE DUO PPL : LE MANUEL DU PILOTE D'AVION 19e ED + LECONS DE PILOTAGE 6e ED

09/2021

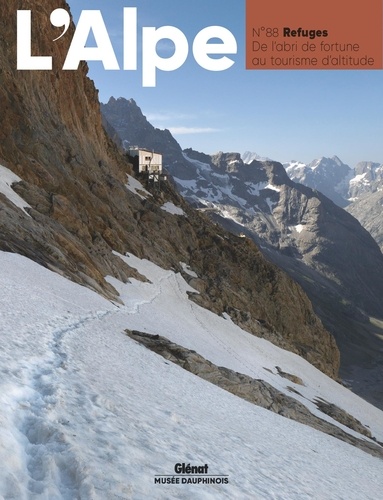

Montagne

L'Alpe N° 88 : Refuges. De l'abri de fortune au tourisme d'altitude

03/2020

Français CE1

Dictées CE1. Edition 2023

03/2023