ségrégation

Extraits

Beaux arts

Go West. Des architectes au pays de la contre-culture !

08/2014

Religion

MINORITES EN ISLAM. Géographie politique et sociale

10/1997

Histoire internationale

Quand Le Monde... Décryptage des conflits yougoslaves

03/2013

Sciences politiques

Pogroms et ghetto. Les musulmans dans l'Inde contemporaine

09/2018

Jazz, Blues, Soul, Rap, Reggae

Satchmo. Ma vie à la Nouvelle-Orléans

04/2021

Forme sénior

Vieillir avec panache

05/2021

Communication - Médias

Les Nouvelles Sociabilités

02/2024

Revues de psychanalyse

Journal Français de Psychiatrie N° 51 : Le mur mitoyen dans la clinique des psychoses. Nouvelles remarques sur la catégorie de l’espace I

06/2023

Sciences politiques

Guide du municipalisme

11/2019

Entre deux guerres

Le Paris des écrivains américains. 1919-1939

06/2021

12 ans et +

Combien de pas jusqu'à la lune ?

09/2019

Actualité et médias

Des idées et des rêves

11/2010

Poches Littérature internation

Pénombre de l'aube. Essai d'autobiographie d'un concept de race

09/2020

Musique et danse

Joséphine Baker. Une artiste en lutte pour la liberté

02/2024

Géograhie urbaine

Paris capitale coloniale. Cartographie, colonialisme, rénovation urbaine

01/2024

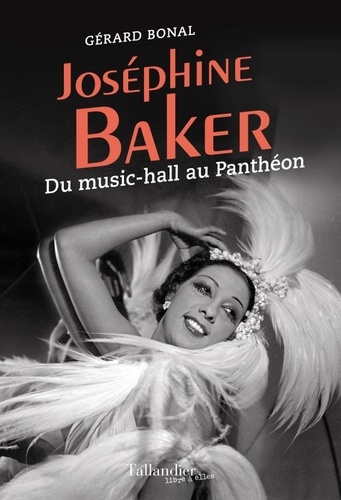

Histoire de France

Joséphine Baker. Du music hall au Panthéon

Histoire de France

Chanter la Grande Guerre. Les "poilus" et les femmes

01/2014

Littérature anglo-saxonne

La douceur de l'eau

Un premier roman époustouflant sur la courageuse alliance entre deux frères noirs affranchis et un fermier géorgien blanc, au lendemain de la guerre de Sécession, dans une société violente et inégalitaire A Old Ox, en Géorgie, sonnent les dernières heures de la guerre de Sécession : l'émancipation des esclaves est proclamée. A quelques kilomètres de leur ancienne plantation, Prentiss et son frère Landry savourent amèrement leur liberté dans un monde qui ne leur offre aucun travail. Tandis qu'ils s'apprêtent à passer la nuit dans la forêt, ils sont découverts par le propriétaire du domaine, George Walker, hanté par la récente annonce de la mort de son fils Caleb. Quand George, perdu, accepte d'être guidé par les deux jeunes hommes vers sa maison, il voit en eux un moyen d'apaiser son chagrin et leur propose, contre rémunération, de l'aider, lui et sa femme Isabelle, à cultiver leurs terres. Alors que Prentiss et Landry économisent pour enfin espérer retrouver leur mère, vendue loin d'ici lorsqu'ils étaient encore enfants, des liens inattendus de confiance se tissent entre ces êtres tourmentés, jetés dans une société qui leur reste à tous inhospitalière, et trouvant refuge dans la douce quiétude d'une nature luxuriante. Jusqu'à ce que, un jour, Caleb frappe à la porte de ses parents. Nathan Harris signe un premier roman impressionnant de maturité et de maîtrise. A tout juste vingt-neuf ans, il réussit le tour de force de revisiter de façon inédite et moderne le roman d'esclavage en faisant de ses héros les premières victimes d'une longue et persistante ségrégation à l'égard des Afro-Américains. Une épopée où l'humanité et l'amour aussi trouvent leur place au milieu des circonstances les plus déchirantes.

Histoire des mentalités

Des femmes qui ont inventé notre temps

06/2022

Généralités

Une armée noire. Fort Huachuca, Arizona (1941-1945)

04/2022

Cinéma

Mouvements. Une vie au cinéma

12/2003

Droit

Le nazisme, l'apartheid et le droit. Quand l'injustice se fait loi

05/2016

discriminations, exclusion, ra

L'école discrimine-t-elle ? Le cas des descendants de l’immigration nord-Africaine

05/2023

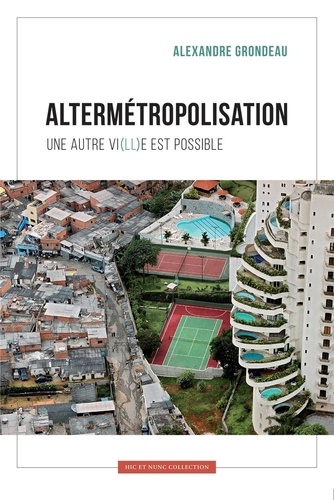

Sociologie urbaine

Altermétropolisation. Une autre vi(ll)e est possible

04/2022

Sociologie politique

Petite histoire politique des banlieues populaires

03/2022

Historiens

Racisme. Une autre histoire de l'Amérique

10/2021

Pédagogie

Peut-on lutter contre l'échec scolaire ? 4e édition revue et corrigée

09/2019

Sports

Sport, malédiction des noirs ?

09/2007

Géographie

Johannesburg. L'art d'inventer une ville

10/2014

BD tout public

Trilogie urbaine Tome 1 : On a mangé Zidane

03/2011