ségrégation

Extraits

Logements, guides pratiques

Le logement - enjeux, crises et mutations. Un tour d'horizon

04/2023

Histoire de France

L'Afrique dans l'engrenage de la Grande Guerre (1914-1918)

05/2013

Théâtre

Iles de tempête

05/2009

Ethnologie

Du point de vue de l'ethnicité. Pratiques françaises

02/2012

Littérature française

Le serment des femmes aux fantômes de 1967

06/2018

Travail social

100 idees pour transformer l'offre de service dans le secteur du handicap

09/2023

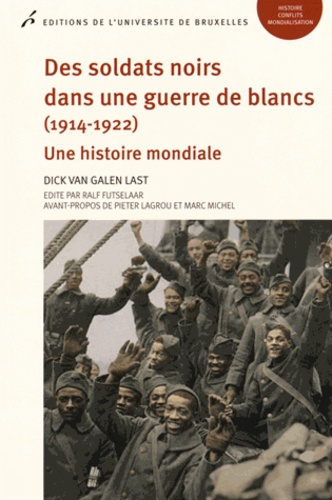

Histoire de France

Des soldats noirs dans une guerre de blancs (1914-1922). Une histoire mondiale

06/2015

Actualité et médias

Barack Obama ou le rêve américain

09/2010

Faits de société

Le Capitalisme woke. Quand l'entreprise dit le bien et le mal

03/2022

Généralités

Bandung. Chronique d'un monde en décolonisation

09/2021

Histoire internationale

Le cap

05/2010

Critique littéraire

L'Héritage de Martin Luther King

06/2017

XXe siècle

Little Louis

03/2021

Etats-Unis (XXe et XXIe siècle

Comme un goût de révolution. Autobiographie d'une Black Panther

05/2022

Sociologie

Technoféminisme. Comment le numérique aggrave les inégalités

02/2023

Sociologie

Quitter Paris ? Les classes moyennes entre centres et périphéries

01/2019

Littérature étrangère

Un américain en enfer. Un conte populaire

02/2020

discriminations, exclusion, ra

Jim Crow. Le terrorisme de caste en Amérique, Edition

04/2024

Paramédical

Animer en humanitude. L'animation dans les établissements d'accueil des personnes fragilisées, 2e édition revue et augmentée

01/2021

Théâtre - Essais

La scène aux ados 16

06/2021

Religion

Les chrétiens dans al-Andalus. De la soumission à l'anéantissement

02/2019

Histoire internationale

Le Hezbollah à Beyrouth (1985-2005). De la banlieue à la ville

10/2010

Guides étrangers

Afrique du sud

05/2017

Littérature française

Daghailchiih. Tu rapporteras à ton père le scalp d'Hitler

02/2017

Rock

Ike & Tina Turner. Le père du rock'n'roll et la mère du rock'n'roll

12/2023

BD tout public

Il était 2 fois Arthur

09/2019

Sociologie

Nous et les autres. Des préjugés au racisme

04/2017

Littérature étrangère

Home

Poésie

Mire

05/2019

Sociologie

Après le Black Power, la libération des femmes et Comment j'ai commencé à écrire

03/2022